AI時代の羅針盤:データセンターの水・電力問題と持続可能な未来への挑戦

生成AIの急速な普及は、私たちの働き方や生活に革命をもたらす一方で、その頭脳である「データセンター」の環境負荷という、見過ごせない課題を浮き彫りにしています。本記事では、AIを支えるデータセンターがなぜ大量の水と電力を消費するのか、そのインパクトを初心者にも分かりやすく解説します。さらに、その課題を乗り越えるための最新冷却技術や企業の先進的な取り組み、そして企業の社会的責任を示すESG開示の重要性までを網羅的に掘り下げ、AIと共存する持続可能な未来への道筋を探ります。

AIブームの陰で急増する水と電力の消費

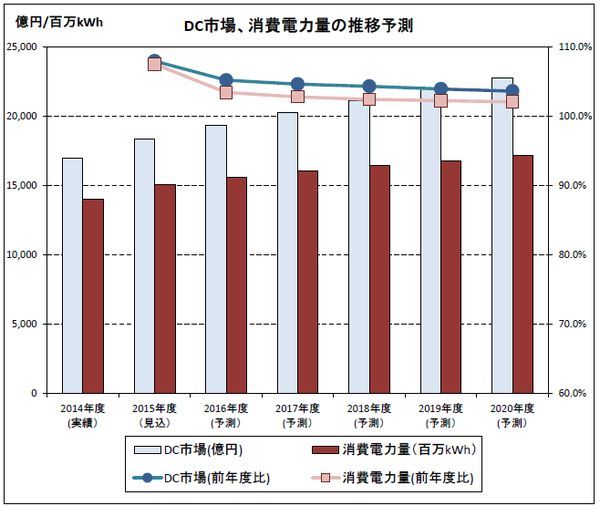

生成AIが驚異的なスピードで進化する裏側で、それを支えるデータセンターの電力消費と水の使用量が急増しています。世界のデータセンターが消費する電力は、すでに一国の電力消費量に匹敵する規模に達しており、このままAIの利用が拡大すれば、その負荷はさらに増大すると予測されています。 [14] 例えば、一般的なGoogle検索に比べて、ChatGPTのような生成AIへのリクエストは10倍近くの電力を消費するというデータもあります。 [7]

この電力消費の増加は、主にAIモデルの学習と運用に使われる高性能なGPU(Graphics Processing Unit)サーバーが莫大な熱を発することに起因します。 [2] この熱を冷却するために、データセンターでは大量の水が必要となります。MITの試算によれば、データセンターが1kWhのエネルギーを消費するごとに、その冷却のために約2リットルの水が必要だとされています。AIへの簡単な質問一つ一つが、巡り巡って貴重な水資源を消費している可能性があるのです。

こうした膨大なエネルギーと水の消費は、温室効果ガスの排出や地域の水資源への負荷といった環境問題に直結します。 [3] そのため、AI社会の持続的な発展のためには、データセンターの省エネ・省水技術の革新が急務となっているのです。

【技術革新】水と電力を削減する最新の冷却ソリューション

データセンターの環境負荷を低減する鍵は、消費電力の大部分を占める「冷却」の効率化にあります。ここでは、従来の方法を大きく変える、革新的な冷却技術をいくつか紹介します。

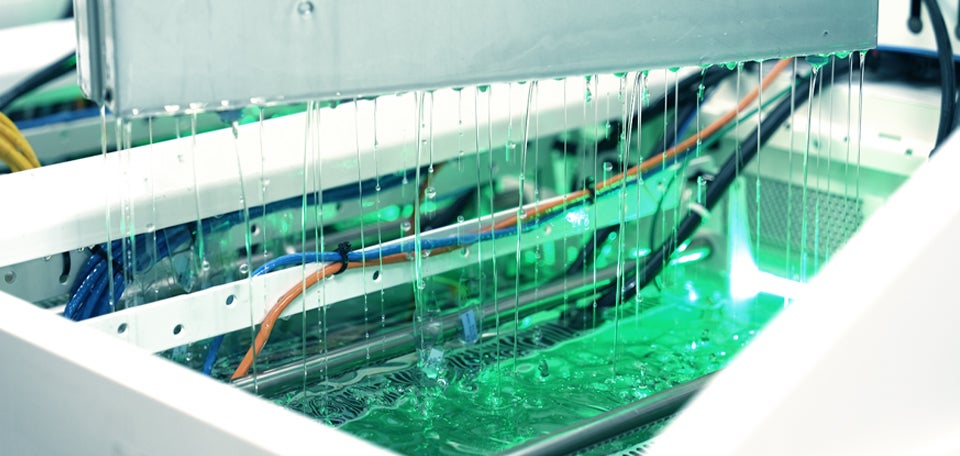

液浸冷却:サーバーを丸ごと液体に浸して冷やす

「液浸冷却」は、サーバーなどの電子機器を電気を通さない特殊な液体に直接浸して冷却する最先端の方式です。 [1] 空気を介して間接的に冷やす従来の空冷方式と比べて、熱を液体に直接伝えるため冷却効率が飛躍的に高く、水をほとんど使わずにサーバーを冷却できます。 [1, 2] ある分析では、データセンターの水使用量を最大9割以上も削減できる可能性があるとされています。さらに、冷却用の大型ファンが不要になるため、騒音問題の解決や電力消費の大幅な削減にも繋がり、まさに一石二鳥の技術として注目されています。 [1]

AIによる空調最適化:無駄をなくすスマートな制御

AI自身がデータセンターの冷却を最適化するという、興味深い取り組みも進んでいます。Google傘下のDeepMind社が開発したこの技術は、AIが施設内の温度センサーや天候、サーバーの稼働状況といった無数のデータをリアルタイムで分析し、冷却装置を常に最も効率的な状態で自動制御するものです。このAI制御システムの導入により、Googleは自社のデータセンターで冷却に使う電力を最大40%も削減することに成功しました。これは、人手では不可能なレベルの精密な調整をAIが行うことで実現した成果です。

改良型気化冷却とドライクーリング:地域の環境に合わせた選択

水が蒸発する際の気化熱を利用する伝統的な冷却方法も、現代の技術で進化しています。蒸発した水分を回収して再利用する「循環型」のシステムや、素焼きのテラコッタ素材を利用して効率的に冷却する「テラコッタ冷却」などが研究されており、水消費を大幅に削減できると期待されています。

一方で、Meta(旧Facebook)のように、水資源が貴重な地域では、水を一切使わない「ドライクーリング(空冷)」方式を積極的に採用する動きもあります。冷涼な気候のフィンランドでは、Googleがバルト海の冷たい海水を熱交換に利用し、真水を使わずに冷却する画期的なシステムを実用化しています。このように、地域の環境特性に合わせて最適な冷却方法を選択することが、グローバルで事業を展開する企業にとって重要になっています。

【企業の挑戦】ウォーターポジティブを目指す巨大テック企業

世界のテクノロジーをリードする企業は、データセンターの持続可能性においても先進的な目標を掲げ、業界を牽引しています。特にGoogle、Microsoft、Metaの3社は、「ウォーター・ポジティブ」という共通のゴールを掲げています。

ウォーター・ポジティブとは?

企業が事業活動で消費する以上の量の水を、水インフラの整備や生態系保護といった活動を通じて地域社会に還元・供給することを目指す考え方です。

Google:再生水とAIで業界をリード

Googleは、早くから再生水(下水処理水など)の冷却利用に積極的に取り組んできました。一部のデータセンターでは、本来は川に放流されるはずだった水を100%冷却に再利用し、地域の貴重な淡水資源の保護に貢献しています。また、前述のAIによる冷却制御システムを自社データセンターに導入し、大幅な電力削減を実現。 [25] 2030年までにウォーター・ポジティブを達成するという目標に向け、技術革新を続けています。 [22]

Microsoft:「水を使わない冷却」への挑戦

Microsoftは、2030年までのウォーター・ポジティブ達成を掲げ、特に画期的な「水を使わない冷却」方式の導入を進めています。これは、冷却水を密閉されたループ内で循環させ、外部に蒸発させない「クローズドループ」システムです。この方式により、理論上は追加の給水が不要となり、年間で1億リットル以上の水を節約できると試算されています。乾燥地帯に建設される新しいデータセンターでの導入が予定されており、水ストレスの高い地域での持続可能な運用モデルとして期待されています。

Meta:地域還元を重視したアプローチ

Facebookを運営するMetaも、2030年のウォーター・ポジティブ達成を宣言しています。特に「水1リットル使用につき地域に2リットルを回復させる」という非常に高い目標を掲げているのが特徴です。空冷式の採用による水使用量の削減はもちろんのこと、地域の水源涵養(かんよう)プロジェクトや灌漑(かんがい)システムの効率化支援など、データセンターが立地するコミュニティの水環境を改善する活動に積極的に投資しています。

【透明性の確保】ESG開示で示す企業の責任

企業の環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)への取り組みを評価する「ESG投資」が世界的に主流となる中、企業はデータセンターの水・電力使用量といった環境情報を透明性高く開示することが求められています。これにより、投資家や顧客、そして社会全体が、その企業の持続可能性への姿勢を判断できるようになります。

情報開示には、世界的に利用されているいくつかの報告基準(フレームワーク)があります。

| 基準の名称 | 主な特徴 | 初心者向け解説 |

|---|---|---|

| GRI (Global Reporting Initiative) | ESG全般を網羅する、世界で最も広く使われているサステナビリティ報告の基準。 [13] | 企業の「健康診断書」のようなもの。水やエネルギーについて「どこからどれだけ使い、どれだけ再利用し、どれだけ自然に返したか」を詳細に報告するルールを定めています。 |

| SASB (Sustainability Accounting Standards Board) | 投資家向けに、業種ごとに財務影響の大きいESG情報を特定している基準。 [12] | 企業の「株価に影響しそうな重要ポイント」に絞った報告書。データセンター業界なら、エネルギー効率や水リスクが財務に直結するため、その情報を重点的に開示するよう求めています。 |

| TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) | 気候変動が企業の財務に与えるリスクと機会の情報開示を促す枠組み。 [21] | 「気候変動という嵐にどう備えているか」を示す事業戦略レポート。水不足リスクのある地域にデータセンターを持つ企業が、どのような対策(目標や実績)を講じているかを説明する際に使われます。 |

これらの枠組みを活用し、企業は自社のウェブサイトやサステナビリティ報告書で、具体的な数値データとともに取り組みを公開しています。こうした透明性の高い情報開示は、企業が自らの環境負荷に責任を持ち、社会からの信頼を得て事業を継続していく上で不可欠な要素となっています。

まとめ:技術と責任の両輪で築くAIの未来

AIの進化を支えるデータセンターは、現代社会に不可欠なインフラであると同時に、地球環境への影響という大きな課題を抱えています。しかし、本記事で見てきたように、液浸冷却やAIによる最適化といった技術革新、そして企業のウォーター・ポジティブへの挑戦は、その課題を克服できる可能性を示しています。

重要なのは、技術開発だけでなく、企業が自らの社会的責任を自覚し、その取り組みを透明性高く社会に開示していくことです。私たち利用者一人ひとりも、こうした企業の努力に関心を持ち、デジタル社会の恩恵と環境負荷のバランスについて考えることが求められます。技術と責任あるマネジメントという両輪がうまく噛み合ったとき、AIは真に持続可能な形で私たちの未来を豊かにしてくれるでしょう。