【初心者向け】プロンプトリテラシー研修の教科書!AI活用eラーニング教材の作り方を徹底解説

ビジネスの現場で生成AIを効果的に活用するためには、「プロンプトリテラシー」というスキルが不可欠です。 [34, 35] プロンプトリテラシーとは、ChatGPTのような生成AIに対し、適切な指示(プロンプト)を出すことで、望む結果を引き出す能力を指します。 [30, 24] このスキルを身につけることで、AIからの回答の質が向上し、業務の効率化や創造性の向上に直接つながります。事実、キリンホールディングスでは、約600名の社員にプロンプト研修を実施した結果、月間で2,200時間もの業務時間削減に成功し、450件以上の新たな活用事例が生まれるなど、顕著な成果を上げています。

本記事では、AIの専門家ではない一般社員を対象に、職種別のプロンプト活用法を学べるeラーニング教材の設計方法を、初心者にも分かりやすく解説します。専門用語は極力使わず、必要な場合は丁寧に説明を加えていきます。

プロンプトリテラシーとは?なぜビジネスに重要なのか

プロンプトリテラシーの核心は、AIへの「質問力」と「指示力」にあります。 [30] プロンプトとは、AIに与える指示文のことであり、その書き方一つでAIが生み出すアウトプットの質は劇的に変化します。どれほど高性能なAIでも、指示が曖昧であれば期待する答えは得られません。逆に、プロンプトリテラシーを習得すれば、AIの能力を最大限に引き出し、日々の業務や新しい企画の立案において、生産性と創造性を飛躍的に高めることが可能です。

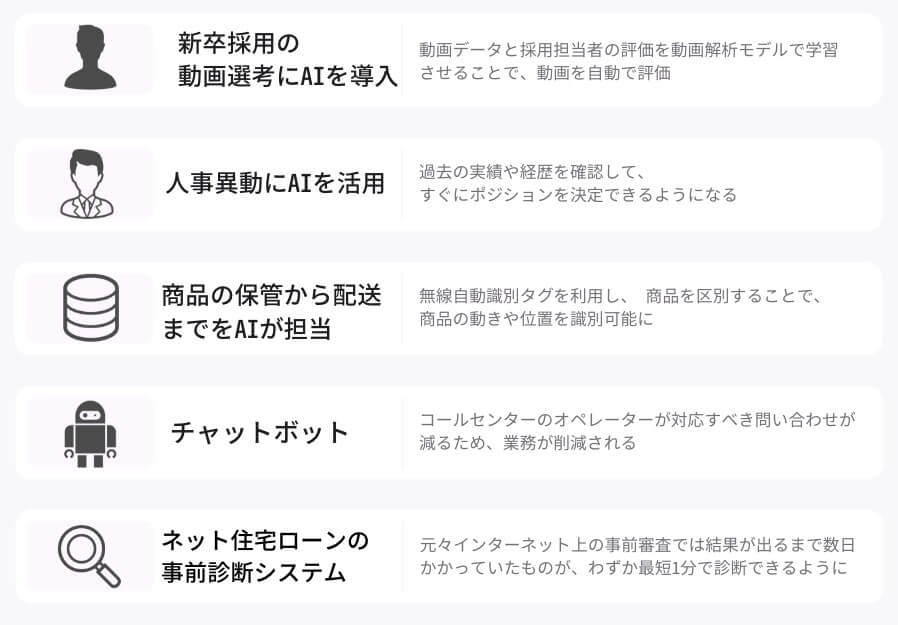

プロンプトリテラシーの高い人材は、文章作成、データ分析、アイデア出し、プログラミング補助など、多様な業務でAIを駆使し、効率と品質を両立させることができます。 [16] 例えば、多くの企業で、営業メールの作成、商談資料のドラフト作成、議事録の要約といった業務にプロンプトが活用され、大きな成果を上げています。 [9, 15] このように、効果的なプロンプトの活用は、企業の競争力維持や顧客満足度の向上に直結する重要なスキルなのです。 [9]

【部門別】プロンプト活用シナリオと実践のポイント

職種ごとにプロンプトをどのように活用できるか、具体的なシナリオを見ていきましょう。

営業部門:提案の質とスピードを向上させる

営業部門では、顧客対応や資料作成の効率化にプロンプトが大いに役立ちます。 [9] 例えば、商談後の議事録をAIに要約させ、次のアクションプランを提案させることで、担当者はより重要な戦略的業務に集中できます。 [15] また、顧客向けのメールや提案書のドラフトをAIに作成させることも非常に有効です。 [12, 16]

活用のポイント:

- 文脈の提供:顧客情報や過去のやり取りといった具体的な背景をAIに与える。

- トーンの指定:丁寧語、フレンドリーなど、文章の調子を明確に指示する。

- フォーマットの明示:メール形式、箇条書き、表形式など、希望するアウトプットの形を指定する。

カスタマーサポート部門:対応の迅速化と品質の均一化

カスタマーサポートでは、問い合わせ対応のスピードアップと品質の標準化にAIが貢献します。 [4, 19] ChatGPTをFAQデータベースと連携させれば、よくある質問への自動応答やメール返信文の下書きを瞬時に作成できます。 [18] これにより、顧客満足度の向上が期待できます。 [13] 特に、クレーム対応では、冷静かつ丁寧な返信文案をAIに生成させることで、感情的な対応を避け、適切な初動を確保できます。

活用のポイント:

- 正確性の担保:AIの回答は必ず人間がファクトチェックし、誤った情報が顧客に渡らないようにする。 [4]

- 情報セキュリティの徹底:個人情報や機密データをプロンプトに入力しないよう、ルールを徹底する。 [2]

- 感情の分析:問い合わせ内容の感情を読み取り、トーンを調整するような高度なプロンプトも有効。

開発部門:コーディングとテストを高速化する

開発部門では、ChatGPTやGitHub Copilotが「仮想ペアプログラマ」として活躍します。 [22] コードの自動生成、バグ修正の提案、テストケースの作成などをサポートし、開発プロセスを大幅に効率化します。 [22] 例えば、「Pythonでユーザー情報を取得するAPIのコードを書いて」と指示するだけで、基本的なコード一式が生成されます。

活用のポイント:

- 要件の具体化:使用するプログラミング言語、ライブラリ、目的の機能を明確に指定する。

- 人間によるレビュー:AIが生成したコードは、セキュリティやエラー処理の観点から必ず人間がレビューする。

- 機密情報の保護:機密性の高いコードは外部AIに入力せず、社内環境で検証するか、オンプレミス版のAIツールを利用する。

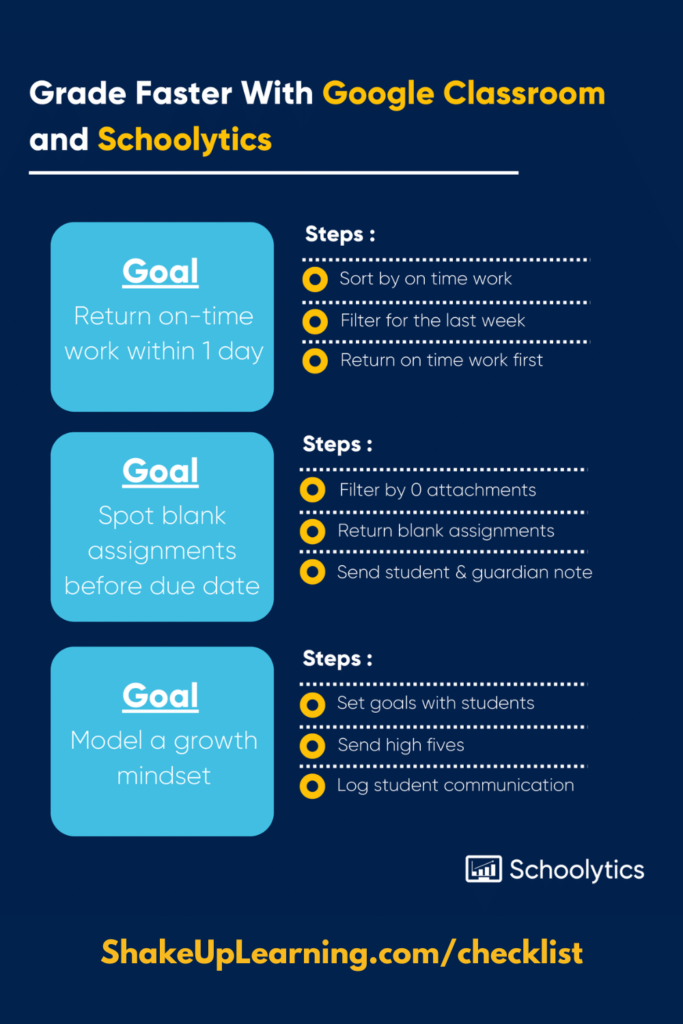

明日から始められる!30分×5回のeラーニング学習構成案

これらの活用シナリオを効果的に習得するため、1回30分のeラーニングコンテンツを5回シリーズで提供する体系的なカリキュラムを提案します。

- 第1回:基礎理論(30分)

生成AI(特にLLM:大量の文章を学習し人間のように振る舞うAI)の基本的な仕組みと、プロンプトの重要性を学びます。「なぜプロンプトの書き方で結果が変わるのか」を理解し、学習意欲を高めます。

- 第2回:部門別活用例の紹介(30分)

自身の業務に直結する具体的な活用事例(営業ならメール作成、開発ならコード生成など)をデモ形式で紹介します。 [16, 4] これにより、「自分の仕事でも使えそうだ」という具体的なイメージを持たせます。

- 第3回:ハンズオン演習(30分)

実際にChatGPTなどを使い、学んだ事例に沿った課題(例:架空の商談記録の要約)に取り組みます。試行錯誤を通じて、知識をスキルへと昇華させることを目指します。

- 第4回:評価とフィードバック(30分)

作成したプロンプトとAIの出力を、チェックリストや簡単な評価基準(ルーブリック)を用いて評価します。 [25, 28] 良い点と改善点を具体的にフィードバックし、AIの回答を鵜呑みにしない「検証の目」を養います。

- 第5回:応用と発展(30分)

自分の実務でAIをどう活用するか、簡単なアクションプランを作成します。さらに、より高度なプロンプトテクニックを紹介し、情報漏洩などのリスクと対策を再確認することで、安全かつ効果的なAI活用を促します。

実践的なハンズオン課題と評価基準の設計

研修の効果を最大化するには、実践的な課題と明確な評価基準が不可欠です。

職種別ハンズオン課題の例

- 営業向け:架空の顧客情報をもとに、初回アポイントを獲得するためのメール文面を作成させる。

- カスタマーサポート向け:あるクレームメールに対し、「謝罪」「原因説明」「解決策」「お詫び」の4つの要素を含んだ返信文を生成させる。

- 開発向け:特定の機能仕様(例:CSVファイルから平均値を計算する関数)を提示し、その仕様を満たすコードと、そのコードをテストするためのユニットテストコードを生成させる。

評価基準とフィードバックの設計

評価は、プロンプト自体の質と、それによって得られたAI出力の質の両面から行います。 [25, 31]

- プロンプトの評価基準:

- 明確性・具体性:指示が曖昧でなく、目的が明確か。

- 構造化:指示が整理され、箇条書きなどで読みやすく工夫されているか。

- コンテキスト:AIが回答を生成するために必要な背景情報が適切に提供されているか。

- AI出力の評価基準:

- 正確性・関連性:事実に即しており、質問の意図に合っているか。

- 品質・一貫性:文章が論理的で読みやすく、矛盾がないか。

- コンプライアンス:社内ガイドラインや倫理規定を遵守しているか。

フィードバックでは、単なるスコアだけでなく、「ここを具体的にすると、もっと良い回答が得られます」といった具体的な改善アドバイスを添えることが、受講者の成長につながります。

eラーニング設計に役立つツール選定

効果的なeラーニング教材を作成するためには、適切なツールの選定が重要です。 [1, 5]

- 生成AIツール:研修で実際に使用するAI。一般的にはChatGPTが候補となりますが、セキュリティを重視する場合は企業向けのプランや、社内専用環境の構築も検討します。 [16]

- 教材コンテンツ作成ツール:PowerPointやGoogleスライドでの資料作成に加え、Articulate StorylineやiSpring Suiteのようなオーサリングツールを使うと、クイズなどを組み込んだインタラクティブな教材が作成できます。 [3, 10]

- 学習管理システム(LMS):作成した教材の配信、受講者の進捗管理、テスト結果の分析などを行うためのプラットフォームです。 [5] 受講者同士が交流できる掲示板機能などがあると、さらに学びが深まります。

初心者のための配慮と重要用語の解説

AIに不慣れな社員でも安心して学べるよう、いくつかの配慮が重要です。

- 専門用語の解説:「LLM(大規模言語モデル)」は「たくさんの文章を読んで賢くなったAI」、「プロンプト」は「AIへのお願いごと」のように、平易な言葉で説明します。

- 情報過多を避ける:一度に多くの情報を詰め込まず、「まずはこれだけ覚えましょう」と焦点を絞って段階的に教えます。

- ガイドラインの周知:「会社の秘密情報は絶対に入力しない」「AIの回答は必ず事実確認する」といった、AI利用のルールを明確に伝えます。 [2, 6, 8, 11] これは研修の最初と最後に繰り返し強調することが重要です。

- サポート体制の構築:不明点を質問できるQ&Aフォーラムや、定期的なフォローアップセッションを設けることで、学習の挫折を防ぎます。

まとめ:プロンプトリテラシーは、未来を拓く必須スキル

生成AIがビジネスのあらゆる場面で活用される現代において、プロンプトリテラシーはもはや専門家だけのものではありません。すべてのビジネスパーソンにとって、新たな「読み書きそろばん」とも言える基礎スキルです。

本記事で紹介したeラーニングの設計アプローチに基づき、社員一人ひとりがプロンプトリテラシーを習得することで、個人と組織全体の生産性は大きく向上します。提案書のドラフト作成をAIに任せ、人間はより創造的なブラッシュアップに集中するといった「人間とAIの協働」が当たり前になります。 [16]

重要なのは、「AIを使いこなすスキル」と「AIのリスクを理解し、正しく制御するマインド」の両方をバランス良く育成することです。 [9] AI技術は日々進化しています。一度研修を受けたら終わりではなく、社内で成功事例や便利なプロンプトを共有する文化を醸成し、継続的に学び続けることが、AI時代の変化に対応し、組織の競争力を高め続ける鍵となるでしょう。