【MUFG事例に学ぶ】AIで会社を変える!社内版ChatGPT「AI-bow」開発の裏側と全社導入5つのステップ

「AIをビジネスに活用したいけど、何から手をつければいいか分からない…」

「大企業はAIで成果を出していると聞くけど、具体的に何をしているの?」

このような疑問を持つビジネスパーソンは多いのではないでしょうか。ChatGPTの登場以来、生成AIは私たちの働き方を大きく変える可能性を秘めていますが、その具体的な活用方法や導入プロセスについては、まだ手探りの企業が少なくありません。

この記事では、日本を代表する金融グループである三菱UFJ銀行(MUFG)が、いかにしてAI活用を全社的に推進し、具体的な成果を上げているのか、その裏側に迫ります。MUFGは、社内版ChatGPT「AI-bow(アイボウ)」を開発し、約3万人もの従業員の生産性向上を実現しています。この大規模なプロジェクトの成功の鍵は、単なるツールの導入に留まらない、緻密な戦略と組織的な取り組みにありました。

本記事を読めば、以下のことが分かります。

- MUFGがなぜAI基盤として「Databricks」を選んだのか

- 社内版ChatGPT「AI-bow」の驚くべき機能と活用術

- 全社員をAIの使い手にするための徹底したルールと教育体制

- 金融業界以外の製造業や小売業でも応用できるAI活用のヒント

- 自社にAIを導入するための具体的な5つのステップ

AI導入の最前線を走るMUFGの事例から、あなたの会社でも応用できるヒントがきっと見つかるはずです。専門的な知識がない方でも理解できるよう、専門用語は分かりやすく解説しながら進めていきますので、ぜひ最後までご覧ください。

第1章: MUFGがAIで目指す未来 – なぜ”Databricks”を選んだのか?

MUFGが全社的なAI活用に乗り出した背景には、中期経営計画に掲げる「データドリブン経営」の実現という大きな目標があります。これは、経験や勘だけに頼るのではなく、膨大なデータを分析し、そこから得られる客観的な事実に基づいて意思決定を行っていく経営スタイルのことです。

バラバラだったAI基盤の統合という課題

MUFGでは以前から、不正取引の検知やリスク管理など、様々な分野でAI活用が進められていました。しかし、それぞれの部署が異なるプラットフォーム(AIを開発・運用するための土台)を使っていたため、データが分散し、全社的な連携が難しいという課題を抱えていました。

そこでMUFGは、これらのバラバラだったAI開発基盤を一つにまとめ、次世代のAI共通基盤を構築することを決断します。そのパートナーとして選ばれたのが、「Databricks(データブリックス)」でした。

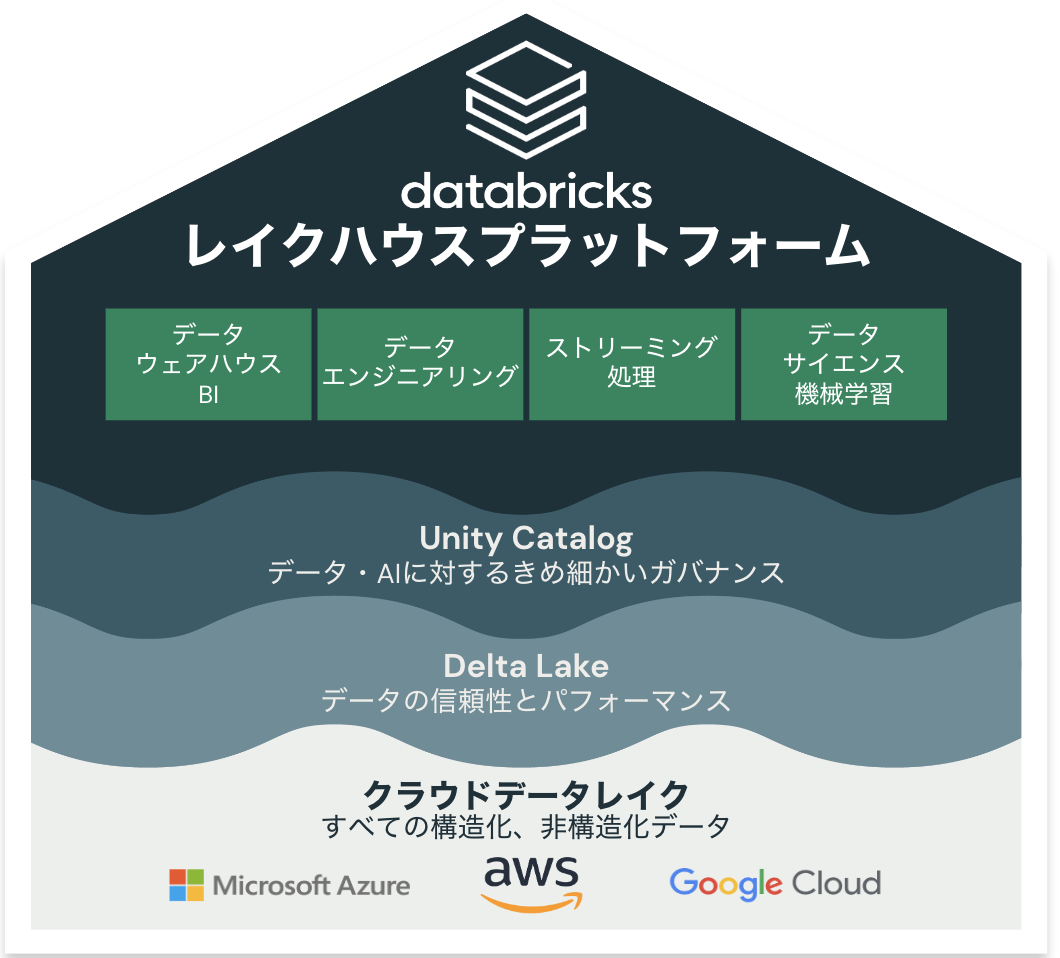

Databricksとは?データ分析の「万能キッチン」

Databricksを身近なものに例えるなら、「データ分析の万能キッチン」のようなものです。

従来のデータ基盤では、「データを貯めておく場所(データレイク)」と「整理して分析しやすくする場所(データウェアハウス)」が分かれていました。これは、食材(データ)をただ放り込んでおく冷蔵庫と、調理しやすいように整理されたパントリーが別々にあるようなものです。

Databricksが提唱する「レイクハウス」という仕組みは、この二つの良いとこ取りをしたものです。あらゆる種類のデータ(テキスト、画像、数値など)をそのままの形で大量に保存でき(データレイクの利点)、かつ、それらのデータを高速で分析しやすいように整理・管理できる(データウェアハウスの利点)のです。この「万能キッチン」があることで、データの準備から分析、AIモデルの開発、さらにはAIアプリの運用まで、一連の流れをスムーズに行えるようになります。

MUFGは、このDatabricksの「レイクハウス」を導入することで、以下の実現を目指しました。

- 開発生産性の向上: ツールが統一されることで、AIチームがより早く、効率的にAIアプリを開発できる。

- コスト削減と期間短縮: 個別の環境を管理する必要がなくなり、プロジェクトの期間を短縮できる。

- 強固なセキュリティとガバナンス: 金融機関に求められる厳しいセキュリティ要件を満たしつつ、データを安全に活用できる。

特に金融機関にとって、データのセキュリティは最優先事項です。MUFGは、国内のデータセンター内に外部からアクセスできない閉鎖的な環境を構築し、入力した情報が外部のAIの学習に使われないようにするなど、徹底した安全対策を講じています。

第2章: 社内版ChatGPT「AI-bow」の衝撃 – MUFGの具体的なAI活用術

Databricksという強力なAI基盤を手に入れたMUFGは、生成AI技術を駆使して、社内向けAIアプリケーションの量産を開始します。その代表格が、社内版ChatGPT「AI-bow(アイボウ)」です。

全行員4万人の”相棒”、「AI-bow」とは?

「AI-bow」は、OpenAI社のGPTモデルをベースにMUFGが独自に開発した対話型AIです。2023年4月に開発が始まり、わずか7ヶ月後の11月には国内の全行員約4万人が利用できるようになりました。

行員たちは、この「AI-bow」を日々の業務の”相棒”として、様々なシーンで活用しています。

- 情報検索: 膨大な社内文書の中から、必要な情報を瞬時に探し出す。

- 文章作成・要約: 企画書やメールのドラフト作成、長いレポートの要約、翻訳、校正など。

- アイデア出し: 新しい企画のブレインストーミング相手として壁打ちに使う。

- 業務効率化: 会議の録画データから議事録を自動作成したり、アンケート結果を分析したりする。

これらの活用により、行員はこれまで情報探しや資料作成に費やしていた時間を大幅に削減し、「探す時間ゼロ」を目指して、より付加価値の高い業務に集中できるようになりました。

「AI-bow」を支えるRAG技術とは?

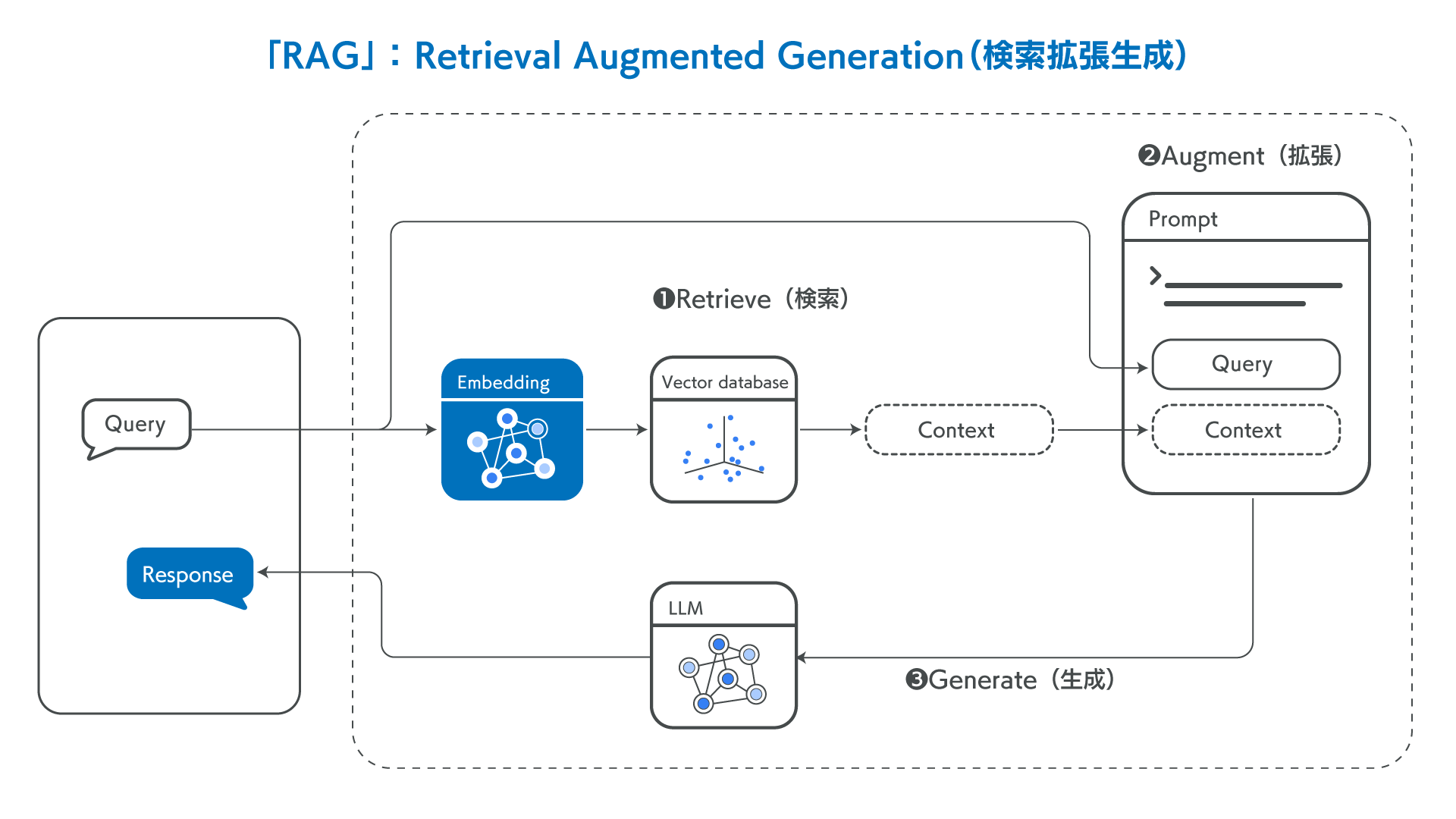

「AI-bow」が、一般的なChatGPTと一線を画すのは、RAG(ラグ:Retrieval-Augmented Generation)という技術を搭載している点です。

RAGとは?

簡単に言うと、「AIが回答を生成する際に、社内規定やマニュアルといった信頼できる情報源を”カンニング”する仕組み」のことです。

- 検索(Retrieval): ユーザーからの質問に関連する情報を、あらかじめ登録しておいた社内文書データベースから探し出します。

- 拡張(Augmented): 見つけ出した文書の内容を、元の質問文に付け加えます。

- 生成(Generation): 拡張された情報(コンテキスト)を基に、LLM(大規模言語モデル)が回答を生成します。

このRAGの仕組みにより、「AI-bow」は一般的な知識だけでなく、MUFG独自の社内ルールや手続きに関する質問にも、正確な根拠に基づいて回答できるのです。これにより、AIがもっともらしい嘘をつく「ハルシネーション」という現象を大幅に抑えることができます。

MUFGでは、この技術を活用して、特に行員からの問い合わせが多い社内手続きに関する質問応答を優先的に実現しました。今後は、この生成AI技術を融資の稟議書作成支援や、顧客への資産運用提案といった、より中核的な業務にも応用していく計画です。

第3章: 全社員3万人がAIの使い手に – 徹底したルールと育成術

どんなに優れたツールも、使う人がいなければ意味がありません。MUFGが「AI-bow」の全社展開に成功した裏側には、単なるシステム開発に留まらない、巧みな組織運営と人材育成の仕組みがありました。

現場を知る「文系・営業出身者」がAI開発をリード

驚くべきことに、MUFGのAI推進を担う「デジタル戦略統括部」には、ITの専門家だけでなく、支店の営業担当者など、多様なバックグラウンドを持つメンバーが数多く参加しています。

これは、「最終的にシステムを使う現場のニーズを理解していなければ、本当に役立つものは作れない」という思想に基づいています。現場の課題を肌で知る行員が開発チームに加わることで、技術と現場のニーズの橋渡し役となり、本当に「使える」AIシステムの開発を可能にしているのです。

「AIは嘘をつく」から始める全社員研修

生成AIの導入には、リスク管理が不可欠です。MUFGは、「AI-bow」を利用する全行員に対し、eラーニング研修の受講を義務付けました。

その研修で特に強調されているのが、以下の2点です。

- ハルシネーションの可能性: 「AIは、もっともらしい嘘をつく可能性がある」という弱点を徹底的に周知。

- 最終確認は人間が: 「AIの回答を鵜呑みにせず、必ず人間が内容を検証してから利用する」というルールを徹底。

顧客対応などで誤った情報を提供してしまうリスクを避けるため、あくまでAIは業務の”アシスタント”であり、最終的な判断と責任は人間が持つ、という原則を明確にしています。また、入力する情報に関するルール(機密情報を入力しないなど)も定め、ログ監査の仕組みを整えることで、セキュリティとコンプライアンスを担保しています。

トップダウンとボトムアップで醸成するAI活用文化

MUFGは、AI活用を一部のエリートだけのものにせず、全社的な文化として根付かせるために、トップダウンとボトムアップの両面からアプローチしています。

- AI伝道師(エヴァンジェリスト)の育成: 各部署から希望者を募り、AIの高度な活用スキルを習得する研修を実施。合格した「伝道師」が自部署に戻り、同僚のAI活用をサポートしたり、新たな活用アイデアを広めたりする役割を担います。

- 社内アイデアソンの開催: 業務課題をAIでどう解決できるか、全行員からアイデアを募集するコンテストを開催。優れたアイデアは実際にプロトタイプ開発へと繋げ、社員の主体的な参加を促します。

こうした地道な取り組みを通じて、経営層からの号令(トップダウン)と、現場からの自発的な活用(ボトムアップ)を組み合わせ、安全かつ効果的にAIを全社に浸透させる体制を築き上げています。

第4章: 金融だけじゃない!あなたの業界でも使えるAI活用術

MUFGの事例は金融業界に特化したものに見えるかもしれませんが、「社内の膨大なデータをAIで活用し、業務課題を解決する」というアプローチは、他の多くの業界でも応用可能です。ここでは、製造業、物流業、小売業における具体的な成功事例を見ていきましょう。

【製造業】熟練工の技をAIでデジタル化

製造業では、ベテラン従業員の持つ「匠の技」や「暗黙知」をいかにして若手に継承するかが大きな課題です。生成AIは、この課題解決に大きな力を発揮します。

- 旭鉄工株式会社の「カイゼンGAI」: トヨタ系の部品メーカーである旭鉄工は、過去の膨大な改善事例やノウハウを学習させた社内ナレッジ検索システム「カイゼンGAI」を開発しました。これにより、若手社員でも過去の成功事例を簡単に見つけ出し、現場の「カイゼン」活動に活かせるようになりました。さらに、製造ラインの稼働データから問題点を自動で分析し、人間のように報告する「AI製造部長」システムも導入し、管理者の負担を軽減しています。

- 本田技研工業(ホンダ)の技術文書作成: ホンダでは、熟練技術者のノウハウを文書化するのにAIを活用。従来は数年かかっていた作業を約1年に短縮し、技術伝承のスピードを大幅に向上させました。

【物流・サプライチェーン】需要変動をAIで予測し、即座に対応

天候や社会情勢など、様々な要因で需要が大きく変動する物流業界でもAIの活用が進んでいます。

- Kinaxis社のSCMプラットフォーム: サプライチェーン管理ソフトウェアを提供するKinaxis社は、Databricksの基盤と連携し、在庫データや調達データに加えて、天候や市場動向といった外部データを統合管理。AIがこれらのデータを分析し、需要の変動を予測することで、サプライチェーン全体を迅速かつ最適に調整することを可能にしています。

- 配送計画の自動化: ヤマト運輸では、ビッグデータとAIを活用して物量を予測し、最適な人員配置や配送ルートを計画しています。これにより、配送の生産性向上とCO2排出量の削減を両立しています。

【小売業】AIによる需要予測で食品ロスを削減

小売業、特にスーパーマーケットでは、需要予測の精度が売上や利益に直結します。

- ライフコーポレーションの「AI-Order Foresight」: スーパー大手のライフでは、AIによる需要予測サービスを全店舗に導入。過去の販売実績や天気予報、特売情報などを基に、AIが日々の発注量を自動で算出します。これにより、発注業務の工数を大幅に削減すると同時に、欠品や売れ残りによる廃棄ロスを減らすことに成功しています。

これらの事例に共通するのは、「自社の課題に合わせ、データを活用してAIを賢くし、現場の社員が使いやすい形で導入する」という点です。MUFGの徹底したセキュリティ対策や全社員教育といった知見は、業種を問わず、これからAI導入を目指すすべての企業にとって価値あるものと言えるでしょう。

第5章: 【5ステップで解説】今日から始める自社へのAI導入ロードマップ

MUFGや他業界の事例を見て、「自社でもAIを導入してみたい」と感じた方も多いのではないでしょうか。最後に、企業が生成AIを導入する際の具体的なロードマップを5つのステップに分けて解説します。これはMUFGの取り組みを基にした、多くの企業に応用可能なモデルプランです。

ステップ1:戦略との紐付けとユースケース選定

【目的】AI活用のゴールを定め、何から始めるかを決める

まず最も重要なのは、経営層がリーダーシップを発揮し、「何のためにAIを使うのか」という目的を明確にすることです。MUFGが「データドリブン経営」を掲げたように、自社の経営戦略とAI活用を結びつけます。その上で、現場の課題やニーズをヒアリングし、「社内FAQ対応」「文書の要約」「議事録作成」など、効果が高く、かつ実現可能性のある具体的なユースケース(使い道)を選定します。

ステップ2:基盤準備とガバナンス設計

【目的】AIを安全に使うための土台とルールを作る

次に、AIを安全かつ効率的に使うための技術的な基盤と、組織的なルールを整備します。MUFGのように、セキュリティが確保されたクラウド環境(Azure OpenAI Serviceなど)や、Databricksのようなデータ分析基盤を用意するのが一般的です。同時に、「機密情報を入力しない」「生成された内容は必ず人間が確認する」といった利用ガイドラインを策定し、誰がどのようにAIを使うのか、問題が起きた時にどう対応するのか、といったガバナンス(統治)の仕組みを設計します。

ステップ3:パイロット実装とチーム編成

【目的】小さく始めて、試しながら改善する

いきなり全社展開するのではなく、まずは限定的な範囲で試す「パイロットプロジェクト」を開始します。ステップ1で選んだユースケースを、IT部門の専門家と現場の業務担当者からなる少数精鋭のチームで開発します。MUFGが一部の行員で「AI-bow」の試用を始めたように、まずは特定部署でプロトタイプを使ってもらい、フィードバックを収集。その意見を基に、使い勝手や回答の精度を改善していくアジャイルな開発手法が有効です。

ステップ4:全社展開と教育

【目的】全社員がAIを使えるように教育し、利用を広げる

パイロットプロジェクトで効果が確認できたら、いよいよ全社展開です。ここで鍵となるのが、徹底した社員教育です。MUFGが全行員にeラーニングを義務付けたように、「AIの得意なこと・苦手なこと」「利用上の注意点」などを全社員が理解するための研修を実施します。また、MUFGの「AI伝道師」のように、各部署にAI活用を推進するリーダーを置くことで、現場でのスムーズな定着を促すことができます。

ステップ5:本格運用とユースケース拡大

【目的】効果を測定し、さらに活用範囲を広げていく

全社展開後も、取り組みは終わりではありません。定期的な研修や社内での成功事例の共有、アイデアコンテストの開催などを通じて、社員のスキルアップと利用文化の定着を図ります。また、利用ログを分析して課題点を洗い出し、AIモデルの性能を継続的に改善していくことも重要です。こうしたPDCAサイクルを回しながら、一つのユースケースでの成功を足がかりに、他の業務へとAIの活用範囲を広げていくことで、企業全体の生産性向上と新たな価値創造へと繋がっていきます。

まとめ

本記事では、MUFGの先進的な事例を基に、企業がAI、特に生成AIを導入し、ビジネスに変革をもたらすための具体的な道のりを解説しました。

MUFGの成功は、単に「AI-bow」という優れたツールを開発したことだけにあるのではありません。その背景には、

- 経営戦略と連動した明確なビジョン

- Databricksという拡張性と安全性を両立した技術基盤の選定

- RAG技術による、自社データに基づいた信頼性の高い回答の実現

- 現場を巻き込んだ開発体制と、徹底した社員教育・ルール整備

- トップダウンとボトムアップを組み合わせた、全社的な文化醸成

といった、多角的な取り組みがありました。

そして、このアプローチは金融業界に限らず、製造、物流、小売など、あらゆる業界に応用可能です。「社内の知見をデジタル化したい」「需要予測の精度を上げたい」「定型業務を効率化したい」といった課題は、多くの企業に共通するものです。

AIの導入は、もはや一部のIT企業だけのものではありません。本記事で紹介した5つのステップを参考に、まずは自社の課題を洗い出し、小さな一歩を踏み出すことから始めてみてはいかがでしょうか。生成AIという強力な”相棒”を使いこなすことが、これからの時代の競争力を左右する鍵となるでしょう。