文書読解AIで情報公開は変わるのか?NTTデータ「LITRON」で実現する“脱・黒塗りPDF”への道筋

行政機関や企業から開示された文書を見て、びっしりと黒く塗りつぶされた箇所にがっかりした経験はありませんか?この「黒塗りPDF」は、情報公開請求などで文書を公開する際に、個人情報や企業の機密情報を保護するために手作業で「墨消し」された結果です。しかし、この手作業は膨大な時間と労力がかかるだけでなく、万が一見落としがあれば重大な情報漏えいにつながるリスクもはらんでいます。この記事では、こうした課題を解決する切り札として注目される日本発の文書読解AI「LITRON(リトロン)」に焦点を当て、AIによる文書の自動要約や自動マスキング(墨消し)の最新技術を、初心者の方にも分かりやすく解説します。自治体や企業の法務・総務部門で、この技術がどのように「脱・黒塗りPDF」を実現し、業務を革新していくのか、その可能性を探ります。

1. そもそもLITRONとは?~文章を“読んで理解する”AI~

まず、本記事の主役であるLITRON(リトロン)についてご紹介します。LITRONは、NTTデータが開発した文書読解AIソリューションのブランド名です。その目的は、社内外に存在する様々なテキストデータをAIが解析し、業務の効率化や高度化を支援することにあります。LITRONは、営業支援の「LITRON Sales」や法務支援の「LITRON Legal」といった特定分野向けサービスと、業界を問わず使える「LITRON Common」として展開されており、企業の業務改革を力強く後押しします。

では、「文書読解AI」とは具体的に何をしてくれるのでしょうか。従来のOCR(Optical Character Recognition:光学的文字認識)が「紙の文書をスキャンして文字をテキストデータに変換する」技術だったのに対し、文書読解AIは一歩進んで、テキスト化された文章の“意味”まで理解し、重要な情報や隠すべき機密情報を自動で判別できるAIを指します。専門用語では自然言語処理(NLP:Natural Language Processing)と呼ばれますが、簡単に言えば「AIが人間のように文章を読み、要点をまとめたり、隠すべき部分を教えてくれたりする技術」のことです。

日本発の文書読解AIであるLITRONには、次のような際立った特徴があります。

- 高速な学習・適応力:LITRONは導入時に「対話的学習」というユニークな方法で知識を習得します。これは、AIが人間(現場の担当者)に「この言葉はどういう意味ですか?」と質問を繰り返しながら正解を学ぶ方式です。これにより、現場固有の専門用語や独特の言い回しにも短期間で適応でき、組織に合わせた“賢いAI”を育てることが可能です。

- 高精度な要約生成(自動要約):数十ページに及ぶ報告書や議事録のような長文から、AIが本質的な部分だけを抜き出し、数行から数パラグラフで理解できる要約文を自動で作成します。これにより、担当者は全文を読まなくても瞬時に概要を把握できます。

- 的確なマスキング支援(自動黒塗り):文章の中から氏名・住所・電話番号といった個人情報や、あらかじめ指定された機密情報をAIが自動で検出し、墨消しすべき箇所の候補をリストアップします。担当者はその候補を確認し、クリック操作で承認するだけで、確実なマスキング作業が完了します。

このように、LITRONは単に文字を認識するだけでなく、文章の意味を深く理解し、要約から機密情報の検出までをワンストップで行う総合力が最大の強みです。NTTデータは、この技術基盤を様々な業務領域に応用し、企業の文書分析や行政の情報公開業務の効率化に貢献しています。

2. LITRONはどうやって文書を処理する?自動要約・自動マスキングの仕組み

それでは、LITRONがどのようにして「自動要約」と「自動マスキング」を実現しているのか、その仕組みをもう少し詳しく見ていきましょう。専門的な内容も、かみ砕いて解説します。

2-1. 自動要約の仕組み:「抽出型」と「生成型」

文章を要約するAI技術には、大きく分けて2つのタイプがあります。

- 抽出型要約:元の文章から重要だと判断した文やフレーズをそのまま抜き出して、つなぎ合わせて要約を作成する方式です。シンプルですが、文章の流れが不自然になることがあります。

- 生成型要約:AIが文章全体の内容を完全に理解した上で、人間が書くように、自然で分かりやすい要約文を新たに書き起こす方式です。ChatGPTなどで知られる大規模言語モデル(LLM:Large Language Model)という、膨大なテキストデータで学習した非常に賢いAIがこの技術を支えています。

LITRONは、より高度な後者の「生成型要約」に対応しています。そのプロセスは以下のようになっています。

- 文書の入力:PDFやWord形式の文書をシステムにアップロードします。

- トピックの抽出:AIが文書を段落ごとに読み解き、「この段落は何について書かれているか」というトピックを把握します。

- 重要度の判定:文章全体を通じて、特に鍵となるキーワードやフレーズにスコア(重要度)を付け、情報の優先順位を整理します。

- 要約文の生成:スコアの高い重要情報をもとに、AIが文章の構成を考え直し、論理的で自然な要約文を生成します。単なる抜粋ではなく、AI自身の言葉で再構成されるのが特徴です。

- 結果の出力:最終的に、元の長文が数行から1ページ程度に凝縮された要約文が出力されます。

この機能により、担当者は長大な報告書を読む前に骨子を素早く理解でき、重要な論点にすぐにアクセスできます。LITRONでは、NTTが開発した日本語に強いLLM「tsuzumi(鼓)」なども活用し、非常に精度の高い日本語要約を実現しています。

2-2. 自動マスキング(墨消し)の仕組み

次に、情報公開業務の核心である自動マスキング(自動墨消し)の流れです。これは「検出」→「判定」→「墨消し」という3つのステップで進められます。

- 検出(AIによる候補抽出):AIが文書をスキャンし、氏名、住所、電話番号、会社名などの個人情報や、あらかじめ辞書登録された機密情報(例:「社外秘」「〇〇プロジェクト」など)のパターンを自動で探し出します。近年のAIは文脈を理解する能力が高いため、「山田部長」のような役職とセットになった名前や、「〇〇ビル3階」といった住所の一部も見逃しにくくなっています。

- 判定(人間による最終確認):AIが「ここが個人情報だと思われます」と提示したマスキング候補の一覧を、担当者が画面上で確認します。そして、「マスキングする(隠す)」か「公開して問題ない(残す)」かをワンクリックで仕分けします。例えば、公人の氏名など公開が妥当な場合は「残す」を選択します。このように、AIの提案を人間が最終チェックする体制を組むことで、AIの判断ミスによる過剰なマスキングや、見落としによる情報漏えいを防ぎます。

- 墨消し(確実なマスキング処理):担当者が「隠す」と確定した箇所に対して、システムが自動で黒塗り処理を実行します。このとき重要なのは、単に見た目を黒くするだけでなく、PDFのテキストレイヤーから該当データを完全に削除することです。これにより、黒塗り部分をコピー&ペーストしても元の文字が復元されてしまうといった、ありがちなヒューマンエラーを根本から防ぎます。

このAIと人間の協業プロセスにより、従来は数時間かかっていた作業が大幅に短縮されるだけでなく、セキュリティも格段に向上します。NTTデータの報告によれば、LITRONの導入により作業時間を約60%削減しつつ、情報漏えいリスクを著しく低減できたという実証結果も出ています。

2-3. 導入方法とセキュリティ

LITRONのような高度なAIを導入する際、気になるのがセキュリティです。特に機密文書を扱う行政機関や企業にとって、情報を外部のクラウドサービスにアップロードすることには抵抗があるかもしれません。LITRONは、そうした懸念に応えるため、オンプレミス(On-premises)での構築に対応しています。オンプレミスとは、自社のデータセンターや庁内の閉ざされたネットワーク環境にシステムを構築・運用する方式のことで、インターネットから完全に隔離できるため、非常に高いセキュリティを確保できます。機密情報を外部に出すことなく、安全にAIの恩恵を受けることが可能なのです。

3. LITRONは実際にどう使われている?導入事例と活用シナリオ

LITRONの技術は、既に様々な現場でその効果を発揮し始めています。ここでは、具体的な導入事例を2つ紹介します。

3-1. 【自治体】情報公開請求への対応業務を劇的に効率化

ある地方自治体では、住民からの情報公開請求に対応する業務でLITRONを試験導入しました。従来の業務フローでは、職員が以下の手順を踏んでいました。

- 関係部署に依頼し、膨大な紙のファイルから該当文書を探し出す。

- 入手した文書を最初から最後まで読み込み、内容を把握する。

- 黒塗りすべき箇所を一本一本マーカーで手作業で塗りつぶす。

- 上司や法務担当者による複数回のチェックを経て、ようやく開示に至る。

LITRON導入後、このプロセスは次のように変わりました。

- 文書検索:AIが庁内の電子文書を全文検索し、関連資料を即座に提示。

- 内容把握:AIが生成した自動要約を読むだけで、数分で文書の骨子を理解。

- 黒塗り作業:AIが提示するマスキング候補リストをクリックで確認・承認するだけ。

この結果、情報公開1件あたりの作業時間が約60%も削減され、職員の負担が大幅に軽減されました。さらに、AIが網羅的に候補を拾い上げるため、人間による「うっかり見落とし」のリスクも減少し、より安全で迅速な情報公開が実現したと報告されています。

3-2. 【企業法務】契約書レビューと機密管理の高度化

企業の法務部門では、日々大量の契約書をチェックする必要があります。LITRONは、この契約書レビュー業務でも力を発揮します。何十ページにも及ぶ契約書をAIが読み込み、リスクの高い条項(例えば、一方的に不利な賠償責任条項や、曖昧な義務規定など)を自動でハイライト表示してくれます。法務担当者は、ハイライトされた箇所を重点的に確認すればよいため、レビュー時間を大幅に短縮できるだけでなく、経験の浅い担当者でも重要なリスクを見逃しにくくなります。

また、他社との交渉で自社の資料を提示する際、資料に含まれる他の取引先の名前や価格情報といった機密情報をマスキングする作業にも活用できます。AIが自動で機密情報を検出・墨消ししてくれるため、NDA(Non-disclosure agreement:秘密保持契約)違反のリスクを心配することなく、安全に情報共有が行えます。

4. なぜ「黒塗りPDF」は生まれるのか?情報公開の現状と課題

ここで改めて、なぜ「黒塗りPDF」がこれほどまでに社会問題化しているのか、その背景にある課題を整理しておきましょう。

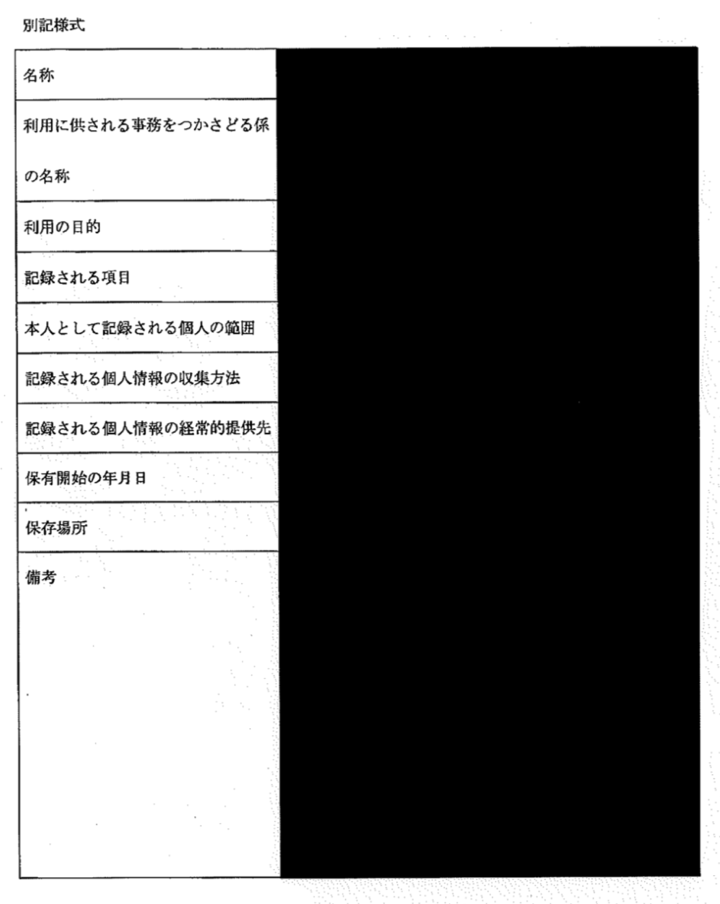

日本の情報公開制度は、国民が行政機関の持つ情報を知る権利を保障する重要な仕組みです。しかし、公開される文書には、個人のプライバシーや企業の正当な利益を保護するため、法律に基づき公開できない情報(非開示情報)が含まれています。そのため、開示請求があった場合、担当者は文書内の非開示情報(氏名、住所、企業秘密など)を特定し、墨消しを施してから公開しなければなりません。

この墨消し作業は、現状ほぼ人力に頼っており、以下の3つの大きな課題を抱えています。

- 膨大な作業負担:総務省の調査によると、情報公開請求の件数は年々増加傾向にあり、担当者の作業負担は増す一方です。1件の請求で数十ページから数百ページに及ぶ文書の隅々まで目を通し、手作業で塗りつぶすのは、まさに骨の折れる作業です。

- ヒューマンエラーのリスク:人間が作業する以上、ミスは避けられません。「隠すべき情報を見落として漏えいさせてしまう」「見た目は黒塗りでも、コピーすると文字が読めてしまう」といった事故が実際に起きています。逆に、必要以上に塗りつぶしてしまい、文書が真っ黒で意味をなさなくなることもあります。

- 判断基準の曖昧さ:「どこまで公開し、どこから隠すか」という線引きは、非常に難しい問題です。担当者や部署によって判断が異なり、対応にばらつきが生まれることも少なくありません。

こうした三重苦が、「黒塗りPDF」という、行政にとっても市民にとっても不幸な産物を生み出しているのです。

5. 文書読解AIがもたらす5つのメリット

LITRONのような文書読解AIは、前述の課題を解決し、多くのメリットをもたらします。ここでは、その利点を5つのポイントにまとめて解説します。

- ① 圧倒的な作業時間の短縮:AIが要約とマスキング候補の抽出を自動化することで、人間がゼロから文書を読み込む必要がなくなり、作業時間が劇的に短縮されます。実証実験では作業時間が60%~75%削減されたというデータもあり、創出された時間をより創造的で付加価値の高い業務に振り向けることができます。

- ② 担当者の負担軽減と生産性向上:単調で精神的プレッシャーの大きい作業から解放されることで、職員のエンゲージメントが向上します。ミスへの恐怖から解放され、本来注力すべき政策の立案や住民サービスの向上に集中できるようになります。

- ③ 情報漏えいリスクの低減:AIは疲れ知らずで、一貫した基準で文書をチェックするため、人間による見落としを大幅に減らします。さらに、テキストデータを確実に削除するマスキング処理により、不完全な黒塗りによる情報漏えい事故を防止。「AIの網羅性」と「人間の最終判断」を組み合わせることで、セキュリティレベルを格段に向上させます。

- ④ 判断基準の標準化とガバナンス強化:AIにマスキングをさせるには、まず「何を隠すか」というルールを明確に定義し、学習させる必要があります。このプロセス自体が、組織内であいまいだった判断基準を見直し、標準化されたガイドラインを整備する良い機会となります。これにより、属人性を排除し、組織全体として一貫した対応が可能になります。

- ⑤ 大量文書への対応力向上:何万ページにも及ぶ膨大な文書であっても、AIは高速で検索・分析できます。これにより、従来は「量が多すぎて対応できない」と諦めていたような案件にも対応可能になり、開示すべき情報が漏れることなく、より網羅的な情報公開が実現します。

6. AI導入を成功させるには?乗り越えるべきハードルと実現のポイント

これほどメリットの多い文書読解AIですが、導入を成功させるためには、いくつかのハードルを乗り越える必要があります。

- 課題①:文書のデジタル化:AIが処理できるのはデジタルデータだけです。紙でしか存在しない古い文書は、スキャンしてOCR処理(画像から文字を読み取る処理)を行う必要があります。入力データの品質がAIの精度を左右するため、質の高いデジタル化が最初の関門です。

- 課題②:ガイドラインの整備と責任の所在:AIはあくまで支援ツールであり、最終的な公開・非公開の判断責任は人間が負います。「AIの提案を誰が、どのような基準で承認するのか」という運用ルールと責任体制を明確に定めておくことが不可欠です。

- 課題③:セキュリティと情報ガバナンス:機密情報を扱う以上、セキュリティは最重要課題です。前述のオンプレミス環境での運用や、クラウドを利用する場合でも厳格なアクセス制御、データの暗号化といった対策が求められます。

- 課題④:AIへの過信と不安の解消:AIも完璧ではありません。AIの判断ミスを人間がチェックする「AI+人間」の協業体制を築くことで、AIへの過度な期待や「仕事を奪われる」といった現場の不安を和らげることができます。

- 課題⑤:コストと費用対効果(ROI)の検証:AI導入には初期投資とランニングコストがかかります。導入前に、「現状の作業にどれだけの人件費がかかっているか」を算出し、AI導入によって「どれだけのコストが削減できるか」を具体的に試算し、投資対効果を明確に示すことが重要です。

これらの課題は、事前の計画と適切な運用設計によって十分に乗り越えることが可能です。まずは小規模な部門でPoC(Proof of Concept:概念実証)から始め、成功体験を積み重ねながら全社・全庁展開へと進めるのが、実現への着実な一歩となるでしょう。

7. 他にはどんな選択肢が?LITRONと競合製品の比較

文書読解AIの分野では、LITRON以外にも様々な製品やサービスが登場しています。ここでは、代表的なソリューションをいくつか紹介し、その特徴を比較します。

NTTテクノクロス「tasokarena(タソカレナ)」

NTTグループのNTTテクノクロスが提供する匿名加工・マスキング専門ソフトウェアです。最大の特徴は、PC上で完結するローカル環境で動作するLLMを搭載している点。クラウドにデータを送ることなく、日本語の文脈を深く理解して高精度な個人情報検出が可能です。セキュリティを最優先する組織にとって非常に魅力的な選択肢であり、マスキング作業時間を最大75%削減したという実績も報告されています。LITRONが要約機能も含む総合ソリューションであるのに対し、tasokarenaはマスキングと匿名化に特化している点が違いです。

株式会社インサイトテクノロジー「Insight Masking」

データベース技術に強みを持つインサイトテクノロジー社が提供するデータマスキングソフトウェアです。PDF文書内の自由記述文に含まれる個人情報や機密情報をAIで自動検出し、墨消しする機能に優れています。ユーザーが独自の辞書やルールを柔軟に追加できるため、各組織の固有の要件に合わせてカスタマイズしやすいのが特徴です。また、生成AIに社内文書を入力する前に、機密情報を自動でマスキングする前処理ツールとしての活用も提案しており、安全なAI活用を支援します。LITRONに比べて、よりデータセキュリティや他システムとの連携に重点を置いた製品と言えます。

その他のアプローチ

上記以外にも、特定の目的に特化したオープンソースのAIモデルや、ChatGPTのような外部の生成AIを安全に利用するためのミドルウェア(仲介ソフトウェア)も登場しています。これらは、プロンプト(指示文)に含まれる個人情報を送信前に自動でマスキングするなど、ピンポイントな課題解決に貢献します。

これらの選択肢の中で、LITRONの強みは、「文書を読む(理解)→まとめる(要約)→隠す(マスキング)」という一連のプロセスをワンストップで提供できる総合力にあります。組織の課題や目指すゴールに応じて、最適なソリューションを選択することが重要です。

「脱・黒塗りPDF」への挑戦は、単なる業務効率化にとどまりません。それは、行政や企業の透明性を高め、国民や顧客との信頼関係を再構築するための重要な一歩です。文書読解AIという強力なツールを得て、情報公開のあり方は今、大きな変革の時を迎えようとしています。その未来は、私たちが思うよりもずっと近くまで来ているのかもしれません。