【初心者向け】在庫最適化AIとは?需要予測から発注まで3ヶ月で導入する全手順を徹底解説

「在庫が多すぎてコストがかさむ」「欠品で販売機会を逃してしまう」こうした悩みは、多くのビジネスにとって永遠の課題です。従来の経験と勘に頼った在庫管理では、急な需要の変動に対応しきれないのが現実でした。しかし今、AI(人工知能)がその常識を覆そうとしています。本記事では、AIに詳しくないビジネスパーソンの方でも理解できるよう、在庫最適化AIの基本から、わずか3ヶ月で導入し、需要予測から補充発注までを自動化する具体的な計画を、専門用語を極力使わずに分かりやすく解説します。

1. 在庫最適化AIとは何か?なぜ今注目されているのか

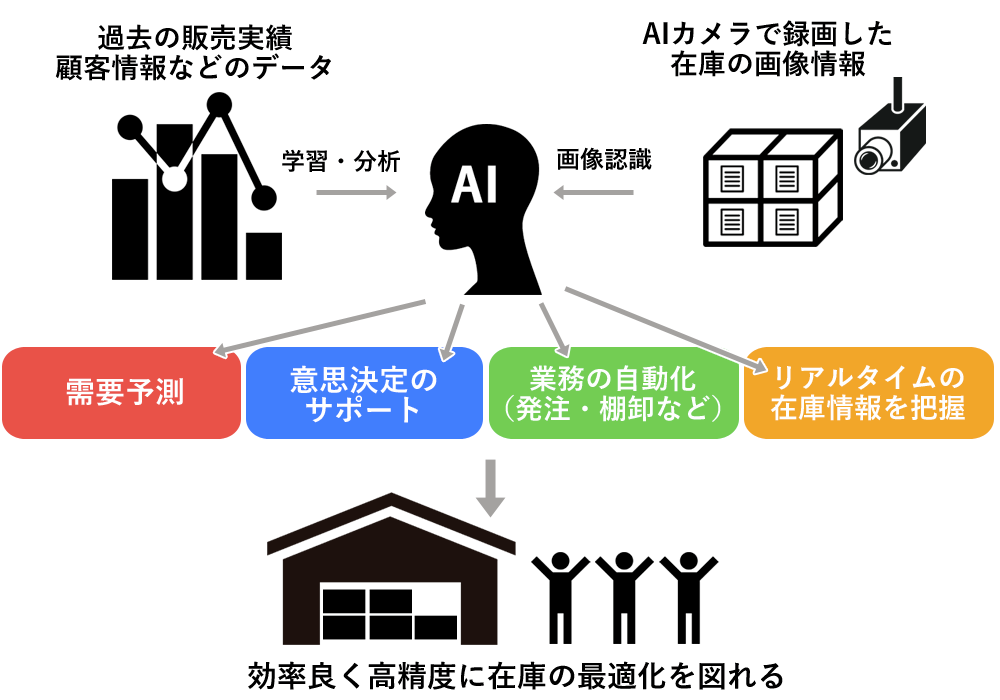

在庫最適化AIとは、一言で言えば「AIの力で在庫管理を賢くする仕組み」のことです。過去の販売データや在庫状況はもちろん、天候、イベント、SNSのトレンドといった、これまで人間の経験則では捉えきれなかった様々な要因をAIが分析し、将来の需要を高い精度で予測します。 [7, 9] その結果、どの商品が・いつ・どれくらい売れるのかを予測し、最適な在庫量を維持できるようになります。

従来の手法では、担当者の経験や勘に頼る部分が大きく、急な需要の変化に対応できずに売れ残り(過剰在庫)や品切れ(欠品)が発生しがちでした。 [2] 過剰在庫は保管コストや廃棄ロスを生み、一方で欠品は売上チャンスの損失や顧客の信頼低下に直結します。在庫最適化AIが注目される理由は、まさにこのジレンマを解決できる点にあります。

AI導入による主なメリット:

- 需要予測の高精度化: AIは人間では処理しきれない膨大なデータを分析し、複雑なパターンを読み解くことで、予測精度を飛躍的に向上させます。 [5, 7]

- 過剰在庫・欠品の防止: 正確な予測に基づき発注量を最適化することで、無駄な在庫コストを削減し、同時に販売機会の損失を防ぎます。 [2, 3]

- 業務効率化とヒューマンエラーの削減: データ集計や発注数計算といった手作業を自動化し、担当者の負担を軽減するとともに、発注ミスなどの人為的ミスを防ぎます。 [1, 2] 実際に、ある薬局ではAI導入により発注業務時間を1日2時間から1時間に半減させた事例も報告されています。 [2]

- 属人化の解消: ベテラン担当者の経験や勘に依存していた業務を、データに基づいた客観的な判断に置き換えることができます。 [3] これにより、担当者が変わっても業務品質を維持できます。

ある大手コンビニエンスストアでは、AI発注システムを導入した結果、発注業務にかかる時間が約3割削減され、欠品も減少したと報告されています。 [6, 10] このように、在庫最適化AIは単なる業務効率化ツールではなく、企業の収益性を直接的に改善する「攻めの在庫管理」を実現する切り札として期待されています。

2. 需要予測から発注までの流れはどう変わるのか?

AIを導入すると、従来の在庫管理プロセスはどのように変化するのでしょうか。その違いを見ていきましょう。

従来のプロセス(手動)

これまでの在庫管理は、以下のような流れが一般的でした。

- データ確認:担当者が過去の販売実績をExcelなどで集計。

- 需要予測:過去データと自身の経験則(「来週は天気が悪いから…」など)を基に需要を予測。

- 発注量決定:予測と現在の在庫量から、発注する量とタイミングを決定。この判断は属人化しやすい傾向がありました。 [3]

- 発注実行:決定した内容で仕入先に発注。

この方法では、予測精度が担当者個人のスキルに大きく依存し、急な市場の変化に迅速に対応することが困難でした。 [7]

AI導入後のプロセス(自動化)

AIを導入すると、このプロセスはデータ駆動型で動的なものへと大きく変わります。 [7]

- データ収集:販売実績、在庫データ、天候、イベント情報など、関連するあらゆるデータをシステムが自動で収集します。 [7]

- データ分析・需要予測:AIが収集した膨大なデータを分析し、人間では気づきにくいパターンを発見して、将来の需要を予測します。 [7]

- 最適化(発注量の自動算出):予測された需要と、現在の在庫、商品を届けるまでのリードタイムなどを考慮し、AIが「いつ」「何を」「いくつ」発注すべきかという最適解を自動で算出します。 [7]

- 実行と学習:算出された発注案に基づき、システムが自動で発注を行う、あるいは担当者に提案します。そして最も重要なのが、その後の販売実績と予測とのズレをAIが学習し、次回の予測精度を自ら向上させていく点です。 [7] このサイクルを回し続けることで、AIはどんどん賢くなっていきます。

このように、AI導入後は需要予測から発注までが大幅に自動化・高精度化されます。担当者は単純作業から解放され、AIの提案を承認したり、より戦略的な業務に集中したりできるようになるのです。

3. 3ヶ月で本番運用に乗せるための導入プロセス

「AI導入は時間もコストもかかりそう…」と感じるかもしれませんが、ポイントを押さえれば約3ヶ月という短期間での導入も可能です。秘訣は「小さく始めて、効果を検証し、本格展開する」という段階的なアプローチです。

以下に、3ヶ月で導入を目指す際の標準的なステップを紹介します。

- ステップ1:目的の明確化とKPI設定(約2週間)

- 「なぜAIを導入するのか」を明確にします。「欠品率を現在の10%から5%に削減する」「在庫回転率を20%向上させる」など、具体的で測定可能な目標(KPI)を設定することが成功の鍵です。 [13]

- ステップ2:データ準備とベンダー選定(約2週間)

- AIの学習に必要なデータを収集・整備します。過去の販売実績や在庫データは最低でも1年分あると良いでしょう。 [11, 12] 並行して、自社の課題解決に最適なAIツールや支援してくれるパートナー企業を選定します。

- ステップ3:小規模テスト(PoC)の実施(約1ヶ月)

- いきなり全社で導入するのではなく、特定の商品カテゴリや店舗に絞って試験的にAIを導入します。 [11] このPoC(Proof of Concept:概念実証)を通じて、「AIの予測精度は十分か」「現場の業務フローに問題はないか」などを検証し、投資対効果を測定します。 [15] この段階で具体的な成果を示すことが、本格導入へのスムーズな移行につながります。

- ステップ4:本格導入と運用・効果検証(約1ヶ月~)

- PoCで得られた知見を基に、対象範囲を広げて本格的に導入します。導入後は、設定したKPIを定期的に測定し、効果を検証し続けることが重要です。 [13] 現場担当者へのトレーニングや、新しい業務フローへの移行をサポートする体制も整えましょう。

短期間で導入を成功させるには、PoCの段階で「予測精度がX%改善したら本格導入に進む」といった明確な成功基準を決めておくことが重要です。 [11] また、経営層、IT部門、現場担当者が一体となって迅速に意思決定できる体制を築くことも不可欠です。 [6]

4. モデル監視ダッシュボードと「週次MAE」の活用

AIを導入して終わりではありません。その性能を維持・向上させるためには、AIモデルが正しく機能しているかを継続的に監視する必要があります。 [18] そこで活躍するのが「モデル監視ダッシュボード」です。

これは、AIモデルの“健康状態”を可視化する管理画面のようなものです。 [19] ダッシュボードには、以下のような情報を表示させると良いでしょう。

- 実績と予測の比較グラフ:実際の販売数とAIの予測値を並べて表示し、予測がどれだけ当たっているかを視覚的に確認します。

- 予測精度の推移:後述するMAEなどの指標を用いて、予測誤差が時間とともに悪化していないかを追跡します。 [18]

- 在庫関連KPIの推移:欠品率や在庫回転率といったビジネス指標が、AI導入後に改善しているかをモニタリングします。 [20]

- 入力データの品質チェック:AIに与えるデータに異常がないか(データドリフトなど)を監視します。入力データがおかしければ、当然予測も不正確になります。 [18]

週次MAE(平均絶対誤差)で精度を定点観測

モデルの精度を測る指標はいくつかありますが、中でも直感的で分かりやすいのがMAE(Mean Absolute Error:平均絶対誤差)です。 [16] これは「予測が平均してどれくらい外れたか」を示す数値で、値が小さいほど精度が高いことを意味します。例えば「実売100個」に対して「予測95個」なら誤差は5です。この誤差の絶対値を平均したものがMAEです。

「週次MAE」として週単位でこの指標を追うことで、モデルのパフォーマンスを手軽に定点観測できます。もし、これまで安定していた週次MAEが急に大きくなったら、「予測できない特別なイベントがあったのか?」「モデルの性能が落ちてきたのか?」といった問題の早期発見につながります。 [18] このように週次MAEをダッシュボードで監視し、異常があれば再学習などの対策を講じることで、AIの予測精度を高いレベルで維持し続けることができるのです。

5. 現場が助かる!仕入れ担当者向けアラート機能

AIの予測結果を現場の業務に活かす上で、非常に強力なのが「アラート機能」です。これは、AIが検知した重要な情報を、担当者にタイムリーに通知する仕組みです。

設計すべきアラートの例:

- 欠品リスクアラート:「このままだと商品Aが3日後に欠品します」といった通知を送り、発注漏れを防ぎます。

- 過剰在庫アラート:「商品Bの売れ行きが鈍化しており、在庫が過剰気味です」と知らせ、発注抑制や販促活動を促します。

- 需要急増アラート:SNSでの話題化など、AIが通常と異なる需要の急増を検知した場合に「商品Cの需要が急増しています」と警告し、迅速な追加発注を可能にします。

ある企業では、「2週間以内に在庫が切れる商品」を自動で通知するアラート機能を導入した結果、欠品率を3%から0.5%へと劇的に改善させることに成功しました。これは、AIが「気づき」を与え、人間が「行動」することで成果を最大化する「AIと人間の協業」の好例です。通知方法はメールやビジネスチャットなど、担当者が日常的に確認するツールと連携させることが、見逃しを防ぐポイントです。

6. 導入の成果、成功のポイント、そして残る課題

最後に、在庫最適化AI導入の総まとめとして、期待できる成果、成功のポイント、そして注意すべき課題について整理します。

期待できる成果

- 売上向上:欠品を削減することで、販売機会の損失を防ぎ、直接的な売上アップに繋がります。 [2]

- コスト削減:過剰在庫を圧縮することで、保管コストや廃棄ロスを大幅に削減できます。 [2] 在庫に縛られていたキャッシュフローの改善も期待できます。

- 生産性向上:発注業務などの自動化により、担当者はより付加価値の高い戦略的な業務に集中できます。 [10] ある医療機器メーカーでは、AIとIoTの活用で在庫管理・発注業務時間を約80%も削減した事例があります。 [10]

- データドリブンな意思決定:客観的なデータに基づき、経営戦略や販売戦略を立てられるようになります。 [19]

プロジェクト成功の5つのポイント

- 明確な目的と経営層のコミットメント:「何のために導入するのか」という目的を明確にし、経営層を巻き込んで全社的なプロジェクトとして推進します。 [6]

- スモールスタートとPoCの活用:リスクを抑え、成功体験を積むために、まずは小規模なPoCから始めることが賢明です。 [11]

- 現場業務への統合:AIを導入するだけでなく、AIの予測をどう業務フローに組み込むかを設計することが極めて重要です。 [6, 13]

- 現場の巻込みと教育:現場担当者がAIを「便利なツール」として受け入れ、使いこなせるように、丁寧な説明とトレーニングを行います。 [13]

- 継続的な改善(PDCA):導入して終わりではなく、定期的に効果を測定し、モデルや運用方法を改善し続ける姿勢が成功を持続させます。 [6]

直面しがちな課題と対策

- データの質と量:「学習させるデータが不十分・不正確」という問題はAIの精度に直結します。 [12] 対策として、地道なデータクレンジングや、不足分を補う外部データの活用が考えられます。

- ブラックボックスへの抵抗感:「AIの判断理由が分からないと不安」という声も聞かれます。 [14] これに対しては、なぜその予測に至ったかの根拠を示す「説明可能なAI(XAI)」の技術を取り入れたり、まずはAIの提案を人間が確認する運用から始めることが有効です。 [14]

- 現場の抵抗:新しいツールへの変化を嫌う声も考えられます。成功事例の共有や、直感的に使える分かりやすいシステム設計で、導入のハードルを下げることが重要です。 [10]

まとめ

在庫最適化AIは、もはや一部の先進企業だけのものではありません。本記事で紹介したように、明確な目的意識と段階的なアプローチを取れば、3ヶ月という短期間でも導入し、大きな成果を上げることは十分に可能です。 [4] これまでの経験と勘に頼る在庫管理から脱却し、データを活用した科学的なアプローチへと変革することで、コスト削減と売上向上の両方を実現できます。 [1] AIを頼れるビジネスパートナーとして迎え入れ、スマートな在庫管理への第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。