Jira・ConfluenceのAIアシストで仕様書を効率的に処理する方法【2025年版】

業務システムの仕様書や製品の要件定義書は、多くのビジネスパーソンにとって、その内容を正確に理解し、活用することが難しい文書の一つです。しかし、プロジェクト管理ツールとして広く使われているJiraとConfluenceに搭載されたAIアシスト機能「Atlassian Intelligence」を活用することで、これらの仕様書から重要なポイントを抽出し、具体的な作業項目に落とし込むプロセスを劇的に効率化できます。 [14] 本記事では、2025年時点の最新情報に基づき、JiraおよびConfluenceのAI機能をどのように使えば仕様書を効果的に処理できるのか、初心者にも分かりやすく解説します。

この記事で解説する主なステップは以下の通りです。

- ステップ1: 仕様書ページからAIで要点を抽出する(自動要約)

- ステップ2: 抽出した要点を開発の要求仕様である「ユーザーストーリー」に変換する

- ステップ3: ユーザーストーリーの完了条件となる「受け入れ基準」を標準化・整理する

- ステップ4: すぐに使える、仕様書レビューに役立つAIプロンプト(指示文)の例

これらのAI機能は、主にAtlassian Cloud製品のPremiumプランやEnterpriseプランで利用可能です。 [5] それでは、具体的な操作手順やプロンプトの例を交えながら、専門用語を極力減らして平易に説明していきます。

1. 仕様書からAIで要点を抽出する(自動要約)

プロジェクトの初期段階で渡される仕様書(プロダクト要件定義書や設計書など)は、情報量が多く、どこに重要な情報が記載されているのかを把握するだけで一苦労です。Confluenceに搭載されているAtlassian Intelligence(以下、AIアシスト)を使えば、この課題を解決できます。具体的には、ページの自動要約やアクション項目(やるべきこと)の抽出が可能です。 [9]

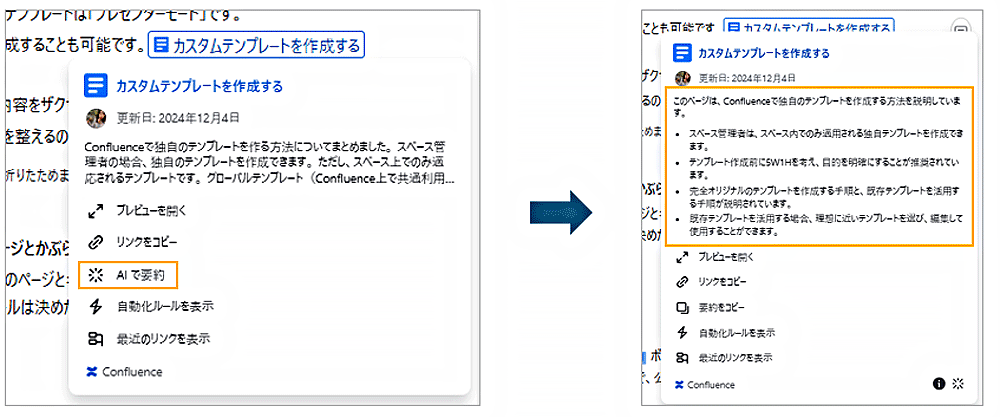

Confluenceのページを開くと、AIアシスト機能を使ってワンクリックでページの「Summary」(要約)を生成できます。 [1] 例えば、新機能に関する数十ページの仕様書があったとしても、この機能を使えば、その機能の目的、主要な機能一覧、対象ユーザーといった核心的な情報が数秒で箇条書きリストとして抽出されます。これにより、長文をすべて読まなくても、文書の全体像を素早く掴むことができます。 [4]

さらに、「Find action items(アクション項目を見つけて)」という指示をAIアシストに与えることで、文章の中から「~を実装する」「~を検討する必要がある」といった、具体的なタスクにつながる記述を自動で抜き出すこともできます。 [1] これは、議事録から次のタスクを洗い出す際にも便利ですが、仕様書から「実装すべき機能」や「確認すべき事項」をリストアップするのにも非常に役立ちます。

【具体例】

あるECサイトの機能仕様書に「ユーザーはメールアドレスとパスワードでログインできること」「パスワードを忘れたユーザーのために再設定機能を提供すること」といった記述があったとします。このページでAIアシストの要約機能を実行すると、「ユーザー認証機能(メール・パスワード方式)」「パスワードリセット機能」といった主要な機能がリストアップされます。さらに「アクション項目を見つけて」と指示すれば、「ログイン画面の実装」「認証APIの開発」「パスワードリセットメールの送信処理」といった、より具体的な開発タスクが自動で抽出されるのです。このように、AIが仕様書のキーポイントとタスクを自動生成してくれるため、人間は内容の確認と整理に集中できます。

💡 ワンポイント: Confluenceから直接Jiraチケットを作成

Atlassian Intelligenceには、Confluenceのページから直接Jiraのチケット(開発チームが管理するタスクカード)を作成する機能もあります。 [4] AIがページ内容を解析し、関連する作業項目のリストを提案してくれるため、仕様書を読んだ後、手動でJiraにタスクを起票する手間が省けます。 [7] これにより、仕様書から実際の開発タスクへの連携がシームレスになります。

2. 抽出した要点をユーザーストーリーに変換する

仕様書の要点を把握したら、次はそれを開発チームが理解しやすい「ユーザーストーリー」という形式に変換しましょう。

ユーザーストーリーとは?

ユーザーストーリーとは、ソフトウェア開発、特にアジャイル開発という手法で用いられる要求の表現方法です。 [20] 「<誰が>として、<何を>したい。それは<なぜ>か」というシンプルな形式で、機能が誰に、どのような価値を提供するのかを明確にします。例えば、「オンラインショッピングの利用者として、商品をカートに入れた後も買い物を続けたい。それは、一度に複数の商品を効率的に購入するためだ」といった形です。この形式により、エンジニアではないビジネス担当者でも、開発される機能の目的や背景を直感的に理解しやすくなります。

JiraのAIアシストは、このユーザーストーリーの作成を強力に支援します。 [11] Jiraの課題作成画面で「/ai」と入力してAIアシストを呼び出し、「以下の要求からユーザーストーリーを作成して」と指示するだけで、箇条書きの要件をストーリー形式の文章に変換してくれます。

【具体例】

前述の「メールアドレスとパスワードでログインできるようにする」という要件をAIアシストに渡して「この要求からユーザーストーリーを作成して」と指示すると、以下のようなストーリーが生成されます。

「サイトの訪問者として、メールアドレスとパスワードを使ってログインしたい。それにより、自分のアカウント情報に安全にアクセスできるようになるため。」

このように、単なる機能要件が、ユーザー視点の価値を持つ物語へと再構成されます。複数の要件をまとめてAIに渡せば、一括で複数のユーザーストーリーを生成することも可能です。特に、Jiraの「エピック」という大きな機能単位の中に、AIに子チケット(個別のユーザーストーリー)を提案させる機能は非常に強力です。 [3, 8] エピックの説明文に仕様書の要点を箇条書きしておくだけで、AIが適切な粒度でストーリーを分割し、提案してくれます。

もちろん、AIが生成したストーリーが完璧であるとは限りません。時には抽象的すぎたり、チームの状況に合わない場合もあります。しかし、AIが作成した下書きを元にチームで議論することで、ゼロから考えるよりもはるかに速く、質の高いユーザーストーリーを練り上げることができるのです。

3. 受け入れ基準を標準化・成形する

ユーザーストーリーが完成したら、次はそのストーリーが「いつ完成したと見なせるか」を定義する「受け入れ基準(Acceptance Criteria)」を明確にします。

受け入れ基準とは?

受け入れ基準とは、「その機能が満たすべき具体的な条件」をリストアップしたものです。 [21] 言い換えれば、「ここに書かれた条件をすべてクリアすれば、この機能は完成と認めます」という、完了の定義そのものです。受け入れ基準が明確であればあるほど、開発者とビジネス担当者の間で「完成」に対する認識のズレがなくなり、手戻りを防ぐことができます。 [22]

AtlassianのAIアシストは、この受け入れ基準の作成もサポートします。Jiraの課題詳細画面で、AIに「このユーザーストーリーの受け入れ基準を生成して」と依頼するだけで、ストーリーの内容を解釈し、テスト可能な条件を箇条書きで提案してくれます。

【具体例】

先のログイン機能のユーザーストーリーに対してAIに受け入れ基準の生成を指示すると、以下のようなリストが出力されるでしょう。

- Given: ユーザーが有効なメールアドレスとパスワードを入力した時、 When: 「ログイン」ボタンをクリックすると、 Then: ユーザーはマイページにリダイレクトされる。

- Given: ユーザーが無効なパスワードを入力した時、 When: 「ログイン」ボタンをクリックすると、 Then: 「パスワードが間違っています」というエラーメッセージが表示される。

- Given: ユーザーがログイン画面を開いた時、 When: 画面上には、 Then: 「パスワードをお忘れですか?」というリンクが表示されている。

このように、正常なケース(ログイン成功)だけでなく、異常なケース(ログイン失敗)や関連機能への導線など、考慮すべき点が網羅された基準のたたき台が瞬時に出来上がります。特に、チーム内で受け入れ基準の書き方(例えば、上記のようなGiven/When/Then形式)を統一している場合、AIにその形式で出力させることで、ドキュメントの品質を均一に保つことができます。 [23]

重要なのは、AIが生成した案を鵜呑みにせず、必ずチームでレビューし、内容を洗練させることです。AIの提案をベースに議論することで、より具体的でテストしやすい、質の高い受け入れ基準を効率的に作成できます。

4. 仕様書レビューに使えるプロンプト例(再利用可能)

最後に、仕様書をレビューしたり、内容を整理したりする際に役立つ、再利用可能なAIへのプロンプト(指示文)の例をいくつかご紹介します。これらのプロンプトは、ConfluenceやJiraのAIアシスト機能でそのまま使えます。

- 要点を素早く把握したい時

この仕様書の要点を、重要なものから3つに絞って箇条書きで要約してください。- やるべきことを洗い出したい時

このページの内容から、今後発生するであろうタスクをすべてリストアップしてください。- ユーザー視点での価値を考えたい時

上記の内容を元に、ペルソナ(ターゲットユーザー)を「初めてこのサービスを使うECサイトの店長」として、ユーザーストーリーを作成してください。- テストの観点を広げたい時

この機能仕様について、テストで確認すべきエッジケース(稀なケースや境界値)を洗い出してください。- 仕様の曖昧さをなくしたい時

この仕様書を読んで、不明瞭な点や、開発者が疑問に思う可能性のある箇所を指摘してください。

AIへの指示は、具体的であればあるほど、より的確な答えが返ってきます。「もっと良くして」のような曖昧な指示ではなく、「専門用語を簡単な言葉で説明して」「手順をステップバイステップ形式で書き出して」のように、期待するアウトプットの形式を明確に伝えることがポイントです。 [6] AIの提案をあくまで下書きとして扱い、人間が最終的な判断と修正を加えることで、AIアシストの効果を最大限に引き出すことができるでしょう。

まとめ

JiraとConfluenceに搭載されたAtlassian Intelligenceは、複雑で時間のかかる仕様書の読解、整理、そしてタスク化という一連のプロセスを劇的に変革する力を持っています。 [14] 今回ご紹介したように、AIアシストは単なる文章作成ツールではなく、ビジネス担当者と開発チームの間のコミュニケーションを円滑にし、共通理解を促進するための強力なパートナーです。

- 仕様書の自動要約で、情報把握の時間を短縮する。

- 要件をユーザーストーリーに変換し、開発の目的を明確にする。

- 受け入れ基準を自動生成し、品質の基準を統一する。

これらの機能を活用することで、プロジェクトの初期段階における認識のズレを減らし、手戻りのリスクを低減させることができます。2025年現在、これらのAI機能は日々進化を続けており、今後さらに多くの業務をサポートすることが期待されます。 [2] 皆さんのプロジェクトでもAIアシストを積極的に活用し、人とAIが協働することで、プロジェクトをよりスムーズに、そして確実に成功へと導いてください。

“`

—

### 納品用HTML(citationタグ除去済み)

“`html

Jira・ConfluenceのAIアシストで仕様書を効率的に処理する方法【2025年版】

業務システムの仕様書や製品の要件定義書は、多くのビジネスパーソンにとって、その内容を正確に理解し、活用することが難しい文書の一つです。しかし、プロジェクト管理ツールとして広く使われているJiraとConfluenceに搭載されたAIアシスト機能「Atlassian Intelligence」を活用することで、これらの仕様書から重要なポイントを抽出し、具体的な作業項目に落とし込むプロセスを劇的に効率化できます。 本記事では、2025年時点の最新情報に基づき、JiraおよびConfluenceのAI機能をどのように使えば仕様書を効果的に処理できるのか、初心者にも分かりやすく解説します。

この記事で解説する主なステップは以下の通りです。

- ステップ1: 仕様書ページからAIで要点を抽出する(自動要約)

- ステップ2: 抽出した要点を開発の要求仕様である「ユーザーストーリー」に変換する

- ステップ3: ユーザーストーリーの完了条件となる「受け入れ基準」を標準化・整理する

- ステップ4: すぐに使える、仕様書レビューに役立つAIプロンプト(指示文)の例

これらのAI機能は、主にAtlassian Cloud製品のPremiumプランやEnterpriseプランで利用可能です。 それでは、具体的な操作手順やプロンプトの例を交えながら、専門用語を極力減らして平易に説明していきます。

1. 仕様書からAIで要点を抽出する(自動要約)

プロジェクトの初期段階で渡される仕様書(プロダクト要件定義書や設計書など)は、情報量が多く、どこに重要な情報が記載されているのかを把握するだけで一苦労です。Confluenceに搭載されているAtlassian Intelligence(以下、AIアシスト)を使えば、この課題を解決できます。具体的には、ページの自動要約やアクション項目(やるべきこと)の抽出が可能です。

Confluenceのページを開くと、AIアシスト機能を使ってワンクリックでページの「Summary」(要約)を生成できます。 例えば、新機能に関する数十ページの仕様書があったとしても、この機能を使えば、その機能の目的、主要な機能一覧、対象ユーザーといった核心的な情報が数秒で箇条書きリストとして抽出されます。これにより、長文をすべて読まなくても、文書の全体像を素早く掴むことができます。

さらに、「Find action items(アクション項目を見つけて)」という指示をAIアシストに与えることで、文章の中から「~を実装する」「~を検討する必要がある」といった、具体的なタスクにつながる記述を自動で抜き出すこともできます。 これは、議事録から次のタスクを洗い出す際にも便利ですが、仕様書から「実装すべき機能」や「確認すべき事項」をリストアップするのにも非常に役立ちます。

【具体例】

あるECサイトの機能仕様書に「ユーザーはメールアドレスとパスワードでログインできること」「パスワードを忘れたユーザーのために再設定機能を提供すること」といった記述があったとします。このページでAIアシストの要約機能を実行すると、「ユーザー認証機能(メール・パスワード方式)」「パスワードリセット機能」といった主要な機能がリストアップされます。さらに「アクション項目を見つけて」と指示すれば、「ログイン画面の実装」「認証APIの開発」「パスワードリセットメールの送信処理」といった、より具体的な開発タスクが自動で抽出されるのです。このように、AIが仕様書のキーポイントとタスクを自動生成してくれるため、人間は内容の確認と整理に集中できます。

💡 ワンポイント: Confluenceから直接Jiraチケットを作成

Atlassian Intelligenceには、Confluenceのページから直接Jiraのチケット(開発チームが管理するタスクカード)を作成する機能もあります。 AIがページ内容を解析し、関連する作業項目のリストを提案してくれるため、仕様書を読んだ後、手動でJiraにタスクを起票する手間が省けます。 これにより、仕様書から実際の開発タスクへの連携がシームレスになります。

2. 抽出した要点をユーザーストーリーに変換する

仕様書の要点を把握したら、次はそれを開発チームが理解しやすい「ユーザーストーリー」という形式に変換しましょう。

ユーザーストーリーとは?

ユーザーストーリーとは、ソフトウェア開発、特にアジャイル開発という手法で用いられる要求の表現方法です。 「<誰が>として、<何を>したい。それは<なぜ>か」というシンプルな形式で、機能が誰に、どのような価値を提供するのかを明確にします。例えば、「オンラインショッピングの利用者として、商品をカートに入れた後も買い物を続けたい。それは、一度に複数の商品を効率的に購入するためだ」といった形です。この形式により、エンジニアではないビジネス担当者でも、開発される機能の目的や背景を直感的に理解しやすくなります。

JiraのAIアシストは、このユーザーストーリーの作成を強力に支援します。 Jiraの課題作成画面で「/ai」と入力してAIアシストを呼び出し、「以下の要求からユーザーストーリーを作成して」と指示するだけで、箇条書きの要件をストーリー形式の文章に変換してくれます。

【具体例】

前述の「メールアドレスとパスワードでログインできるようにする」という要件をAIアシストに渡して「この要求からユーザーストーリーを作成して」と指示すると、以下のようなストーリーが生成されます。

「サイトの訪問者として、メールアドレスとパスワードを使ってログインしたい。それにより、自分のアカウント情報に安全にアクセスできるようになるため。」

このように、単なる機能要件が、ユーザー視点の価値を持つ物語へと再構成されます。複数の要件をまとめてAIに渡せば、一括で複数のユーザーストーリーを生成することも可能です。特に、Jiraの「エピック」という大きな機能単位の中に、AIに子チケット(個別のユーザーストーリー)を提案させる機能は非常に強力です。 エピックの説明文に仕様書の要点を箇条書きしておくだけで、AIが適切な粒度でストーリーを分割し、提案してくれます。

もちろん、AIが生成したストーリーが完璧であるとは限りません。時には抽象的すぎたり、チームの状況に合わない場合もあります。しかし、AIが作成した下書きを元にチームで議論することで、ゼロから考えるよりもはるかに速く、質の高いユーザーストーリーを練り上げることができるのです。

3. 受け入れ基準を標準化・成形する

ユーザーストーリーが完成したら、次はそのストーリーが「いつ完成したと見なせるか」を定義する「受け入れ基準(Acceptance Criteria)」を明確にします。

受け入れ基準とは?

受け入れ基準とは、「その機能が満たすべき具体的な条件」をリストアップしたものです。 言い換えれば、「ここに書かれた条件をすべてクリアすれば、この機能は完成と認めます」という、完了の定義そのものです。受け入れ基準が明確であればあるほど、開発者とビジネス担当者の間で「完成」に対する認識のズレがなくなり、手戻りを防ぐことができます。

AtlassianのAIアシストは、この受け入れ基準の作成もサポートします。Jiraの課題詳細画面で、AIに「このユーザーストーリーの受け入れ基準を生成して」と依頼するだけで、ストーリーの内容を解釈し、テスト可能な条件を箇条書きで提案してくれます。

【具体例】

先のログイン機能のユーザーストーリーに対してAIに受け入れ基準の生成を指示すると、以下のようなリストが出力されるでしょう。

- Given: ユーザーが有効なメールアドレスとパスワードを入力した時、 When: 「ログイン」ボタンをクリックすると、 Then: ユーザーはマイページにリダイレクトされる。

- Given: ユーザーが無効なパスワードを入力した時、 When: 「ログイン」ボタンをクリックすると、 Then: 「パスワードが間違っています」というエラーメッセージが表示される。

- Given: ユーザーがログイン画面を開いた時、 When: 画面上には、 Then: 「パスワードをお忘れですか?」というリンクが表示されている。

このように、正常なケース(ログイン成功)だけでなく、異常なケース(ログイン失敗)や関連機能への導線など、考慮すべき点が網羅された基準のたたき台が瞬時に出来上がります。特に、チーム内で受け入れ基準の書き方(例えば、上記のようなGiven/When/Then形式)を統一している場合、AIにその形式で出力させることで、ドキュメントの品質を均一に保つことができます。

重要なのは、AIが生成した案を鵜呑みにせず、必ずチームでレビューし、内容を洗練させることです。AIの提案をベースに議論することで、より具体的でテストしやすい、質の高い受け入れ基準を効率的に作成できます。

4. 仕様書レビューに使えるプロンプト例(再利用可能)

最後に、仕様書をレビューしたり、内容を整理したりする際に役立つ、再利用可能なAIへのプロンプト(指示文)の例をいくつかご紹介します。これらのプロンプトは、ConfluenceやJiraのAIアシスト機能でそのまま使えます。

- 要点を素早く把握したい時

この仕様書の要点を、重要なものから3つに絞って箇条書きで要約してください。- やるべきことを洗い出したい時

このページの内容から、今後発生するであろうタスクをすべてリストアップしてください。- ユーザー視点での価値を考えたい時

上記の内容を元に、ペルソナ(ターゲットユーザー)を「初めてこのサービスを使うECサイトの店長」として、ユーザーストーリーを作成してください。- テストの観点を広げたい時

この機能仕様について、テストで確認すべきエッジケース(稀なケースや境界値)を洗い出してください。- 仕様の曖昧さをなくしたい時

この仕様書を読んで、不明瞭な点や、開発者が疑問に思う可能性のある箇所を指摘してください。

AIへの指示は、具体的であればあるほど、より的確な答えが返ってきます。「もっと良くして」のような曖昧な指示ではなく、「専門用語を簡単な言葉で説明して」「手順をステップバイステップ形式で書き出して」のように、期待するアウトプットの形式を明確に伝えることがポイントです。 AIの提案をあくまで下書きとして扱い、人間が最終的な判断と修正を加えることで、AIアシストの効果を最大限に引き出すことができるでしょう。

まとめ

JiraとConfluenceに搭載されたAtlassian Intelligenceは、複雑で時間のかかる仕様書の読解、整理、そしてタスク化という一連のプロセスを劇的に変革する力を持っています。 今回ご紹介したように、AIアシストは単なる文章作成ツールではなく、ビジネス担当者と開発チームの間のコミュニケーションを円滑にし、共通理解を促進するための強力なパートナーです。

- 仕様書の自動要約で、情報把握の時間を短縮する。

- 要件をユーザーストーリーに変換し、開発の目的を明確にする。

- 受け入れ基準を自動生成し、品質の基準を統一する。

これらの機能を活用することで、プロジェクトの初期段階における認識のズレを減らし、手戻りのリスクを低減させることができます。2025年現在、これらのAI機能は日々進化を続けており、今後さらに多くの業務をサポートすることが期待されます。 皆さんのプロジェクトでもAIアシストを積極的に活用し、人とAIが協働することで、プロジェクトをよりスムーズに、そして確実に成功へと導いてください。