生成AI活用の成否を分ける「共通言語」の作り方 なぜ社内辞書とスタイルガイドが重要なのか?

生成AIの導入が多くの企業で進む中、「期待したほど精度が上がらない」「部署によってAIの回答品質がバラバラ」といった課題に直面するケースが増えています。その原因の多くは、AIへの指示(プロンプト)が曖昧であること、そして社内で言葉の使い方が統一されていないことにあります。本記事では、生成AIを組織全体で効果的に活用するための土台となる「共通語彙の辞書」と「スタイルガイド」の重要性から、具体的な作成・運用ステップ、そして導入時の注意点までを、初心者にも分かりやすく解説します。

なぜ「共通の言葉遣い」が重要なのか?

社内で生成AIを活用する際に、まず「共通語彙(辞書)」を整備することは非常に重要です。 [1] その理由は、同じ意味を持つ言葉が部署や担当者によってバラバラに使われていると、人間同士はもちろん、AIとのコミュニケーションにも齟齬(そご)が生じるためです。 [1] 例えば、ある部署では「データベース」と呼ぶものを、別の部署では「DB」と略していたり、文書の前半では「ユーザー」と書いていたのに後半では「ユーザ」になっていたりする状況を想像してみてください。 [1] このような用語の不統一は、読み手を混乱させるだけでなく、企業のプロフェッショナルなイメージを損なう可能性もあります。 [1]

社内の用語が統一されていないと、読み手は「これは何か違うものを指しているのだろうか?」と誤解しかねません。 [2] さらに、文書の検索性が低下したり、内容そのものの信頼性が損なわれたりするリスクもあります。 [2] 生成AIは、人間からの指示(プロンプト)に応じて出力を変えるため、共通の語彙や表現のルールがなければ、AIが生み出す文章にもブレが生じやすくなり、一貫性のない結果になってしまいます。 [1] この問題を解決し、誰が使っても安定した品質の出力をAIから得るために、社内で統一された言葉遣いを「辞書」として定めておくことが不可欠なのです。 [1]

「用語辞書」がもたらすメリットと作り方

「社内用語辞書」とは、企業内で日常的に使用する専門用語、製品名、略語の正式名称、そして使用を避けるべき「禁止語」などを一覧にまとめたリストのことです。 [3] これを整備する最大の目的は、社内外のコミュニケーションにおいて言葉の定義を統一し、誤解を防ぐことにあります。

社内に標準となる用語集があれば、社員は文書を作成する際にいつでもその“スタンダード”を参照できます。 [1] 特に、新入社員や中途採用者にとっては、社内特有の言葉に戸惑うことなく、スムーズに業務知識を習得する助けとなります。 [1] 例えば、正式名称が長いサービス名は、略称と正式名称をセットで登録し、「文章中で最初に出てくるときは正式名称を使い、以降は略称で良い」といったルールも辞書に含めておくと親切です。

禁止語の管理でリスクを回避

用語辞書には、使って良い言葉だけでなく、「使ってはいけない言葉(禁止語)」のリストも含めることが極めて重要です。 [3] 例えば、法律や企業のブランド方針上、使用が禁じられている表現や、誤解を招きやすい曖昧な言葉などがこれにあたります。 [3] 事前に「企業ごとのルールに基づく禁止語リスト」を作成し、広告であれば誇大広告と見なされる表現を排除したり、契約書であれば多義的な解釈が可能な表現を避けたりするなど、分野ごとに不適切な表現を洗い出しておくことが大切です。 [3] このように用語辞書を整備し活用することで、文章中の表記ゆれが減り、生成AIの出力も安定します。 [4] AIにこの社内辞書を参照させることで、専門用語の誤訳や誤用が減り、一貫した質の高いコンテンツを効率的に生成できるようになるのです。 [4] 禁止語の徹底は、単なるミス防止に留まらず、企業の信頼性やブランド価値を守るための重要なリスク管理策と言えるでしょう。 [3]

文章の品質を揃える「スタイルガイド」の役割

用語辞書が「単語」のルールブックだとすれば、「スタイルガイド」は「文章全体の書き方」に関するルールブックです。 [5] スタイルガイドとは、文章作成やコンテンツ制作における表現のルールを定めた文書のことで、これがあることで、社内の誰が文章を書いても口調(トーン)や書式が統一されるようになります。 [5]

例えば、以下のような項目を定めます。

- 文体:「です・ます調(敬体)」で書くか、「だ・である調(常体)」で書くかを統一します。 [1]

- 敬語の使い方:社外向けの文章ではどのレベルの敬語を使うかを定めます。

- トーン(口調):フォーマルで堅実な印象を与えるか、カジュアルで親しみやすい印象を与えるかを決めます。 [1]

- 表記ルール:数字や日付の書き方(例:西暦か和暦か)、英数字と日本語の間にスペースを入れるか否かなど、細かな書式を統一します。 [1]

スタイルガイドがあることのメリットは絶大です。表現に一貫性が保たれるため、読み手にとって非常に分かりやすいコンテンツになります。 [5] 複数の担当者が関わるプロジェクトでも、ガイドがあれば「誰が書いてもブレない」という安心感が生まれ、企業としての一貫したメッセージを顧客に届けることができます。 [5] これはブランドイメージの向上に直結し、顧客からの信頼感を高める効果も期待できます。 [5] また、書き手が毎回表現方法に迷う時間が削減されるため、コンテンツ制作の効率も大幅に向上します。 [4] 新人社員でも、ガイドラインを参照すれば「どのように書けば良いか」が明確になり、ベテラン社員の文章に早く近づくことができるでしょう。 [6]

社内辞書とスタイルガイドを整備する5つのステップ

それでは、実際に社内辞書とスタイルガイドを整備するための具体的な手順を5つのステップに分けて見ていきましょう。

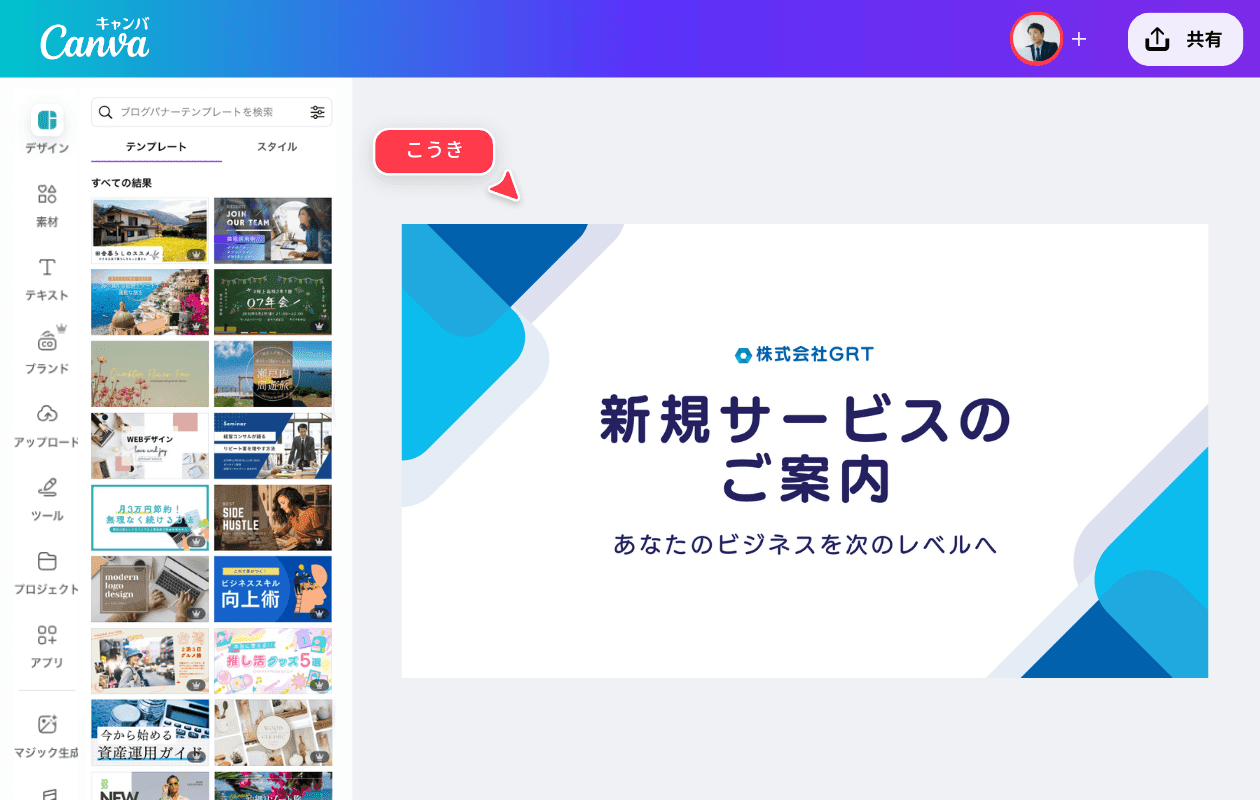

- 【STEP1】現状の言葉遣いを洗い出す

まずは、社内に既に存在する企画書、マニュアル、報告書などから、実際に使われている用語や表現を収集します。 [1] この作業は、ChatGPTのような生成AIを活用すると大幅に効率化できます。 [1] 例えば、AIに「この文書から専門用語をリストアップし、推奨される表記、不適切な表記、そしてその意味をまとめた表を作成してください」と指示するだけで、社内に潜む「表記ゆれ」を簡単に見つけ出すことができます。 [1] - 【STEP2】用語辞書を作成する

洗い出した用語リストを元に、「推奨する正式名称・表記」「使用を避けるべき俗称・略語」「用語の簡単な説明」をセットにして整理します。 [1] 例えば、「DB」という略語に対しては、推奨表記を「データベース」とし、不適切な表記として「DB(全角)」や「データーベース(誤記)」などを挙げます。 [1] また、法務部門やコンプライアンス部門と連携し、差別的な表現や誤解を招くマーケティング用語などを「禁止語リスト」として追加することも忘れてはいけません。 [3] - 【STEP3】スタイルガイドの草案を作成する

スタイルガイドは決めるべき項目が多岐にわたるため、関係者と協力して草案を作成します。 [6] まず、その文章が「誰に」「何を伝える」ものなのかを明確にし、それに合ったトーンや言葉遣いを定義します。 [6] 次に、句読点の打ち方、箇条書きの書式、数字の表記といった、より具体的な文法・表記ルールを定めていきます。 [4] この際、文化庁が公開している「公用文作成の考え方」などを参考にすると、質の高いガイドを効率的に作成できます。 [4] - 【STEP4】関係部署でレビューと承認を得る

作成した辞書とスタイルガイドの草案を、実際に文書を作成する現場のスタッフや、広報、法務といった関連部署に回覧し、フィードバックを求めます。 [4] 特に、企業のブランドイメージを管理するマーケティング担当者の意見は重要です。 [4] 各所からの意見を反映して内容を修正した後、正式な社内ルールとして承認を得ます。 - 【STEP5】全社に周知し、教育を行う

完成した辞書とスタイルガイドは、社内ポータルサイトや共有フォルダなど、全社員がいつでも簡単にアクセスできる場所に保管します。 [6] そして、ただ保管するだけでなく、全社に向けてその目的と使い方を丁寧に説明する機会を設けることが重要です。 [1] 新人研修のカリキュラムに組み込んだり、生成AIの利用研修とセットでレクチャーしたりすることで、現場への定着がスムーズに進みます。 [1]

作ったルールを形骸化させないための運用・更新体制

辞書とスタイルガイドは、一度作ったら終わりではありません。ビジネス環境の変化に合わせて継続的に見直し、更新していくことが最も重要です。

運用体制の構築

- 管理責任者の明確化: ガイドラインの問い合わせ窓口や改定の責任者を決めます。 [7] 通常は、作成を主導した情報システム部や広報部などが担当します。 [8]

- 定期的な見直し: 新しいサービスや技術が登場するのに合わせ、少なくとも年に一度は内容を総点検する機会を設けます。 [6]

- 変更履歴の記録: いつ、誰が、なぜルールを変更したのかが後から追跡できるように、「改定履歴」を必ず記録しておきます。 [6]

- 周知の徹底: ガイドが更新されたら、メールや社内チャットツールで全社員に通知し、常に最新版を参照するように促します。 [6]

大切なのは、これらのルールを「みんなで育てていく」という文化を醸成することです。 [1] 現場からの「この用語も追加してほしい」「このルールは分かりにくい」といった声を積極的に吸い上げ、ガイドをより実践的なものへと進化させていきましょう。 [1]

企業の成功事例に学ぶ

共通語彙の辞書とスタイルガイドは、すでに多くの企業で導入され、ドキュメント品質の向上やAI活用の基盤として成果を上げています。

ある製造業では、複数の部署が共同で製品マニュアルを作成していましたが、用語集とスタイルガイドを整備したことで、用語の不統一による修正作業が大幅に減り、プロジェクト全体のコスト削減に成功しました。実際に、翻訳業界のある調査では、「翻訳プロジェクト全体のコストの約15%は、用語の不統一が原因で発生する手直し作業によるものだ」と報告されています。 [4] これは、明確な指針を最初に定めることで、いかに無駄な作業を減らせるかを示しています。 [4]

また、あるIT企業では、社内FAQ(よくある質問)システムにChatGPTを導入する際、自社独自の専門用語辞書をAIに学習させました。その結果、AIが生成する回答から社内用語のズレがなくなり、回答内容を人間がチェックする工数が劇的に減少したといいます。

さらに、国内の大手小売業では、顧客対応用のチャットボットに自社のサービス名や敬語に関するルールを学習させ、常に統一されたブランドイメージで顧客に応対できるようにした事例もあります。顧客満足度調査では、「迅速で一貫性のある回答」が高く評価される傾向にあり、この「一貫性」を支えているのが、まさに企業ごとのスタイルガイドと用語辞書なのです。 [9]

導入時に押さえておきたい注意点

最後に、社内で辞書・スタイルガイドを導入し、生成AIの活用を安全に進めるための注意点をまとめます。

- スモールスタートを心掛ける: 最初から完璧なルールブックを目指すのではなく、まずは特定の部署や小さなプロジェクトから試験的に導入しましょう。 [1] 実践の中で見えてきた課題を反映させながら、徐々に内容を充実させていく方が現実的です。

- セキュリティとコンプライアンスを徹底する: 生成AIの利用には、情報漏洩のリスクが伴います。 [10] 「社外秘の情報や個人情報をプロンプトに入力しない」といった明確なルールを定め、全社員に徹底してください。 [10] また、AIの出力は必ずしも正確とは限りません。 [10] AIが生成した内容は、必ず人間が最終的に事実確認(ファクトチェック)を行う運用フローを義務付けることが不可欠です。 [10]

- 利用目的と範囲を明確にする: 社内で生成AIを「何の業務に」「どこまで使うか」を事前に定義し、ガイドラインとして明文化しましょう。 [11] 例えば、「メール文面の草案作成には利用して良いが、最終的な契約書の作成には使用しない」といった線引きをすることが重要です。 [11]

- 継続的なメンテナンス体制を築く: ビジネスの変化に合わせて、辞書やガイドも定期的に更新が必要です。 [9] 担当者が異動しても運用が滞らないよう、更新手順を文書化し、引き継ぎの仕組みを整えておきましょう。

まとめ

共通語彙の辞書とスタイルガイドは、専門家ではない一般の社員が生成AIを業務で活用する際の「羅針盤」となるものです。これらをしっかりと整備することで、AIへの指示やAIからの出力が社内基準に沿ったブレの少ないものとなり、内容の正確性と統一感が飛躍的に向上します。その結果、ドキュメントの品質向上、業務効率化、さらには企業全体のブランドイメージの維持・向上にも繋がります。 [5, 4]

導入にあたっては、丁寧なルール設計と全社への周知徹底が求められますが、一度この仕組みを築けば、新入社員からベテランまで、誰もが安心してAIを使いこなし、その恩恵を最大限に引き出すことができるようになります。 [10] まずは小さな一歩から、あなたの会社でも「共通言語」づくりを始め、安全で生産性の高いAI活用への土台を築いてみてはいかがでしょうか。