【稟議書作成を95%効率化】生成AIで爆速ドラフト!承認される書き方のコツを徹底解説

「稟議書の作成に毎回時間がかかってしまう」「もっと効率的に、かつ承認されやすい稟議書を書きたい」多くのビジネスパーソンが抱えるこの悩み、実は生成AI(ジェネレーティブAI)を活用することで劇的に解決できるかもしれません。生成AIとは、文章や画像などをゼロから作り出すことができる人工知能のことです。

この記事では、稟議書の基礎知識から、生成AIを使って作成時間を最大95%も削減し、品質も向上させる具体的な方法まで、初心者の方にも分かりやすく徹底解説します。国内企業の成功事例や、導入する上での注意点も網羅していますので、ぜひ最後までご覧ください。

稟議書とは?基本の目的と構成

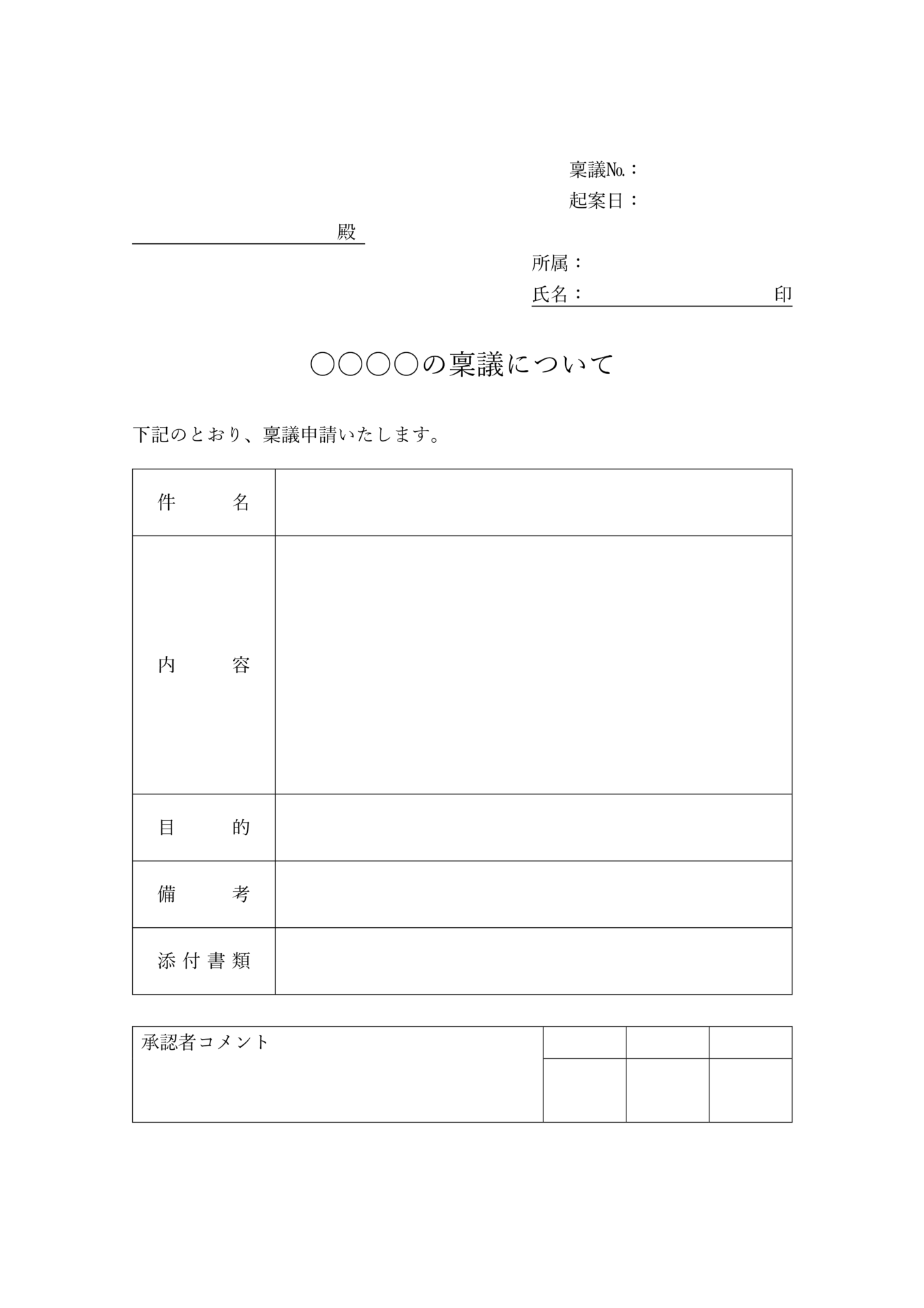

まず、基本からおさらいしましょう。「稟議書(りんぎしょ)」とは、担当者一人の権限では決定できない事柄について、関係部署や上司に文書を回覧し、承認を求めるための社内文書です。 [1] 会議を開くことなく、複数の関係者から合意を取り付けるための重要なツールであり、稟議書を回して承認を得ることを「稟議にかける」と言います。 [2, 1]

一般的な稟議書には、以下のような項目が含まれています。会社のルールによってフォーマットは異なりますが、本質的な要素は共通しています。

- 件名:提案内容がひと目で分かるように、簡潔に記載します。「〇〇部の新規ソフトウェア導入について」のように、何に関する稟議か明確にしましょう。 [3]

- 目的・背景・理由:なぜこの提案が必要なのか、その背景と理由を説明します。現状の課題、この提案によって得られるメリット(期待効果)などを具体的に記述します。 [3]

- 申請内容の詳細:「何を」「どのように」実施したいのかを具体的に書きます。物品購入であれば品名・数量・金額、新規プロジェクトであればスケジュールや体制などを、5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を意識して明確にします。 [3, 4]

- 期待される効果:提案を実行することで、どのような良い結果が見込めるかを記述します。「年間〇時間の作業時間を削減」「売上〇%向上見込み」など、可能な限り具体的な数字で示すと説得力が増します。 [3, 11]

- 添付書類:根拠となる見積書、契約書案、調査データなどがあれば添付します。 [3]

- 承認欄:承認ルートに沿って、各承認者が署名や捺印をする欄です。 [3]

稟議書で最も大切なのは、「意思決定に必要な情報を、承認者(読み手)に分かりやすく伝えること」です。 [1, 1] しかし、この作成業務には多くの課題が潜んでいます。

稟議書作成のよくある課題:なぜ時間はかかるのか?

従来の稟議書作成は、多くの企業で「属人化」と「非効率」という大きな課題を抱えています。属人化とは、特定の人のスキルや経験に業務の質が依存してしまう状態のことです。

稟議書作成に慣れていない人は、ゼロから文章を考えるのに多大な時間がかかり、内容にも抜け漏れが出がちです。 [13] 逆に、経験豊富な担当者に作成業務が集中し、その人が不在だと業務が滞ってしまうリスクもあります。多くの職場で、「過去の似たような稟議書を探すのに時間がかかる」「毎回ゼロから文章を考えている」といった非効率が発生しています。 [14]

こうした状況は、単に時間がかかるだけでなく、以下のような問題を引き起こします。

- 品質のばらつき:作成者によって文章の説得力に差が出てしまい、承認プロセスのスピードに影響します。 [14]

- 手戻りの発生:情報の漏れや誤字脱字があると、承認者から差し戻され、修正と再申請に余計な手間がかかります。

- 意思決定の遅延:稟議書の作成・承認に時間がかかることで、ビジネスチャンスを逃すなど、企業全体の競争力低下につながる恐れもあります。 [14]

これらの課題を解決する切り札として、今まさに注目されているのが、生成AIによる稟議書ドラフトの自動作成なのです。 [15, 15]

AIによる“先回りドラフト作成”の仕組み

生成AIを活用すると、まるで優秀なアシスタントが稟議書の「たたき台」を先回りして作ってくれるような体験が可能になります。 [15] その仕組みは、主にAIが持つ「学習能力」と「文章生成能力」に基づいています。

過去のデータから最適な文章を自動生成

AIは、社内に蓄積された過去の稟議書データや、標準的なテンプレートを事前に学習します。 [21] そして、新しく作成したい案件の要点(例えば「購入したいもの」「金額」「目的」など)を入力すると、AIが過去の類似案件の稟වල書と比較し、変更点(差分)を反映させたドラフトを自動で生成してくれるのです。 [22]

例えば、過去に「Aシステム導入(100万円)で年間100時間削減」という稟議書があったとします。今回、「Bシステム導入(80万円)で年間120時間削減」という稟議を起こしたい場合、AIは金額や効果の数字、システム名といった変わる部分だけを的確に差し替え、適切な文章のドラフトを作成します。

実際に、みずほ銀行では、営業担当者が記録した顧客情報や財務データをAIに読み込ませることで、過去の事例や法令を学習したAIが適切な稟議書ドラフトを自動生成し、作成時間を従来の1~2時間から約10分へと、実に92%も短縮したと報告されています。 [22]

ドラフト自動作成がもたらす3つのメリット

- 圧倒的な時間短縮と業務効率化:みずほ銀行の例のように、作成時間が数十分の一になることも珍しくありません。 [22] 宮崎銀行では、融資稟議書の作成が40分からわずか2~3分になった(約95%削減)という驚くべき成果も出ています。 [16] これにより、担当者は企画立案や顧客対応といった、より付加価値の高い業務に集中できます。 [23]

- 内容の標準化と品質向上:AIがフォーマットに沿って作成するため、誰が使っても一定レベルの品質が保たれた稟議書が出来上がります。 [17] 誤字脱字や重要項目の記載漏れといったヒューマンエラーも大幅に削減できます。 [17] 横浜銀行の事例では、AIが「担当者が聞き忘れがちな項目」をチェックしてくれるため、より正確な情報に基づいた意思決定が可能になったといいます。 [17]

- コスト削減と意思決定の高速化:業務時間の削減は、人件費というコストの削減に直結します。横浜銀行では、行員1人あたり月8時間、組織全体で年間19,500時間もの時間削減が見込まれています。 [17] また、稟議プロセス全体がスピードアップすることで、ビジネスチャンスを逃さず、迅速に施策を実行できるようになります。

稟議書作成に使える代表的なAIツールと活用例

現在、稟議書作成に活用できるAIツールは数多く存在します。ここでは代表的なものをいくつかご紹介します。

- ChatGPT(チャットGPT):OpenAI社が開発した、世界で最も有名な対話型AIです。 [31] 高度な日本語能力を持ち、簡単な指示(プロンプト)を与えるだけで、稟議書をはじめとする多様なビジネス文書のドラフトを瞬時に作成できます。 [32]

- Notion AI(ノーションAI):ドキュメント管理ツール「Notion」に搭載されたAI機能です。箇条書きで書いた要点を、AIが稟議書のフォーマットに整えてくれるなど、情報整理から文書作成までをシームレスに行えます。 [33, 34]

- 国内企業向けAIサービス:セキュリティを特に重視する場合、Microsoftの「Azure OpenAI Service」や日本IBMの「watsonx」といった、企業向けの閉鎖的な環境で利用できるAIサービスが選択肢となります。 [22, 18] これらのサービスは、自社の機密情報を外部に送信することなく、安全にAIを活用できるのが大きなメリットです。宮崎銀行や横浜銀行の事例でも、こうしたセキュアな環境が利用されています。 [16, 18]

ChatGPTを使った3ステップ・ドラフト作成術

ここでは、最も手軽に始められるChatGPTを使った稟議書作成の具体的な手順をご紹介します。

- 下準備(情報の整理):まず、稟議書に盛り込むべき情報を箇条書きで整理します。「目的」「申請内容(品名、金額など)」「期待される効果」といった必須項目を洗い出しておきましょう。 [37]

- AIへの指示(プロンプト入力):ChatGPTに、どのような稟議書を作成してほしいか具体的に指示します。ここでのポイントは、「役割」「前提条件」「具体的な依頼内容」を明確に伝えることです。 [38]

【プロンプト入力例】 あなたは、大手商社で数々の難しい稟議を通してきた伝説のビジネスパーソンです。 以下の要点に基づき、営業部長向けの説得力のある稟議書を作成してください。 # 稟議書の要点 ・申請内容:新型ノートPC(製品名XXX)の購入 ・数量:5台 ・合計金額:800,000円 ・目的:営業部門のPC性能不足による業務効率の低下を改善するため ・背景:現在のPCは5年前に導入したもので、動作が遅く頻繁にフリーズする。特にオンライン商談中に資料共有がもたつき、顧客からの印象も悪い。 ・期待効果:PC性能向上により、資料作成時間が一人あたり月5時間削減(部署全体で25時間/月)。商談の質も向上し、成約率3%アップを見込む。 ・決裁者:営業部長 - レビューと調整:AIが数秒で出力したドラフトを確認します。事実関係に誤りがないか、数字は正しいか、社内用語は適切かなどを人間が必ずチェックし、修正します。 [40] AIは時として事実ではない情報をそれらしく生成する「ハルシネーション(幻覚)」を起こすことがあるため、この最終確認は非常に重要です。 [15]

この手順を踏むことで、従来30分~1時間かかっていた作業が、わずか5分程度で完了することも可能です。 [41] AIにたたき台を「先回り作成」させ、人間はより重要な最終確認と仕上げに集中する、これが新しい時代の働き方です。

【最重要】承認者ごとに響く!プロンプト調整のコツ

稟議書は、承認されなければ意味がありません。そして、承認者(決裁者)は、その役職によって関心事や重視するポイントが異なります。 [42, 42] AIでドラフトを作る際も、誰の承認を得るための文書なのかを意識することが、承認率を格段に上げる秘訣です。

承認者の役職別・関心事マトリクス

| 役職 | 主な関心事 | アピールすべきポイント |

|---|---|---|

| 課長クラス(現場管理者) | 現場業務への影響、実現可能性、部下の負担 [44, 45] | 「現場の作業が楽になる」「すぐに効果が出る」といった即効性と具体性 |

| 部長クラス(部門責任者) | 部門の予算、目標達成への貢献度、他部署との連携 [46, 47] | 費用対効果、部門のKPI(重要業績評価指標)への貢献、予算内で実行可能であること |

| 経営層(役員・社長) | 全社的な利益、中長期的な経営戦略との整合性、投資対効果(ROI) [48, 49] | 会社のビジョンへの合致、将来の競争優位性、投資回収の見込み |

例えば、経営層向けの稟議書であれば、プロンプトに「決裁者:社長。この提案が、我が社の中期経営計画『VISION 2030』にどう貢献するかという視点を盛り込んでください」といった一文を加えるだけで、AIが生成する文章のトーンや切り口が大きく変わります。 [50] このように、承認者の視点をAIに教え込む「プロンプトエンジニアリング」の工夫が、実践的なAI活用の鍵となります。

導入前に必ず確認!AI活用の注意点とリスク対策

非常に便利な生成AIですが、業務で利用する際にはいくつか注意すべき点があります。安全に活用するために、以下の3つのポイントを必ず押さえておきましょう。

- 人間による最終チェックの徹底:前述の通り、AIは誤った情報を生成することがあります。 [15] AIが作成したドラフトは、あくまで「下書き」と捉え、内容の正当性や表現の適切性は、必ず人間が責任をもって確認・修正するルールを徹底しましょう。 [40, 56]

- 機密情報の取り扱いに注意:ChatGPTのような外部のAIサービスに、社外秘の情報や個人情報を直接入力してはいけません。 [57] 入力したデータがAIの学習に使われ、情報漏洩につながるリスクがあるためです。 [57] 機密情報を扱う場合は、入力前に情報を匿名化するか、企業向けのセキュアなAIサービス(Azure OpenAI Serviceなど)を利用しましょう。 [58, 59]

- 社内ガイドラインの整備:全社的にAI活用を進めるにあたり、「どのような情報を入力してはいけないか」「AIの生成物をどのように扱うか」といった明確なガイドラインを作成し、全従業員に周知することが不可欠です。 [62, 63] これにより、セキュリティリスクを管理し、社員が安心してAIを使える環境を整えることができます。 [65]

まとめ:生成AIで稟議書作成を次のレベルへ

本記事で解説してきたように、生成AIを活用した稟議書作成は、もはや未来の話ではなく、多くの企業で成果を上げ始めている現実的なソリューションです。 [17, 16]

時間のかかる稟議書作成業務から解放されることで、社員はより創造的で付加価値の高い仕事に時間を使えるようになり、組織全体の生産性は飛躍的に向上します。 [17] また、個人のスキルへの依存から脱却し、組織として安定して質の高いアウトプットを出せるようになることも大きなメリットです。

もちろん、AIは万能ではありません。人間による最終チェックや、セキュリティへの配慮といった基本を守ることが、その価値を最大限に引き出すための条件です。 [40, 58] これらのポイントを押さえれば、AIは間違いなくあなたの仕事を助ける強力なパートナーとなるでしょう。

この機会に、稟議書作成のプロセスにAIを取り入れ、業務効率化と意思決定のスピードアップを実現してみてはいかがでしょうか。