【2025年最新】生成AIで採用はこう変わる!求人票の自動生成から面接質問の抽出まで徹底解説

2025年、生成AIはビジネスのあらゆる場面で活用が広がり、特に「採用」の領域で大きな変革をもたらしています。 [19, 20] これまで人事担当者が多くの時間を費やしてきた求人票(Job Description、以下JD)の作成や、面接で候補者にするべき質問の考案といった業務が、AIによって自動化され始めているのです。本記事では、この最新トレンドについて、AIに詳しくないビジネスパーソンの方にも分かりやすく、専門用語を噛み砕きながら解説していきます。

具体的には、JD作成の効率を上げるための「粒度の統一」という考え方から、ChatGPTなどのAIを使ったJD自動生成、さらにはそのJDを基にした面接質問の自動抽出まで、一連の流れを追っていきます。AIがもたらすメリットだけでなく、注意すべき「バイアス(偏り)」の問題や、公平な採用を担保するための具体的なチェック方法、そして予算が限られる中小企業でも実践できる導入ステップまで、幅広くカバーします。この記事を読めば、AI時代の新しい採用活動の全体像が掴めるはずです。

JD(求人票)の「粒度の統一」とは?なぜ重要か

AIを活用した採用活動を始める前に、まず理解しておきたいのが「JDの粒度の統一」という考え方です。少し難しく聞こえるかもしれませんが、「求人票に書く情報の詳しさや具体性のレベルを、社内で揃えましょう」ということです。

例えば、同じ営業職の募集でも、「法人営業を担当」とだけ書かれたJDと、「中小企業向けクラウドサービスの新規開拓営業。月間10件の新規契約を目標とし、顧客への提案からクロージングまでを担当」と書かれたJDでは、応募者が受け取る情報の量が全く違います。前者が「粒度が粗い」、後者が「粒度が細かい」状態です。粒度がバラバラだと、応募者は仕事内容を正確にイメージできず、企業側も求める人材とのミスマッチが起きやすくなります。

では、なぜ粒度を統一することが重要なのでしょうか。理由は大きく3つあります。

- 応募者への公平な情報提供:すべての求人で情報の詳しさが同じレベルであれば、応募者は各ポジションを公平に比較検討できます。「この求人は情報が少なくて不安」「あちらの求人は要件が厳しすぎて応募しづらい」といった不公平感をなくせます。

- ミスマッチの防止と採用効率の向上:求めるスキルや成果目標が具体的に示されていると、それに見合った候補者が応募してくれる可能性が高まります。逆に、曖昧なJDには多くの応募が殺到し、選考に余計な時間がかかってしまいます。適切な粒度に揃えることで、採用の質と効率が向上します。

- AI活用の効果を最大化するため:AIにJD作成や面接質問の抽出を任せる際、インプットとなる情報の質が結果を大きく左右します。社内でJDのテンプレートやガイドラインを定め、「この項目は必ず書く」「成果目標は数値で示す」といったルールを決めておくことで、AIは安定して質の高いアウトプットを生成できるようになります。

このように、JDの粒度を統一することは、人間が行う採用活動の質を高めるだけでなく、AIという強力なツールを使いこなすための重要な土台となるのです。

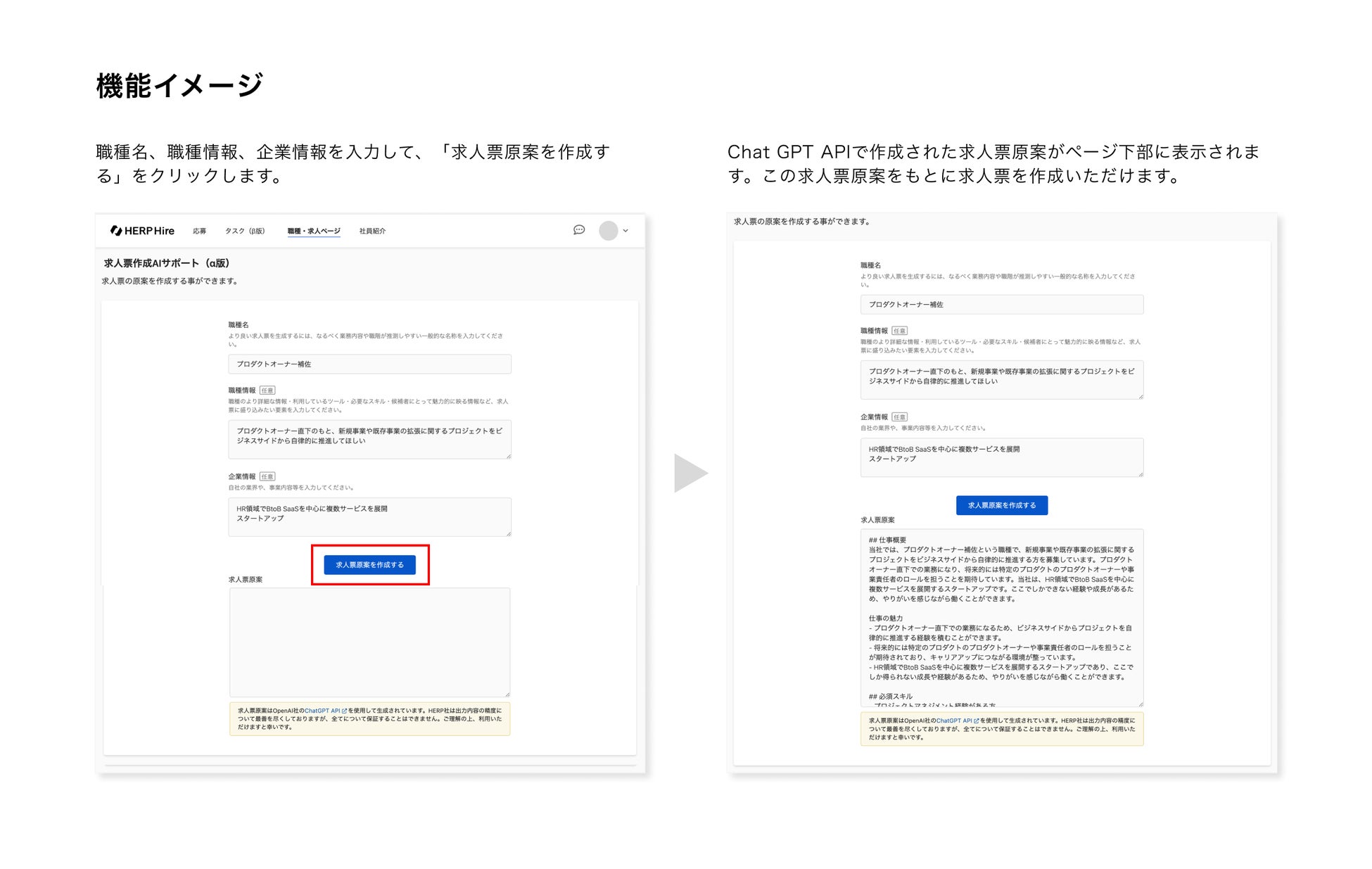

JDを自動生成する最新AI技術・サービス

JDの基準が定まったら、いよいよAIの出番です。近年、ChatGPTに代表される生成AIの進化は目覚ましく、求人票の作成業務を劇的に効率化しています。 [9] これまで数時間かかっていたドラフト作成が、AIを使えばわずか数分で完了するケースも珍しくありません。 [9] 時間短縮以外にも、AIによるJD自動生成には多くのメリットがあります。

高度化する「求人票自動作成AI」の実力

最新のAIは、単に文章を生成するだけでなく、より高品質で魅力的なJDを作成するための機能を備えています。

- 圧倒的な時間短縮:必要最低限の情報を入力するだけで、AIが瞬時に求人情報のタイトルや仕事内容、おすすめポイントなどを自動生成します。 [9, 16] これにより、担当者はゼロから文章を考える負担から解放され、より戦略的な業務に時間を割けるようになります。

- 内容の網羅性と品質の安定:AIは膨大な求人データを学習しているため、職務に必要なスキルや経験といった要素を漏れなく盛り込むことができます。担当者による品質のバラつきがなくなり、常に一定レベルの求人票を作成できるため、企業のブランドイメージ向上にも繋がります。 [16]

- 魅力的な表現の提案:「自社では思いつかないような表現や切り口を取り入れやすく、競合との差別化に役立つ」という声もあります。 [16] AIが持つ豊富な語彙や表現パターンを活用することで、候補者の心に響く、より魅力的なJDを作成できます。

国内外の主要サービス例

現在、多くの企業がJD自動生成ツールを提供しています。国内外の代表的なサービスをいくつかご紹介します。

| サービス名 | 提供企業 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| HRMOS(ハーモス)採用 | ビズリーチ | 採用管理システムの一部として「求人自動作成機能」を提供。キーワード入力だけで高精度な求人原稿を作成できます。 [24, 30] |

| ごんた | トラコム株式会社 | 求人原稿に特化した無料AIツール。各求人サイトの掲載規定に合った文章を自動生成し、媒体ごとの調整の手間を省きます。 [24] |

| ANDASU(アンダス) | マルジュ社 | AIライティングサポートツール。求人タイトルや仕事内容などを一括自動生成し、既存原稿のリライトも可能です。 [2, 9, 16] |

| GoHire (海外) | GoHire | 香港の求人プラットフォーム。JD自動生成に加え、後述する「面接質問生成器」も備えています。 |

これらのツールを活用することで、専門知識がない担当者でも、簡単かつ迅速に質の高い求人票を作成できます。 [9] ただし、AIが生成した文章をそのまま使うのではなく、必ず人間の目で最終チェックを行い、自社の状況に合わせて修正することが重要です。

JDから面接質問を自動抽出する仕組みとメリット

質の高いJDが完成したら、次は面接の準備です。従来、面接官はJDと応募者の履歴書を突き合わせながら、一人ひとりに合わせた質問を考える必要があり、大きな負担となっていました。しかし、このプロセスにもAI活用の波が押し寄せています。

作成したJDや候補者の情報をAIに入力すると、そのポジションの採用要件に最適な面接質問のリストを自動で生成してくれるのです。 [7, 11] 最新のAIツールでは、単に質問をリストアップするだけでなく、以下のような情報も合わせて提供してくれます。

- 質問の意図:「なぜこの質問をするのか」「この質問で候補者の何を評価したいのか」といった背景を解説してくれます。これにより、面接官は質問の目的を理解した上で面接に臨むことができます。

- 評価基準(スコアリング表):質問に対する回答をどう評価すべきか、具体的な基準を提示します。「このレベルの回答なら5点、この回答なら3点」といった採点基準が明確になるため、面接官による評価のブレを防ぎ、公平性を担保できます。 [13]

- 候補者ごとの深掘り質問:応募者の履歴書や職務経歴書の内容を読み込み、「〇〇というご経験について、もう少し詳しく教えてください」といった、個人に最適化された追加質問を提案します。 [13, 35]

このようなAIによる面接質問の自動生成は、採用活動に多くのメリットをもたらします。

- 面接官の準備時間の大幅な削減:ゼロから質問を考える手間が省け、候補者の情報をじっくり読み込むなど、より本質的な準備に時間を充てられます。 [35]

- 面接の質の向上と標準化:どの面接官が担当しても、一定水準の的確な質問ができるようになります。 [35] これにより、面接官の経験値による評価のバラつきをなくし、採用のミスマッチを減らす効果が期待できます。

- 候補者体験の向上:自分の経歴やスキルに沿った的確な質問をされることで、候補者は「自分のことをしっかり見てくれている」と感じ、企業への信頼感や入社意欲が高まります。

JD作成から面接準備までをAIで一気通貫にサポートすることで、人事担当者は「候補者を見極める」という最も重要な業務に集中できるようになるのです。

自動生成された面接質問が有効な理由とその限界

AIが生成した面接質問は非常に便利ですが、万能ではありません。その有効性と限界を正しく理解し、賢く活用することが重要です。

有効である理由

AIによる質問生成が有効なのは、そのプロセスが論理に基づいているためです。採用要件が詰まったJDと候補者の経歴という客観的なデータから、「確認すべきこと」を体系的に導き出します。これにより、面接の構造化(誰に対しても同じ基準で質問・評価を行うこと)が容易になり、勘や経験に頼った属人的な面接から脱却できます。また、AIは人間では思いつかないような多角的な質問を提案することもあり、候補者の潜在能力を引き出すきっかけにもなり得ます。

限界と注意すべきポイント

一方で、AIには限界もあります。最も大きな限界は、文脈や感情の理解ができないことです。候補者の表情や声のトーンから「もっと深掘りした方がよさそうだ」と判断したり、予期せぬ回答に対して臨機応変に質問を切り替えたりすることは、人間にしかできません。AIが生成するのはあくまで「質問のリスト」であり、実際の対話は面接官のコミュニケーション能力にかかっています。

また、AIの出力が常に完璧とは限りません。時には的外れな質問や、自社の価値観とは合わない質問が含まれている可能性もあります。そのため、AIが生成したリストを鵜呑みにせず、「この質問は本当に必要か」「自社として聞きたいことは何か」という視点で人間がレビューし、取捨選択するプロセスが不可欠です。AIは優秀なアシスタントですが、最終的な意思決定は人間が責任を持って行うべきである、ということを忘れてはなりません。

採用AI活用時のバイアス回避チェックポイントとその重要性

AIを採用プロセスに導入する上で、最も慎重になるべき課題が「バイアス(偏りや偏見)」の問題です。 [17] AIは学習したデータに基づいて判断するため、もし元のデータに偏りがあれば、その偏見をAIが増幅させてしまう危険性があります。 [17, 28] 例えば、過去の採用データで男性の採用が多かった場合、AIが「男性を優先すべき」と学習し、女性候補者を不当に低く評価してしまう、といった事態が起こり得ます。

このような差別的な選考は、企業の評判を落とすだけでなく、法的なリスクにも繋がります。日本では、男女雇用機会均等法により、募集や採用において性別を理由とする差別は明確に禁止されています。 [1, 3, 5, 12, 21] AIを使った選考であっても、この法律は当然適用されます。

AIによるバイアスを防ぎ、公平な採用を実現するためには、人間による厳格なチェックが不可欠です。 [6] 以下に、JD作成や面接質問をレビューする際の具体的なチェックポイントを挙げます。

- 性別に中立な表現か?:「営業マン」ではなく「営業職」、「女性歓迎」のような特定の性別を想起させる表現は避ける。

- 年齢を不当に制限していないか?:「20代が活躍中」といった表現は年齢差別と受け取られる可能性があるため、原則として年齢に関する記述は避ける。

- 身体的特徴や家庭状況に言及していないか?:身長、体重、婚姻状況、家族構成などを問うことは、業務に直接関係ない限り不適切であり、プライバシーの侵害にもなり得ます。

- 学歴や経歴で不当な絞り込みをしていないか?:特定の大学や企業出身者のみを優遇するような基準は、多様な人材を得る機会を失わせます。

これらのポイントは、AIの出力結果だけでなく、AIの学習データそのものを見直す際にも重要です。 [26] 企業は、AIツールを提供するベンダーに対し、どのようなデータで学習させ、バイアスを軽減するためにどのような対策を講じているかを確認することも大切です。 [6] EUのAI規制法など、世界的に見ても雇用におけるAI利用は「ハイリスク」と位置づけられ、透明性や人間による監視が厳しく求められる傾向にあります。 [14, 22, 27, 29] AIの判断を盲信するのではなく、常に批判的な視点を持ち、人間が最終的な責任を持つ体制を整えることが、AI時代における企業の信頼を守る鍵となります。

中小企業・個人でもできる導入手順と注意点

「AI採用は、予算や専門人材が豊富な大企業だけの話だろう」と感じるかもしれませんが、そんなことはありません。現在では、無料または低コストで利用できるAIツールも多く、中小企業や個人の人事担当者でも十分に活用することが可能です。 [4, 8, 10, 15, 23] ここでは、スモールスタートでAI採用を導入するための具体的な手順と注意点を解説します。

導入までの4ステップ

- 課題の明確化と準備:まず、「求人票作成に時間がかかりすぎている」「面接の質にバラつきがある」など、自社の採用における課題を洗い出します。その上で、前述したJDの粒度統一など、AI導入の土台となる準備を進めます。

- 無料ツールでJD自動生成を試す:ChatGPTの無料版や、求人原稿特化AI「ごんた」などを使い、まずは1つのポジションでJD作成を試してみましょう。 [24] AIへの指示(プロンプト)を工夫しながら、求めるアウトプットに近づけていくプロセスを体験します。

- 人間の目でレビューと修正:AIが生成したドラフトを、必ず人間の目でチェックします。事実誤認や不適切な表現がないかを確認し、自社の言葉で魅力的な文章に磨き上げます。この「人間による付加価値」が、AI活用の成否を分けます。

- 効果測定と改善:修正したJDを公開し、応募数や応募者の質などの反響を測定します。その結果を基に、プロンプトやチェック体制を改善していくPDCAサイクルを回します。

面接質問の生成についても、同様に小規模な範囲から試していくのが良いでしょう。まずはAIの提案を参考にしつつ、既存の質問リストを改善するところから始めるのが現実的です。

導入時の注意点

- 情報漏洩のリスク:無料の汎用AIツールに、社外秘の情報や個人情報を入力するのは避けましょう。情報漏洩のリスクを懸念する場合は、セキュリティが担保された法人向けサービスを検討する必要があります。

- AIへの過度な依存は禁物:AIはあくまでアシスタントです。 [7] AIの評価を鵜呑みにせず、最終的な判断は必ず人間が行うというルールを徹底しましょう。 [17] 特に、候補者のポテンシャルや人間性といった定性的な評価は、人間の介在が不可欠です。

- 継続的な学習:AI技術や関連法規は日々進化しています。最新のトレンドやツール、ガイドラインなどの情報を常に収集し、自社の運用方法をアップデートしていく姿勢が重要です。

リソースが限られる中小企業だからこそ、AIを賢く活用して業務を効率化し、人間はより創造的で付加価値の高い業務に集中するというスタイルが有効です。 [8, 10]

まとめ

本記事では、2025年の最新採用トレンドとして、生成AIを活用した「求人票(JD)の自動生成」と「面接質問の自動抽出」について、その仕組みからメリット、注意点、具体的な導入方法までを解説しました。

JDの粒度を統一し、AIに適切な情報を与えることで、誰でも短時間で質の高い求人票を作成できるようになります。 [9] さらに、そのJDに基づいて生成された面接質問を活用すれば、面接の質を標準化し、公平で効果的な選考が実現可能です。 [35]

しかし、その一方で、AIが生み出すバイアスの問題には細心の注意を払わなければなりません。 [28] AIの出力を鵜呑みにせず、常に人間の目でレビューし、倫理的・法的な観点からチェックする体制を構築することが不可欠です。 [17]

AIは人事担当者の仕事を奪うものではなく、むしろ強力にサポートしてくれる「アシスタント」です。 [7] 中小企業であっても、スモールスタートでAIの恩恵を受けることは十分に可能です。 [4] 定型的な作業をAIに任せ、人間は候補者とのコミュニケーションや戦略的な意思決定といった、より本質的な業務に集中する。これこそが、AI時代の新しい採用の姿と言えるでしょう。この変革の波に乗り遅れないよう、本記事を参考に、ぜひ自社の採用活動にAI活用を取り入れてみてください。

“`

###以下はコードブロック形式で出力する

“`html

【2025年最新】生成AIで採用はこう変わる!求人票の自動生成から面接質問の抽出まで徹底解説

2025年、生成AIはビジネスのあらゆる場面で活用が広がり、特に「採用」の領域で大きな変革をもたらしています。これまで人事担当者が多くの時間を費やしてきた求人票(Job Description、以下JD)の作成や、面接で候補者にするべき質問の考案といった業務が、AIによって自動化され始めているのです。本記事では、この最新トレンドについて、AIに詳しくないビジネスパーソンの方にも分かりやすく、専門用語を噛み砕きながら解説していきます。

具体的には、JD作成の効率を上げるための「粒度の統一」という考え方から、ChatGPTなどのAIを使ったJD自動生成、さらにはそのJDを基にした面接質問の自動抽出まで、一連の流れを追っていきます。AIがもたらすメリットだけでなく、注意すべき「バイアス(偏り)」の問題や、公平な採用を担保するための具体的なチェック方法、そして予算が限られる中小企業でも実践できる導入ステップまで、幅広くカバーします。この記事を読めば、AI時代の新しい採用活動の全体像が掴めるはずです。

JD(求人票)の「粒度の統一」とは?なぜ重要か

AIを活用した採用活動を始める前に、まず理解しておきたいのが「JDの粒度の統一」という考え方です。少し難しく聞こえるかもしれませんが、「求人票に書く情報の詳しさや具体性のレベルを、社内で揃えましょう」ということです。

例えば、同じ営業職の募集でも、「法人営業を担当」とだけ書かれたJDと、「中小企業向けクラウドサービスの新規開拓営業。月間10件の新規契約を目標とし、顧客への提案からクロージングまでを担当」と書かれたJDでは、応募者が受け取る情報の量が全く違います。前者が「粒度が粗い」、後者が「粒度が細かい」状態です。粒度がバラバラだと、応募者は仕事内容を正確にイメージできず、企業側も求める人材とのミスマッチが起きやすくなります。

では、なぜ粒度を統一することが重要なのでしょうか。理由は大きく3つあります。

- 応募者への公平な情報提供:すべての求人で情報の詳しさが同じレベルであれば、応募者は各ポジションを公平に比較検討できます。「この求人は情報が少なくて不安」「あちらの求人は要件が厳しすぎて応募しづらい」といった不公平感をなくせます。

- ミスマッチの防止と採用効率の向上:求めるスキルや成果目標が具体的に示されていると、それに見合った候補者が応募してくれる可能性が高まります。逆に、曖昧なJDには多くの応募が殺到し、選考に余計な時間がかかってしまいます。適切な粒度に揃えることで、採用の質と効率が向上します。

- AI活用の効果を最大化するため:AIにJD作成や面接質問の抽出を任せる際、インプットとなる情報の質が結果を大きく左右します。社内でJDのテンプレートやガイドラインを定め、「この項目は必ず書く」「成果目標は数値で示す」といったルールを決めておくことで、AIは安定して質の高いアウトプットを生成できるようになります。

このように、JDの粒度を統一することは、人間が行う採用活動の質を高めるだけでなく、AIという強力なツールを使いこなすための重要な土台となるのです。

JDを自動生成する最新AI技術・サービス

JDの基準が定まったら、いよいよAIの出番です。近年、ChatGPTに代表される生成AIの進化は目覚ましく、求人票の作成業務を劇的に効率化しています。これまで数時間かかっていたドラフト作成が、AIを使えばわずか数分で完了するケースも珍しくありません。時間短縮以外にも、AIによるJD自動生成には多くのメリットがあります。

高度化する「求人票自動作成AI」の実力

最新のAIは、単に文章を生成するだけでなく、より高品質で魅力的なJDを作成するための機能を備えています。

- 圧倒的な時間短縮:必要最低限の情報を入力するだけで、AIが瞬時に求人情報のタイトルや仕事内容、おすすめポイントなどを自動生成します。これにより、担当者はゼロから文章を考える負担から解放され、より戦略的な業務に時間を割けるようになります。

- 内容の網羅性と品質の安定:AIは膨大な求人データを学習しているため、職務に必要なスキルや経験といった要素を漏れなく盛り込むことができます。担当者による品質のバラつきがなくなり、常に一定レベルの求人票を作成できるため、企業のブランドイメージ向上にも繋がります。

- 魅力的な表現の提案:「自社では思いつかないような表現や切り口を取り入れやすく、競合との差別化に役立つ」という声もあります。AIが持つ豊富な語彙や表現パターンを活用することで、候補者の心に響く、より魅力的なJDを作成できます。

国内外の主要サービス例

現在、多くの企業がJD自動生成ツールを提供しています。国内外の代表的なサービスをいくつかご紹介します。

| サービス名 | 提供企業 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| HRMOS(ハーモス)採用 | ビズリーチ | 採用管理システムの一部として「求人自動作成機能」を提供。キーワード入力だけで高精度な求人原稿を作成できます。 |

| ごんた | トラコム株式会社 | 求人原稿に特化した無料AIツール。各求人サイトの掲載規定に合った文章を自動生成し、媒体ごとの調整の手間を省きます。 |

| ANDASU(アンダス) | マルジュ社 | AIライティングサポートツール。求人タイトルや仕事内容などを一括自動生成し、既存原稿のリライトも可能です。 |

| GoHire (海外) | GoHire | 香港の求人プラットフォーム。JD自動生成に加え、後述する「面接質問生成器」も備えています。 |

これらのツールを活用することで、専門知識がない担当者でも、簡単かつ迅速に質の高い求人票を作成できます。ただし、AIが生成した文章をそのまま使うのではなく、必ず人間の目で最終チェックを行い、自社の状況に合わせて修正することが重要です。

JDから面接質問を自動抽出する仕組みとメリット

質の高いJDが完成したら、次は面接の準備です。従来、面接官はJDと応募者の履歴書を突き合わせながら、一人ひとりに合わせた質問を考える必要があり、大きな負担となっていました。しかし、このプロセスにもAI活用の波が押し寄せています。

作成したJDや候補者の情報をAIに入力すると、そのポジションの採用要件に最適な面接質問のリストを自動で生成してくれるのです。最新のAIツールでは、単に質問をリストアップするだけでなく、以下のような情報も合わせて提供してくれます。

- 質問の意図:「なぜこの質問をするのか」「この質問で候補者の何を評価したいのか」といった背景を解説してくれます。これにより、面接官は質問の目的を理解した上で面接に臨むことができます。

- 評価基準(スコアリング表):質問に対する回答をどう評価すべきか、具体的な基準を提示します。「このレベルの回答なら5点、この回答なら3点」といった採点基準が明確になるため、面接官による評価のブレを防ぎ、公平性を担保できます。

- 候補者ごとの深掘り質問:応募者の履歴書や職務経歴書の内容を読み込み、「〇〇というご経験について、もう少し詳しく教えてください」といった、個人に最適化された追加質問を提案します。

このようなAIによる面接質問の自動生成は、採用活動に多くのメリットをもたらします。

- 面接官の準備時間の大幅な削減:ゼロから質問を考える手間が省け、候補者の情報をじっくり読み込むなど、より本質的な準備に時間を充てられます。

- 面接の質の向上と標準化:どの面接官が担当しても、一定水準の的確な質問ができるようになります。これにより、面接官の経験値による評価のバラつきをなくし、採用のミスマッチを減らす効果が期待できます。

- 候補者体験の向上:自分の経歴やスキルに沿った的確な質問をされることで、候補者は「自分のことをしっかり見てくれている」と感じ、企業への信頼感や入社意欲が高まります。

JD作成から面接準備までをAIで一気通貫にサポートすることで、人事担当者は「候補者を見極める」という最も重要な業務に集中できるようになるのです。

自動生成された面接質問が有効な理由とその限界

AIが生成した面接質問は非常に便利ですが、万能ではありません。その有効性と限界を正しく理解し、賢く活用することが重要です。

有効である理由

AIによる質問生成が有効なのは、そのプロセスが論理に基づいているためです。採用要件が詰まったJDと候補者の経歴という客観的なデータから、「確認すべきこと」を体系的に導き出します。これにより、面接の構造化(誰に対しても同じ基準で質問・評価を行うこと)が容易になり、勘や経験に頼った属人的な面接から脱却できます。また、AIは人間では思いつかないような多角的な質問を提案することもあり、候補者の潜在能力を引き出すきっかけにもなり得ます。

限界と注意すべきポイント

一方で、AIには限界もあります。最も大きな限界は、文脈や感情の理解ができないことです。候補者の表情や声のトーンから「もっと深掘りした方がよさそうだ」と判断したり、予期せぬ回答に対して臨機応変に質問を切り替えたりすることは、人間にしかできません。AIが生成するのはあくまで「質問のリスト」であり、実際の対話は面接官のコミュニケーション能力にかかっています。

また、AIの出力が常に完璧とは限りません。時には的外れな質問や、自社の価値観とは合わない質問が含まれている可能性もあります。そのため、AIが生成したリストを鵜呑みにせず、「この質問は本当に必要か」「自社として聞きたいことは何か」という視点で人間がレビューし、取捨選択するプロセスが不可欠です。AIは優秀なアシスタントですが、最終的な意思決定は人間が責任を持って行うべきである、ということを忘れてはなりません。

採用AI活用時のバイアス回避チェックポイントとその重要性

AIを採用プロセスに導入する上で、最も慎重になるべき課題が「バイアス(偏りや偏見)」の問題です。AIは学習したデータに基づいて判断するため、もし元のデータに偏りがあれば、その偏見をAIが増幅させてしまう危険性があります。例えば、過去の採用データで男性の採用が多かった場合、AIが「男性を優先すべき」と学習し、女性候補者を不当に低く評価してしまう、といった事態が起こり得ます。

このような差別的な選考は、企業の評判を落とすだけでなく、法的なリスクにも繋がります。日本では、男女雇用機会均等法により、募集や採用において性別を理由とする差別は明確に禁止されています。AIを使った選考であっても、この法律は当然適用されます。

AIによるバイアスを防ぎ、公平な採用を実現するためには、人間による厳格なチェックが不可欠です。以下に、JD作成や面接質問をレビューする際の具体的なチェックポイントを挙げます。

- 性別に中立な表現か?:「営業マン」ではなく「営業職」、「女性歓迎」のような特定の性別を想起させる表現は避ける。

- 年齢を不当に制限していないか?:「20代が活躍中」といった表現は年齢差別と受け取られる可能性があるため、原則として年齢に関する記述は避ける。

- 身体的特徴や家庭状況に言及していないか?:身長、体重、婚姻状況、家族構成などを問うことは、業務に直接関係ない限り不適切であり、プライバシーの侵害にもなり得ます。

- 学歴や経歴で不当な絞り込みをしていないか?:特定の大学や企業出身者のみを優遇するような基準は、多様な人材を得る機会を失わせます。

これらのポイントは、AIの出力結果だけでなく、AIの学習データそのものを見直す際にも重要です。企業は、AIツールを提供するベンダーに対し、どのようなデータで学習させ、バイアスを軽減するためにどのような対策を講じているかを確認することも大切です。EUのAI規制法など、世界的に見ても雇用におけるAI利用は「ハイリスク」と位置づけられ、透明性や人間による監視が厳しく求められる傾向にあります。AIの判断を盲信するのではなく、常に批判的な視点を持ち、人間が最終的な責任を持つ体制を整えることが、AI時代における企業の信頼を守る鍵となります。

中小企業・個人でもできる導入手順と注意点

「AI採用は、予算や専門人材が豊富な大企業だけの話だろう」と感じるかもしれませんが、そんなことはありません。現在では、無料または低コストで利用できるAIツールも多く、中小企業や個人の人事担当者でも十分に活用することが可能です。ここでは、スモールスタートでAI採用を導入するための具体的な手順と注意点を解説します。

導入までの4ステップ

- 課題の明確化と準備:まず、「求人票作成に時間がかかりすぎている」「面接の質にバラつきがある」など、自社の採用における課題を洗い出します。その上で、前述したJDの粒度統一など、AI導入の土台となる準備を進めます。

- 無料ツールでJD自動生成を試す:ChatGPTの無料版や、求人原稿特化AI「ごんた」などを使い、まずは1つのポジションでJD作成を試してみましょう。AIへの指示(プロンプト)を工夫しながら、求めるアウトプットに近づけていくプロセスを体験します。

- 人間の目でレビューと修正:AIが生成したドラフトを、必ず人間の目でチェックします。事実誤認や不適切な表現がないかを確認し、自社の言葉で魅力的な文章に磨き上げます。この「人間による付加価値」が、AI活用の成否を分けます。

- 効果測定と改善:修正したJDを公開し、応募数や応募者の質などの反響を測定します。その結果を基に、プロンプトやチェック体制を改善していくPDCAサイクルを回します。

面接質問の生成についても、同様に小規模な範囲から試していくのが良いでしょう。まずはAIの提案を参考にしつつ、既存の質問リストを改善するところから始めるのが現実的です。

導入時の注意点

- 情報漏洩のリスク:無料の汎用AIツールに、社外秘の情報や個人情報を入力するのは避けましょう。情報漏洩のリスクを懸念する場合は、セキュリティが担保された法人向けサービスを検討する必要があります。

- AIへの過度な依存は禁物:AIはあくまでアシスタントです。AIの評価を鵜呑みにせず、最終的な判断は必ず人間が行うというルールを徹底しましょう。特に、候補者のポテンシャルや人間性といった定性的な評価は、人間の介在が不可欠です。

- 継続的な学習:AI技術や関連法規は日々進化しています。最新のトレンドやツール、ガイドラインなどの情報を常に収集し、自社の運用方法をアップデートしていく姿勢が重要です。

リソースが限られる中小企業だからこそ、AIを賢く活用して業務を効率化し、人間はより創造的で付加価値の高い業務に集中するというスタイルが有効です。

まとめ

本記事では、2025年の最新採用トレンドとして、生成AIを活用した「求人票(JD)の自動生成」と「面接質問の自動抽出」について、その仕組みからメリット、注意点、具体的な導入方法までを解説しました。

JDの粒度を統一し、AIに適切な情報を与えることで、誰でも短時間で質の高い求人票を作成できるようになります。さらに、そのJDに基づいて生成された面接質問を活用すれば、面接の質を標準化し、公平で効果的な選考が実現可能です。

しかし、その一方で、AIが生み出すバイアスの問題には細心の注意を払わなければなりません。AIの出力を鵜呑みにせず、常に人間の目でレビューし、倫理的・法的な観点からチェックする体制を構築することが不可欠です。

AIは人事担当者の仕事を奪うものではなく、むしろ強力にサポートしてくれる「アシスタント」です。中小企業であっても、スモールスタートでAIの恩恵を受けることは十分に可能です。定型的な作業をAIに任せ、人間は候補者とのコミュニケーションや戦略的な意思決定といった、より本質的な業務に集中する。これこそが、AI時代の新しい採用の姿と言えるでしょう。この変革の波に乗り遅れないよう、本記事を参考に、ぜひ自社の採用活動にAI活用を取り入れてみてください。