Edge TPU×店舗DX:オンデバイス推論でPOS応答0.2秒を達成する方法

小売業界は今、人手不足、消費者ニーズの多様化、そしてオンラインとの競争激化という大きな課題に直面しています。こうした状況を打破する切り札として「店舗DX(デジタルトランスフォーメーション)」が注目されています。その中でも特に、AI技術を店舗の「現場」で活用する「エッジAI」が、リアルタイムな顧客体験の向上と業務効率化を実現する鍵として期待されています。

本記事では、Googleが開発したエッジAI向けプロセッサ「Edge TPU」に焦点を当て、この技術がいかにして店舗DX、特にPOSシステムの応答速度を劇的に改善し、顧客と従業員双方にメリットをもたらすのかを、初心者の方にも分かりやすく解説します。わずか0.2秒という応答速度がもたらす未来の店舗像を、具体的な事例や費用対効果の観点から探っていきましょう。

Edge TPUとは?クラウドではなく「現場」でAIを動かす技術

まず、本記事の主役である「Edge TPU」について理解を深めましょう。専門用語が出てきますが、一つひとつ丁寧に解説します。

Edge TPU:手のひらサイズのAI頭脳

Edge TPUとは、Googleが開発したAIの計算を高速で行うための超小型チップです。 TPUは「Tensor Processing Unit」の略で、AI、特にディープラーニングと呼ばれる技術が得意とする計算(行列演算)に特化した専用のプロセッサ(ASIC)です。例えるなら、計算全般をこなす「万能選手」のCPUに対し、TPUはAI計算という特定の競技に特化した「金メダリスト」のような存在です。

このTPUを、クラウド上の巨大なサーバーではなく、カメラやセンサーといった「エッジデバイス(現場にある端末)」に搭載できるように小型化・省電力化したものが「Edge TPU」です。 これにより、インターネットに接続していないオフラインの状態でも、デバイスそのものがAIによる高度な判断を行えるようになります。

オンデバイス推論(オンデバイスAI)の重要性

Edge TPUが得意とするのが「オンデバイス推論」です。AIの世界には「学習」と「推論」という2つのフェーズがあります。

- 学習:大量のデータからパターンやルールを学び、AIモデル(AIの脳みそのようなもの)を作ること。膨大な計算が必要なため、通常はクラウド上の高性能なサーバーで行われます。

- 推論:学習済みのAIモデルを使って、新しいデータが何であるかを判断・予測すること。例えば、猫の画像を大量に学習したAIモデルに、新しい写真を見せて「これは猫です」と判断させる処理が推論です。

従来、この「推論」もクラウド上のサーバーにデータを送って行われることが一般的でした。しかし、この方法にはいくつかの課題があります。

- 通信の遅延(レイテンシ):データをクラウドに送り、結果が返ってくるまでに時間がかかる。

- 通信コスト:大量のデータを送信し続けると、通信費用がかさむ。

- プライバシー・セキュリティ:個人情報や機密性の高い映像などを外部のサーバーに送りたくない場合がある。

- オフラインでの利用不可:インターネット接続がなければAI機能が使えない。

「オンデバイス推論」は、これらの課題を解決します。デバイス内でAI推論が完結するため、通信の遅延がなくリアルタイムの応答が可能になり、通信コストも削減できます。 また、データを外部に送信しないため、プライバシー保護の観点からも優れています。 最近のスマートフォンに搭載されている、カメラをかざすだけで被写体を認識したり、リアルタイムで言語を翻訳したりする機能は、このオンデバイスAIの代表的な例です。

Edge TPUのような専用チップは、このオンデバイス推論を低消費電力で高速に実行するために不可欠な技術であり、私たちの身の回りのあらゆるデバイスを賢く進化させる原動力となっているのです。

店舗DXとは?なぜ今、小売業で「エッジAI」が重要なのか

次に、小売業界の大きなテーマである「店舗DX」と、そこでエッジAIがなぜ重要視されるのかを見ていきましょう。

人手不足と多様化するニーズに挑む「店舗DX」

店舗DXとは、デジタル技術を活用して店舗運営のあり方そのものを変革し、新たな価値を創造する取り組みです。 背景には、少子高齢化による深刻な人手不足や、オンラインショッピングの普及による消費者ニーズの多様化といった、小売業界が直面する厳しい現実があります。

多くの店舗では、以下のような課題を抱えています。

- 勘と経験頼りの運営:商品の効果的な陳列や適正な在庫量が、データに基づかず担当者の経験に依存している。

- 顧客理解の不足:来店した顧客がなぜ商品を買わなかったのか、店内のどこに長く滞在したのかといった貴重な情報が活用できていない。

- 業務効率の低さ:レジ業務、棚卸し、品出し、清掃など、人手のかかる作業に多くの時間が割かれている。

- 従業員教育の難しさ:接客スキルのばらつきを標準化し、全スタッフのレベルを向上させるのが難しい。

店舗DXは、AIカメラやセンサーといったIoTデバイスでこれまで可視化できなかった店舗内のデータを収集・分析し、これらの課題をデータに基づいて解決することを目指します。 これにより、業務効率化だけでなく、顧客一人ひとりにとってより快適で満足度の高い買い物体験を提供することが可能になります。

店舗DXの鍵を握る「エッジAI」のメリット

店舗DXを進める上で、エッジAIは極めて重要な役割を果たします。その理由は、店舗という「リアルな現場」の特性にあります。

- リアルタイム性:店舗では「今、そこにある」課題への即時対応が求められます。例えば、レジに行列ができ始めたらすぐに応援を呼ぶ、特定の棚の前で顧客が商品を手に取るのをためらっていたら接客に入るといった判断です。エッジAIなら、クラウドとの通信遅延なくその場でデータを解析し、瞬時にアクションを促すことができます。

- 通信コストと安定性:店内に設置された多数のカメラ映像を24時間すべてクラウドに送信し続けると、通信帯域を圧迫し、莫大な通信コストが発生します。 エッジAIなら、現場で必要な情報(例:通過人数、滞在時間など)だけを抽出してテキストデータとして送信するため、通信量を大幅に削減できます。また、万が一インターネット回線が不安定になっても、店舗内での処理は継続できます。

- プライバシーとセキュリティ:顧客の顔が映った映像データをそのままクラウドに送信することに抵抗を感じる企業や顧客は少なくありません。エッジAIは、デバイス内で顔をぼかしたり、年齢や性別といった属性データに変換したりしてから送信するため、プライバシー保護を強化できます。

実際に、コンビニ大手のローソンでは、ソニー製のAI搭載センサー(インテリジェントビジョンセンサー)を店舗に設置し、商品の欠品状況や顧客の動線をエッジ側で解析する実証実験を行っています。これにより、棚の監視業務の負担を軽減し、データ伝送量を減らしてシステム全体のコスト削減に成功するなど、エッジAIの有効性が示されています。

このように、エッジAIは「即時性」「低コスト」「高セキュリティ」という特徴を活かし、データに基づいた科学的な店舗運営を実現するための、まさに「縁の下の力持ち」と言えるでしょう。

Googleの最新鋭チップ「Ironwood」と店舗への応用

エッジAIの重要性が高まる中、その頭脳となるプロセッサも進化を続けています。ここでは、Googleが発表した最新のTPU「Ironwood」を紹介し、その技術思想が店舗のレジ横端末にどのような未来をもたらす可能性があるのかを考察します。

推論の時代を切り拓く「Ironwood」

Ironwoodは、Googleが2025年に発表した第7世代のTPUで、特に「推論」処理に特化して設計された最新鋭のAIアクセラレータです。 これまでのTPUがAIの「学習」と「推論」の両方を担っていたのに対し、Ironwoodは推論に最適化することで、驚異的な性能と電力効率を実現しています。

Googleは、AIの活用が「クラウドからの応答を待つ」時代から、「エッジデバイスが自ら積極的に思考・推論する」時代、すなわち「推論の時代」へと移行していると述べています。 Ironwoodは、この新しい時代を支えるためのクラウド側の超強力なエンジンです。数千個のチップを連携させて大規模なAIモデルを動かし、リアルタイムで高度な応答を返すサービスの心臓部となります。

Ironwoodの思想は「店舗エッジ」にも応用可能

Ironwood自体は、データセンターで使われる巨大なシステムですが、その「推論に特化する」という設計思想は、店舗に設置されるエッジデバイスにも大きな影響を与えます。

現在でも、GoogleはEdge TPUを搭載した「Coral Dev Board」のような開発キットを提供しており、これを活用して店舗カウンターに設置するAI端末を開発することが可能です。 例えば、レジ横のカメラで顧客の年齢層を判断して最適なクーポンを表示したり、顔認証で常連客を認識して特別な挨拶をしたりといったことが考えられます。

将来的には、Ironwoodで培われたようなより強力な推論特化型のエッジAIチップが開発され、店舗内に設置された小型サーバーや高機能なPOS端末に搭載されるでしょう。そうなれば、クラウドに匹敵するような高度なAI処理が、通信の遅延なく店舗内で完結するようになります。

例えば、以下のようなことが可能になるかもしれません。

- 顧客が手に取った複数の商品をAIカメラが瞬時に認識し、それらの組み合わせから「今晩の献立」を提案する。

- 顧客の過去の購買履歴と店内の行動パターンをリアルタイムで分析し、「お客様におすすめの、新発売のワインはこちらです」とパーソナライズされた接客を行う。

- 店内の混雑状況や顧客の動線から、数分後のレジ待ち時間を予測し、最適なタイミングでスタッフに応援を指示する。

Ironwoodの登場は、「推論を制するものが次世代のDXを制する」というメッセージを発しています。そしてその戦いは、クラウドだけでなく、私たちにとって最も身近な「店舗」というエッジの現場でも始まっているのです。

POS応答0.2秒への挑戦:エッジAIレジがもたらす革命

店舗DXの中でも、顧客満足度に直結するのがレジでの会計体験です。ここでは、エッジAI技術がいかにしてPOSシステムの応答速度を劇的に向上させ、わずか0.2秒という驚異的な処理速度を実現するのか、そのアプローチに迫ります。

「バーコードを探す」ストレスからの解放

従来のレジでは、スタッフが一つひとつの商品のバーコードを探してスキャンする必要がありました。セルフレジでもこの手間は顧客側に移っただけで、根本的な解決にはなっていません。特に、バーコードがついていないパンや野菜、惣菜などは、タッチパネルから商品を探し出す必要があり、時間と手間がかかります。

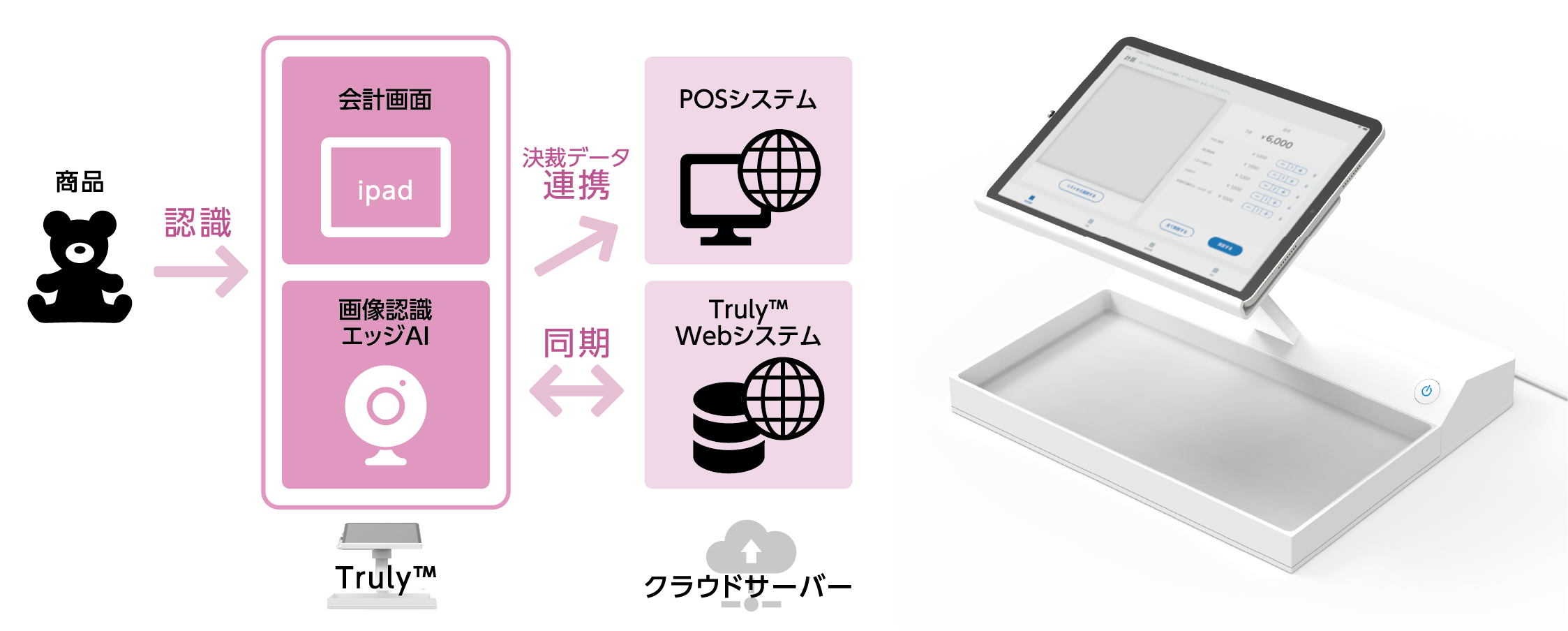

この課題を解決するのが、AIカメラを活用した「画像認識型AIレジ」です。 これは、レジ台に置かれた商品をカメラで撮影し、AIが瞬時にそれが何かを認識して会計リストに追加するシステムです。顧客は商品をレジ台に置くだけで、バーコードを探したり、パネルを操作したりする必要がなくなります。

0.2秒を実現する技術的アプローチ

この高速応答の裏側には、エッジAIの技術が凝縮されています。株式会社シーエスコミュニケーションが開発した「エッジIRリーダー」のようなシステムでは、商品認識からPOSシステムへの応答までを約0.2秒で完了させるとされています。

この速さを実現しているのが、まさに「オンデバイス推論」です。

- エッジでの推論:商品の画像認識は、クラウドにデータを送らず、店舗に設置されたEdge TPU搭載のデバイス内で完結します。これにより、ネットワークの通信遅延がゼロになります。

- モデルの最適化:AIモデルを、精度を極力落とさずに計算量を削減する「量子化」や「プルーニング」といった技術で軽量化します。 これにより、Edge TPUのような小型のプロセッサでも高速に処理できるようになります。

- 結果のみを送信:エッジデバイスは、認識した結果(例:「商品ID:12345」)という非常に小さなデータだけをPOS端末に送信します。画像データそのものを送らないため、通信は瞬時に完了します。

この仕組みは、全商品に高価なICタグ(RFID)を取り付ける方式に比べて導入コストを抑えられるというメリットもあります。 人手不足に悩む小規模な店舗や、バーコードを貼りにくい生鮮食品を扱うスーパーなどでも導入しやすいソリューションとして期待されています。

応答速度が0.2秒まで短縮されると、単に会計が速くなるだけではありません。顧客が商品をカメラにかざすと、間髪入れずに次々とリストに追加されていくような、ストレスフリーで未来的な会計体験が生まれます。 これこそ、エッジAIが店舗の顧客体験を根底から覆す、象徴的な事例と言えるでしょう。

クラウド依存を50%削減!費用対効果シミュレーション

エッジAIの導入は、技術的なメリットだけでなく、コスト面でも大きな効果が期待できます。ここでは、「もしクラウドへの依存度を50%削減できたら?」というシナリオで、具体的な費用対効果をシミュレーションしてみましょう。

「初期投資」vs「運用コスト」のトレードオフ

クラウドAIとエッジAIのコスト構造は対照的です。

- クラウドAI:初期投資は低いものの、データの通信量やAIの利用回数に応じて課金される「従量課金制」が一般的。利用が増えれば増えるほど、月々の運用コストが膨らんでいきます。

- エッジAI:Edge TPU搭載デバイスの購入や設置工事など、初期投資(イニシャルコスト)が必要になります。しかし、一度導入すれば、通信料やクラウド利用料といった運用コスト(ランニングコスト)を大幅に削減できます。

つまり、「初期費用は高いが月々の支払いは安いエッジAI」と「初期費用は安いが月々の支払いは高いクラウドAI」のどちらが自社にとって最適か、という判断になります。

具体的なコスト削減シミュレーション

ある小売チェーン(100店舗)が、各店舗のカメラ映像をAIで解析するサービスを導入するケースを考えてみましょう。ここでは仮の数字でシミュレーションします。

| 項目 | クラウドAIのみの場合 | エッジAI併用(クラウド依存50%削減) |

|---|---|---|

| 初期費用 | 0円 | 2,000万円(1店舗あたり20万円 × 100店舗) |

| 月額運用費用 (クラウド利用料+通信料) |

200万円(1店舗あたり2万円 × 100店舗) | 100万円(クラウド費用が半減) |

| 月々のコスト削減額 | – | 100万円 |

| 投資回収期間(ROI) | – | 20ヶ月(2,000万円 ÷ 100万円/月) |

※上記はあくまで仮説に基づくシミュレーションです。

このシミュレーションでは、エッジAIの導入によって初期費用として2,000万円かかりますが、月々の運用コストを100万円削減できるため、約1年8ヶ月で初期投資を回収できる計算になります。それ以降は、毎年1,200万円のコスト削減効果が続くことになります。

もちろん、エッジデバイスの保守・管理コストも考慮する必要がありますが、AIの利用頻度が高く、データ量が多い業務ほど、エッジ化によるコストメリットは大きくなります。

定性的な価値も忘れずに

重要なのは、単純なコスト削減額だけでは測れない価値(定性的効果)も考慮することです。

- 顧客満足度の向上:レジ待ち時間の短縮によるストレス軽減。

- 売上機会の創出:欠品検知の迅速化による販売機会ロスの削減。

- 従業員満足度の向上:単純作業の自動化による業務負荷の軽減。

これらの効果は、直接的な金額には換算しにくいですが、長期的に見ればリピート顧客の増加や離職率の低下につながり、企業の収益に大きく貢献します。店舗DXへの投資を判断する際は、こうした目に見えない価値も含めて、総合的な費用対効果を評価することが成功の鍵となります。

現場にもたらすメリットと、小売業の未来展望

最後に、Edge TPUを活用したオンデバイス推論の導入が、現場で働くスタッフや企業経営、そして私たちの買い物体験にどのようなメリットをもたらし、小売業の未来をどう変えていくのかを展望します。

現場が実感する3つのメリット

エッジAIの導入は、様々な立場の「人」に具体的な恩恵をもたらします。

- 現場スタッフ:付加価値の高い業務へ集中

レジ打ち、棚の目視チェック、在庫数の手入力といった単純作業がAIによって自動化されることで、従業員は本来注力すべき業務に時間を使えるようになります。 例えば、お客様への丁寧な商品説明、売場づくりの工夫、新商品の企画提案など、人の創造性やコミュニケーション能力が活かされる業務です。これにより、仕事のやりがいが高まり、従業員満足度の向上にも繋がります。 - 店舗マネージャー:データに基づく迅速な意思決定

これまでは勘や経験に頼らざるを得なかった多くの判断が、リアルタイムのデータに基づいて行えるようになります。 「どの時間帯にどの売場が混雑するのか」「どの商品が手に取られやすいのか」といった顧客行動データが可視化されることで、人員配置の最適化や効果的な販促施策の立案を、迅速かつ的確に行うことが可能になります。 - 経営者:コスト削減と新たな収益機会の創出

通信・クラウド費用の削減、在庫最適化による廃棄ロスの削減、万引き検知による損失防止など、様々なコストカットが見込めます。 それと同時に、AIによる顧客分析に基づいたパーソナライズドマーケティング(顧客一人ひとりに合わせた広告や推薦)によって顧客単価を向上させるなど、新たな売上増にも繋がります。

未来展望:エッジとクラウドが融合する「賢い店舗」へ

エッジAIの導入は、ゴールではなく、未来の小売業に向けたスタート地点です。今後は、エッジとクラウドがそれぞれの得意分野を活かして連携する「ハイブリッドAI」が主流になるでしょう。

- エッジAI:各店舗でリアルタイム処理とローカルな最適化を担当する。

- クラウドAI:全店舗から集約されたビッグデータを分析し、全社的な需要予測やサプライチェーンの最適化、新たな経営戦略の立案など、大局的な判断を行う。

このような役割分担により、個々の店舗は顧客に対してきめ細やかでスピーディな対応をしつつ、企業全体としてはデータに基づいた強固な経営基盤を築くことができます。

そして、消費者である私たちにとっては、買い物がよりパーソナルで、ストレスフリーな体験へと進化していきます。入店しただけでAIが好みを把握して最適な商品を提案してくれたり、レジを一切通過することなくウォークスルーで支払いが完了したりするような、SF映画で描かれた未来の買い物が現実のものとなるのです。

「Edge TPU×店舗DX」の取り組みは、0.2秒という応答速度の追求から始まり、最終的には「顧客も従業員も快適で、無駄がなく、データに基づき進化し続ける店舗」という、新しい小売業の姿を創造します。この変化の波は、すでに始まっています。ビジネスパーソンとして、また一人の消費者として、このエキサイティングな変革に注目してみてはいかがでしょうか。