AI時代の社内Wiki構築と運用ガイド ~ Notion vs Confluence 徹底比較~

社内の情報共有ツールとして古くから利用されてきた「社内Wiki」が、AIの力によって大きな変革を遂げています。かつては情報をただ蓄積するだけの場所でしたが、今や社員が質問を投げかけるとAIが最適な答えを導き出す「社内ChatGPT」のような存在になりつつあります。本記事では、ITに詳しくないビジネスパーソンにも分かりやすく、AIを活用した社内Wikiの構築・運用方法を、人気の2大ツールであるNotionとConfluenceの比較を交えながら徹底解説します。

この記事を読めば、以下のポイントが理解できます。

- 情報の「鮮度」を可視化し、常に最新の状態を保つ方法

- 古い情報を自動で検知し、担当者に通知する仕組みの作り方

- Q&AやFAQの信頼性を高める「根拠リンク必須」ルールの重要性

- 各ページに「更新責任者(オーナー)」を定め、情報の放置を防ぐ運用術

2025年時点の最新AI活用事例から、具体的な導入ステップ、そして多くの企業が直面する課題とその解決策まで、図表を交えながら分かりやすく解説していきます。

社内WikiをAIで強化する巨大なメリットとは

まず、なぜ社内WikiにAIを導入する必要があるのでしょうか。社内Wikiは、就業規則や業務マニュアル、過去のプロジェクト知識など、様々な情報を一元管理し、社員がいつでもアクセスできる非常に便利なツールです。 [9] しかし、従来のWikiには「欲しい情報がどこにあるか分からない」「見つけた情報が古すぎて使えない」といった共通の課題がありました。 [9] 情報が古いまま放置されると、誤った知識が社内に広まったり、Wikiそのものが信頼されなくなり、誰も見なくなるという悪循環に陥りがちです。

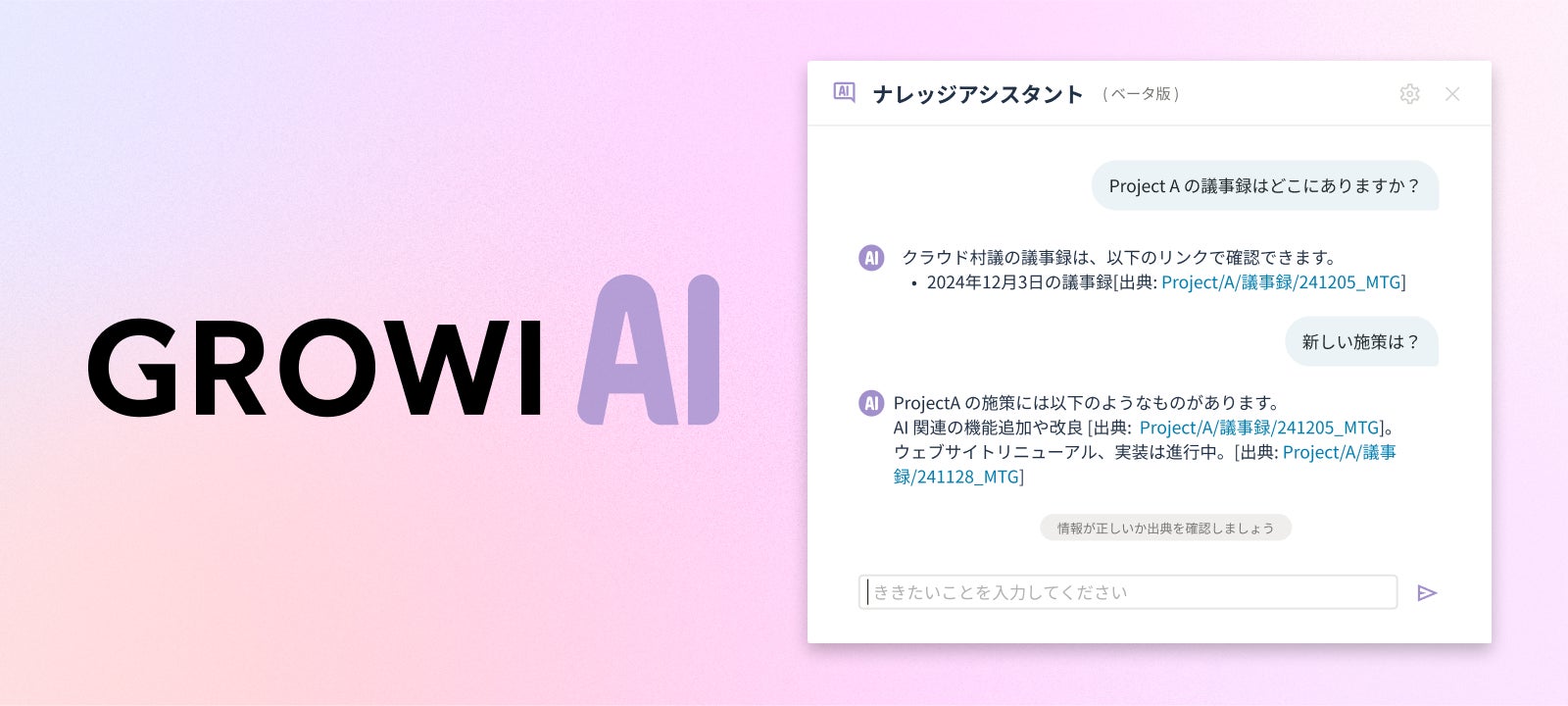

そこで登場したのが、AIを活用した新しい社内Wikiです。AIは、文書作成の支援、検索精度の向上、さらには情報の自動メンテナンスまで可能にし、「欲しい情報にすぐにたどり着ける、常に最新で信頼できるナレッジ基盤」の構築を実現します。例えば、Notionに搭載されている「Notion AI」やConfluenceの「Atlassian Intelligence」といった機能を使えば、長文ページの要約、キーワードの自動タグ付け、関連資料の提案、そして自然な言葉での質問応答まで可能になります。 [1, 10] これにより、社員は大量のページを手作業で探す無駄な時間を削減し、知りたいことをAIに聞けば即座に答えを得られるようになります。

【比較】Notion vs Confluence – あなたの会社に合うのはどっち?

AI搭載の社内Wikiを構築する上で、代表的なツールがNotionとConfluenceです。どちらも優れたツールですが、それぞれに特徴があり、企業の文化や規模によって向き不向きがあります。ここでは、両者の違いを表で分かりやすく比較します。

| 特徴 | Notion | Confluence |

|---|---|---|

| UI/UX | 直感的で自由度が高い。ブロックを組み合わせる感覚でページを作成できる。 | 構造的で体系的な情報管理が得意。テンプレートが豊富。 |

| 連携機能 | SlackやGoogle Driveなど、多様な外部ツールとの連携がスムーズ。 [6] | JiraなどAtlassian製品との連携が非常に強力で、開発チームに最適。 [7] |

| AI機能 | Notion AI: 執筆支援、要約、翻訳、そしてワークスペース内を横断検索して回答するQ&A機能が強力。 [13] | Atlassian Intelligence: ページの要約、AIによる自動化ルールの作成、Jiraとの連携タスク生成などが特徴。 [4] |

| 主な対象 | スタートアップ、中小企業、非エンジニア部門(人事、総務、マーケティングなど)。 [7] | 大規模組織、ソフトウェア開発チーム、厳格な権限管理が必要な企業。 [7] |

信頼されるWikiを作るための4つの運用ルール

ツールを導入するだけでは、生きた社内Wikiは作れません。情報の信頼性と鮮度を保つための「運用ルール」こそが最も重要です。ここでは、明日から実践できる4つの具体的なルールを解説します。

1. ページ鮮度の見える化 – 情報を最新に保つために

情報が古いとWiki全体の信頼性が揺らぎます。 [9] そこで、各ページの情報の「鮮度」を誰の目にも明らかにする工夫が必要です。

Notionの場合:

Notionでは、各ページがいつ、誰によって最後に編集されたかが自動で記録されます。特にデータベース機能を使ってWikiを管理する場合、「最終編集日時」で並べ替えることで、長期間更新されていないページを簡単に見つけ出すことができます。 [19] さらに、数式プロパティを使えば、「最終更新から〇日経過」といった表示や、経過日数に応じて信号機のようなアイコン(🟢🟡🔴)を表示する「鮮度インジケーター」を自作することも可能です。

Confluenceの場合:

Confluenceも同様に最終更新日時が表示されますが、特に強力なのが「Automation(自動化)」機能です。 [4] 例えば、「ページが180日以上更新されていなければ、自動で『要更新』ラベルを付ける」といったルールを設定できます。 [4] これにより、人の手を使わずに鮮度の低いページを機械的に洗い出し、可視化する仕組みを構築できます。

2. 期限切れ情報の自動アラートと通知

「気づいたら情報が古くなっていた」という事態を防ぐには、期限切れを自動で検知し、担当者に通知する仕組みが不可欠です。

Notionの場合:

Notionには、ページ内で「@remind 日付」と入力することで、指定した日時に通知を飛ばせるリマインダー機能があります。ページの作成・更新時に「3ヶ月後に見直し」のリマインドを設定しておくことで、担当者自身が忘れていてもNotionが教えてくれます。また、定期的に古い情報を「アーカイブ」ページに移動させる手動運用も有効です。

Confluenceの場合:

ここでもAutomation機能が活躍します。「最終更新から6ヶ月以上経過したページのオーナーに、自動でレビュー依頼メールを送る」といった設定が可能です。 [4] さらに、「Better Content Archiving」のようなサードパーティ製のアプリを使えば、より高度な期限管理や通知設定も実現できます。

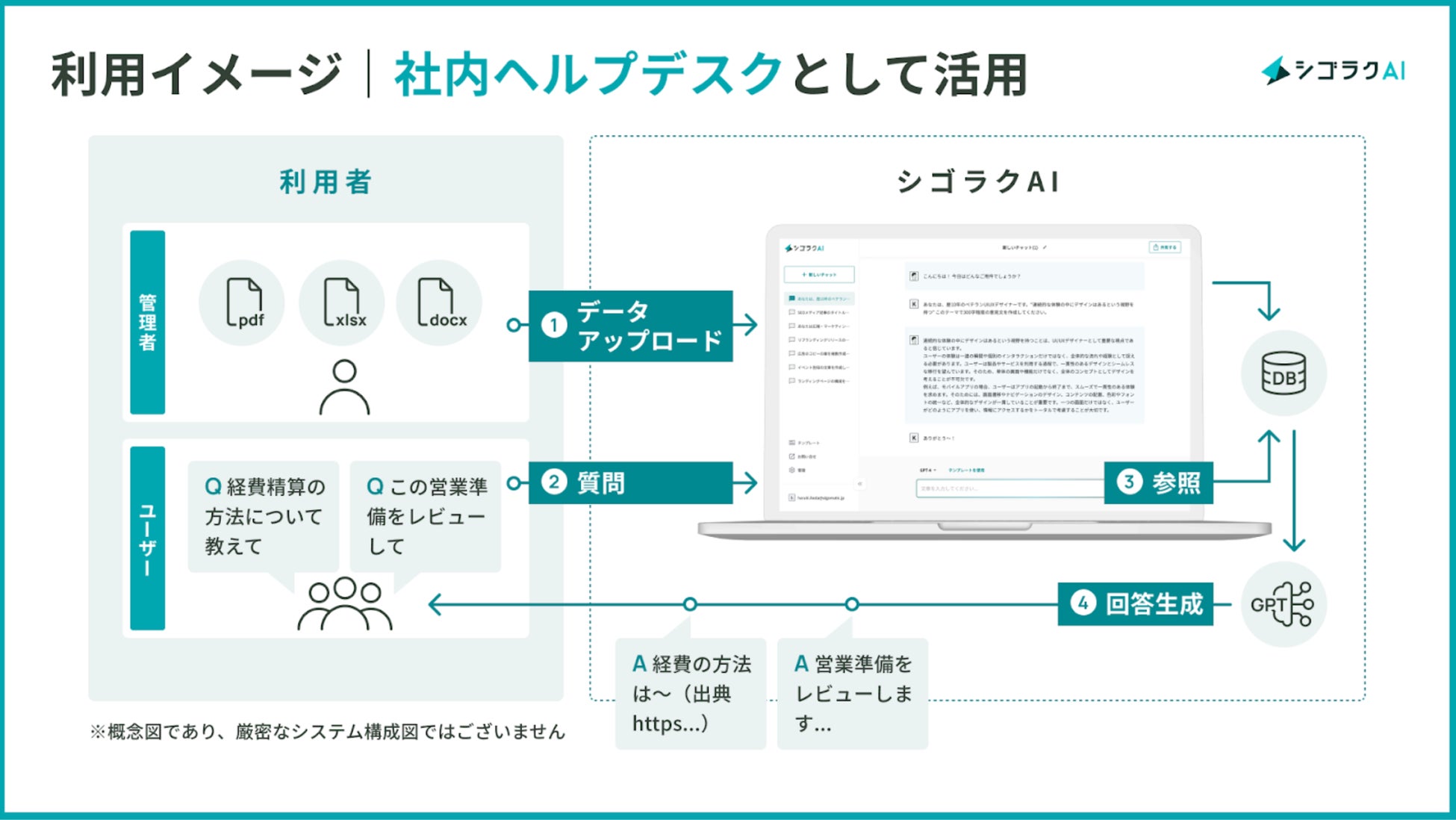

3. Q&A・FAQで根拠リンクを必須に – 信頼性を高めるルール作り

社内のQ&AやFAQは便利な反面、回答の根拠が曖昧だと信頼されません。そこで、「回答には必ず根拠となる情報源へのリンクを記載する」というルールを設けましょう。

例えば、「経費精算の上限は?」という質問に対して、「〇〇円です」とだけ答えるのではなく、「〇〇円です(詳細は経費精算規程 第X条を参照)」のように、社内規程や公式マニュアルへのリンクを必ず添えるようにします。これにより、回答の信頼性が飛躍的に向上し、読者も最新の一次情報を確認できます。このルールは、将来的に社内情報を学習させたAIに回答させる際、AIが回答の根拠を提示できるようになるため、AIの回答精度と信頼性を高める上でも非常に重要です。 [12]

4. ページごとの更新責任者アサイン – オーナーシップで情報を守る

情報の放置を防ぐ最も効果的な方法は、各ページに「更新責任者(ページオーナー)」を明確に定めることです。

Notionの場合:

ページ冒頭に「Callout(コールアウト)」という目立つブロックを使い、「📌このページの責任者:@山田太郎」のようにオーナーを明記する方法が推奨されています。データベースで管理している場合は、「担当者」プロパティを設けてオーナーを設定すれば、誰がどの情報を管理しているか一覧で把握できます。

Confluenceの場合:

Confluenceには標準で「ページオーナー」機能が搭載されています。 [17] ページの所有者を公式に設定・変更できるため、担当者が異動した場合でも、新しい担当者にオーナー権限を譲渡することで、スムーズな引き継ぎが可能です。 [17, 22] オーナーが設定されていれば、利用者は誰に質問すれば良いか明確になり、オーナー自身も「自分がこの情報を最新に保つ」という責任感が生まれます。

2025年最新!AI活用事例と導入ステップ

AI付き社内Wikiは、具体的にどのような場面で役立つのでしょうか。最新の活用事例と、導入を成功させるためのステップを見ていきましょう。

最新AI活用事例: Notion AIとAtlassian Intelligence

Notion AIは、特に「Q&A機能」が強力です。 [13] 社員が「今年の有給休暇の繰越ルールは?」と自然な言葉で質問すると、Notion内の人事規定ページなどをAIが探し出し、要点をまとめて回答してくれます。 [13] さらに、SlackやGoogle Driveと連携すれば、社内Wiki以外の情報も横断的に検索できるため、「あの資料どこだっけ?」という情報探しの時間を劇的に削減します。 [6, 10]

一方のAtlassian Intelligenceも進化を続けており、Confluenceの検索バーからAIに質問すると、関連ページを根拠として回答を生成してくれます。 [1, 4] 特に、社内特有のプロジェクト名や専門用語が出てきた際に、AIがその定義を自動で示してくれる機能は、新入社員のオンボーディングなどに非常に役立ちます。 [3] これらのAI機能は、週あたり平均45分の時間節約に繋がるという試算もあります。

導入を成功させる6つのステップ

AI付き社内Wikiの導入は、以下のステップで進めるのが成功への近道です。

- 目的と要件の整理:何のためにWikiを導入するのか(問い合わせ削減、属人化解消など)を明確にします。

- ツール選定:上記の比較表を参考に、自社の文化や規模に合ったツール(Notion or Confluence)を選びます。

- 情報構造の設計:部署ごと、プロジェクトごとなど、誰にとっても分かりやすい情報の分類ルールを決めます。

- ガイドライン策定:本記事で紹介した4つの運用ルールなどを明文化し、全社で共有します。

- 試験運用とフィードバック:まずは特定部署など小規模でスタートし、利用者から使い勝手などの意見を集めて改善します。

- 全社展開と定着化:試験運用の結果を元に改善し、全社へ展開します。AI検索の便利さをデモするなど、成功体験を共有して利用を促進します。

よくある課題と対処法

最後に、社内Wiki運用でつまずきがちなポイントと、その対策をまとめます。

- 課題1:誰も更新してくれない、使ってくれない

対策:経営層からWiki活用の重要性を発信し、「重要な情報はまずWikiに書く」文化を醸成します。ページオーナー制度と自動リマインドで更新を促しましょう。 [14] - 課題2:情報が多すぎて、結局探せない

対策:タグ付けや命名規則を統一し、情報の整理を心がけます。AI検索を活用すれば、多少の用語の揺れは吸収してくれますが、基本的な情報整理は不可欠です。 [9] - 課題3:AIの回答が不正確(ハルシネーション)

対策:AIの回答は鵜呑みにせず、必ず根拠となったページを確認する習慣をつけさせます。AIが参照元リンクを提示する機能があれば、それを活用しましょう。重要な判断は必ず人間が行うルールを徹底します。 - 課題4:機密情報の管理が不安

対策:ConfluenceやNotionの権限設定機能を活用し、情報ごとにアクセスできる人を厳密に管理します。 [12] クラウドAIのデータ利用ポリシーを確認し、機密性の高い情報はAIに学習させないなどのルールも必要です。

おわりに

社内Wikiは、もはや単なる情報の倉庫ではありません。AIという強力なパートナーを得て、社員一人ひとりの知識を引き出し、組織全体の生産性を向上させる「知のプラットフォーム」へと進化しています。NotionやConfluenceといった優れたツールの特性を理解し、自社に合った運用ルールを設計することで、誰もが安心して頼れる「社内の賢者」を作り上げることができるでしょう。

本記事で紹介した、情報の鮮度管理、根拠の明示、責任の所在の明確化といった地道な取り組みこそが、AI時代におけるナレッジマネジメントの成功の鍵を握ります。ぜひ、小さな一歩からでも始めて、貴社だけの最強のナレッジプラットフォームを育てていってください。