【2025年最新】見積比較AI完全ガイド!PDFやメールから自動で比較表を作成する仕組みを初心者向けに徹底解説

企業の購買部門にとって、複数の取引先から提出された見積書を比較・検討する業務は、正確性と迅速性が求められる重要な仕事です。しかし、各社でフォーマットが異なるPDFの見積書や、メール本文に記載された条件を一つひとつ手作業でExcelに転記し、比較表を作成する作業は非常に時間がかかり、人的ミスの温床にもなりがちです。「項目名が微妙に違う」「前提条件を見落としていた」といった経験は、多くの担当者がお持ちではないでしょうか。本記事では、こうした購買業務の悩みを解決する切り札として注目される「見積比較AI」について、初心者の方にも分かりやすく、その仕組みから最新ツール、導入のメリット・デメリットまでを徹底的に解説します。

見積比較AIとは?~煩雑な手作業からの解放~

見積比較AIとは、人工知能(AI)技術を活用して、PDFやメールといった様々な形式の見積書から金額、納期、支払条件などの重要項目を自動で抽出し、比較可能な表形式に集計するシステムのことです。従来、人間が目と手で行っていた tedious な作業をAIが肩代わりしてくれるため、業務の大幅な効率化と精度の向上が期待できます。 [17] 例えば、ある建設業の資材調達部では、これまで4人がかりで数日を要していた1000ページにも及ぶ見積PDFの比較作業が、AI導入後はわずか1人・1日で完了するようになったという報告もあります。AIは単に情報を抜き出すだけでなく、項目名の表記ゆれ(例:「コンクリ」と「生コン」)を同一のものとして認識したり、複数の見積書の差異をハイライト表示したりするなど、人間が見落としがちな細かな違いも検出してくれます。これにより、担当者は単純作業から解放され、より戦略的な価格交渉やサプライヤー選定といった高度な業務に集中できるようになるのです。

【2025年最新】注目の見積比較AIツール&サービス

現在、見積比較業務を支援するAIツールは、汎用的なものから特定業務に特化したものまで様々です。ここでは代表的な選択肢をいくつかご紹介します。

- ChatGPTやClaudeなどの汎用対話AI: OpenAIのChatGPTやAnthropicのClaudeといった大規模言語モデル(LLM)は、「この2つの見積書を比較して表にまとめて」といった自然な言葉での指示で、簡単な比較表を作成できる場合があります。手軽に試せる反面、機密性の高い情報を扱う際のセキュリティには注意が必要です。

- SAP Aribaの「Joule」やCoupaの「Navi」: 大手の購買管理クラウドサービスにもAIアシスタント機能が搭載され始めています。 [3] これらは、見積依頼から比較表の自動生成、差分の要約まで、購買プロセス全体を統合的に支援します。大企業向けの高度なソリューションと言えるでしょう。

- エートスAIの見積差分抽出AI: 建設業や製造業など、特定の業界に特化して見積書の差分検出AIを開発・提供している日本のスタートアップです。価格、構成、仕様の差異を自動で分類・抽出し、稟議に使えるレポートを生成するなど、現場の実務に即した機能が特徴です。

- CADDi Quote(キャディ・クオート): 製造業向けの調達支援クラウドで、過去の図面や見積データをAIが解析し、最適なサプライヤー候補の選定や見積プロセス全体を効率化します。属人化しがちな見積先の選定や、分散しがちな見積情報の管理といった課題を解決します。 [4]

- AI-OCR搭載の見積・請求書管理システム: AI技術で進化したOCR(光学的文字認識)により、紙の見積書をスキャンするだけで高精度にデータ化できるシステムです。直接的な比較機能はありませんが、紙媒体の見積書をデジタルデータに変換する第一歩として多くの企業で導入が進んでいます。

これらのツールは、それぞれに強みや特徴があります。自社の課題や予算に合わせて、適切なツールを選んだり、複数のツールを組み合わせて活用したりすることが成功の鍵となります。

PDFやメールを読み解くAI技術の仕組み

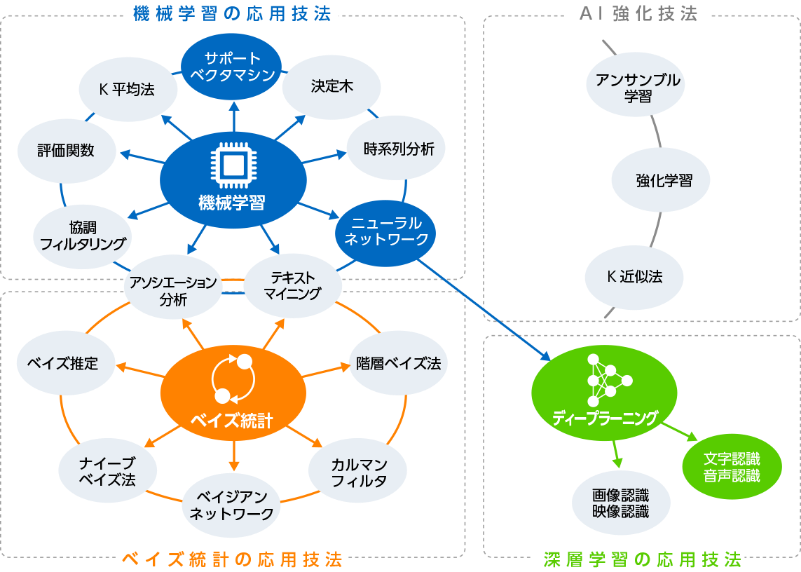

見積比較AIは、どのような技術で文書の内容を理解しているのでしょうか。その裏側を支える主要な3つのAI技術を簡単に解説します。

- AI-OCR(AI搭載の光学的文字認識): 紙の見積書をスキャンした画像PDFなど、画像データから文字をテキストデータに変換する技術です。 [22] 従来のOCRと異なり、AI(特にディープラーニング)を活用することで、手書きの文字や様々なレイアウトの帳票でも、人間のように文脈を考慮しながら高精度に文字を読み取ることが可能になりました。 [16, 22] これにより、フォーマットの異なる多様な見積書に対応できます。

- NLP(自然言語処理): テキストデータの中から「これは金額」「これは納期」といった情報の意味をコンピュータが理解・解析するための技術です。 [21] 例えば、「お支払い条件:検収後60日以内」という一文から、「支払条件」という項目名と「検収後60日」という値を正確に抜き出す役割を担います。 [21]

- LLM(大規模言語モデル): ChatGPTの登場で一躍有名になった技術で、膨大なテキストデータを学習し、人間のように自然な文章を生成したり、文脈を深く理解したりする能力に長けています。 [6] 見積比較の文脈では、各見積書の内容を総合的に理解し、「A社は価格が最も安いが、B社は保証期間が長い」といった要約レポートを作成したり、異なる表現(例:「検収後支払い」と「納品完了月の翌々月末払い」)を実質的に同じ条件だと解釈して整理したりするのに活用されます。

これらの技術が連携することで、AIは人間のように文書を読み、意味を理解し、比較可能なデータへと整理することができるのです。

AIによる見積比較表の自動作成フロー

では、実際にAIはどのようにして見積比較表を作成するのでしょうか。その具体的な流れを見ていきましょう。

- データの投入: まず、比較したい見積書のPDFファイルやメールのテキストをAIシステムにアップロードします。ドラッグ&ドロップで複数のファイルを一度に処理できるツールも多いです。

- キー項目の抽出と標準化: AI-OCRとNLP技術により、各見積書から「金額」「納期」「支払条件」といったキー項目が自動で抽出されます。このとき、「円」と「¥」のような表記ゆれや、「令和」と西暦のような単位の違いもAIが自動で統一(正規化)してくれます。

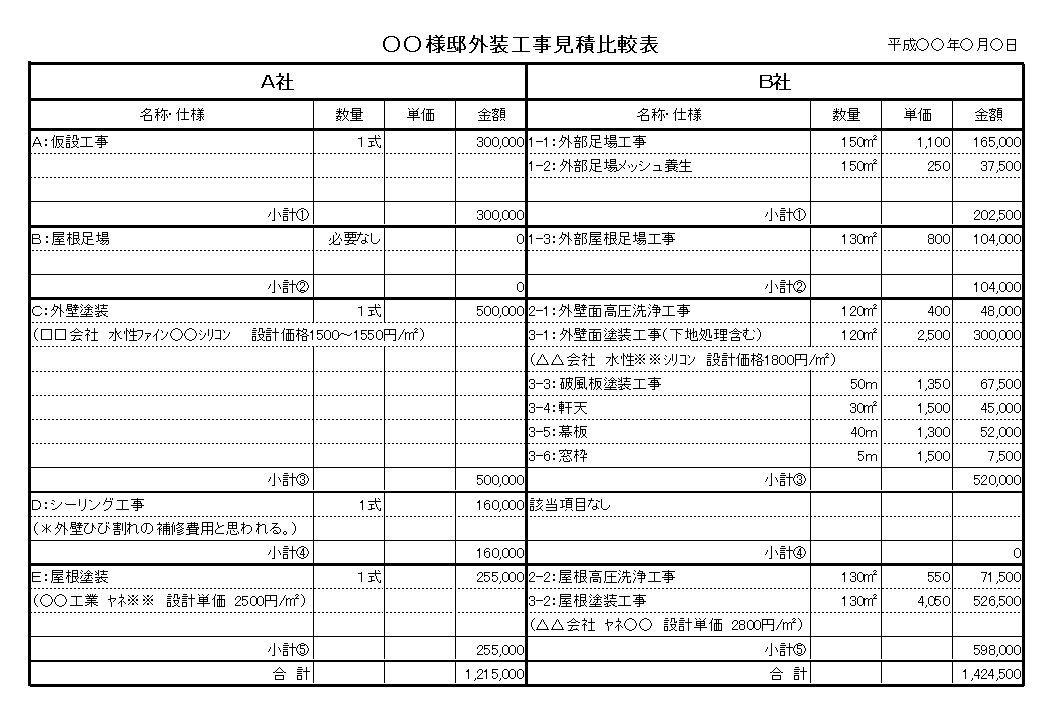

- 比較表の自動生成: 抽出・整理されたデータをもとに、AIが瞬時に比較表を作成します。以下は、その一例です。

| 項目 | A社見積 | B社見積 | C社見積 |

|---|---|---|---|

| 見積金額(税込) | 1,200,000円 | 1,150,000円 | 1,300,000円 (輸送費込) |

| 支払条件 | 検収後60日払い | 検収後45日払い | 検収後60日払い |

| 納期 | 発注後4週間 | 発注後5週間 | 発注後4週間 |

| 保証/保守条件 | 1年間の無償保証 | 半年間無償保証 | 1年間の無償保証 |

- 差分のハイライトと要約レポート: AIは、最も安い価格を太字にしたり、納期が遅い箇所を色付けしたりするなど、重要な差分を視覚的に分かりやすく強調します。さらに、「C社の金額には輸送費が含まれているため、単純な価格比較はできない」といった補足情報や、全体の比較結果をまとめた要約コメントを自動で生成してくれるツールもあります。

従来の手作業との違い:メリットとデメリット

AI導入は、従来のエクセルを使った手作業と比較して多くのメリットをもたらしますが、注意すべき点もあります。

メリット(長所)

- 圧倒的な時間短縮: 数日がかりの作業が数時間に短縮されるなど、生産性が劇的に向上します。 [5, 12]

- ヒューマンエラーの防止: 細かい条件の見落としや転記ミスがなくなり、比較の精度と網羅性が高まります。 [12]

- 属人化の解消: ベテランのノウハウをAIに学習させることで、経験の浅い担当者でも質の高い比較検討が可能になり、業務が標準化されます。 [4]

- 交渉力の強化: AIが生成した客観的なデータや分析レポートは、社内説明やサプライヤーとの価格交渉において強力な根拠となります。 [6]

- 高度なデータ分析: 蓄積された見積データを活用し、将来の価格予測や新たなサプライヤー候補の発見など、より戦略的な購買活動へと繋げられます。 [15]

デメリット(短所・注意点)

- AIへの過信は禁物: AIの分析結果はあくまで参考情報であり、最終的な判断は人間の経験や現場の状況を考慮して下す必要があります。 [4]

- 誤情報の可能性: AIは時に事実と異なる情報(ハルシネーション)を生成することがあります。出力された内容は必ず人間がファクトチェックを行うべきです。 [6]

- 導入・運用コスト: ツールの利用には月額費用や、カスタマイズ開発の場合は初期費用が発生します。費用対効果を慎重に見極めることが重要です。 [4, 18]

- セキュリティリスク: 機密情報である見積書を外部のAIサービスに入力する際は、情報漏洩のリスク対策が不可欠です。 [13]

導入事例と活用のコツ

見積比較AIをうまく活用している企業は、どのような工夫をしているのでしょうか。成功事例から学べる活用のコツをいくつか紹介します。

ある大手製造業ではAIを活用して購買プロセス全体を見直し、年間で数億円のコスト削減を達成しました。この企業では、見積比較に留まらず、需要予測からサプライヤー評価までをデータに基づいて行い、AIの分析結果を購買戦略に反映させています。

活用のコツ

- スモールスタートで始める: まずは特定の部署や業務に限定して試験的に導入(PoC)し、効果を測定してから全社展開を検討するのが着実な進め方です。 [4]

- 現場の知見をAIに反映させる: 自社特有の専門用語や取引ルールなどをAIに学習させることで、分析精度を大きく向上させることができます。現場担当者がAIの出力結果を評価し、フィードバックするサイクルが重要です。

- 目的に合ったツールを選ぶ: 「とにかく手作業を減らしたい」「価格の妥当性を分析したい」など、解決したい課題を明確にし、それに最適な機能を持つツールを選びましょう。

- セキュリティルールを整備する: 会社として利用してよいAIツールを定め、機密情報の取り扱いに関するルールを明確にすることが、安全なAI活用の前提となります。 [13]

セキュリティとコストに関する注意点

最後に、AI導入を検討する上で特に重要なセキュリティとコストについて、注意点をまとめます。

セキュリティ

見積書は企業の機密情報の塊です。外部のクラウドAIを利用する際は、入力したデータがAIの学習に再利用されない設定になっているか、サービス提供者のセキュリティ対策は十分かなどを必ず確認しましょう。可能であれば、Azure OpenAI Serviceのような、入力データを保護する機能を持つ法人向けサービスを選択することが推奨されます。

コスト

AIツールのコストは、クラウドサービスであれば月額数万円から、オーダーメイド開発であれば数百万円以上と様々です。 [4] 導入コストだけでなく、それによって削減できる人件費や、交渉で有利になることで生まれるコスト削減効果(ROI:投資対効果)を総合的に評価し、判断することが不可欠です。多くのサービスで無料トライアルが提供されているので、まずは実際に試してみて、自社の業務に合うかを見極めることから始めましょう。 [11]

まとめ:AIを“賢い相棒”に、購買業務を次のステージへ

本記事では、2025年最新の見積比較AIについて、その仕組みから活用法までを解説しました。見積比較AIは、煩雑な手作業から担当者を解放し、より創造的で戦略的な業務に集中できる環境を実現する強力なツールです。AIの提案を鵜呑みにするのではなく、あくまで優秀な“参謀”または“賢い相棒”として位置づけ、人間の判断力と組み合わせることで、その価値を最大限に引き出すことができます。 [14] 多くの企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する中、購買・調達業務におけるAI活用は、もはや特別なことではありません。 [20] 本記事を参考に、ぜひ自社でのAI活用の第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。