AIでファイル名・版管理を自動化!「無限最終ループ」から脱却する命名術と整理術

「最終報告書_fix_ver2_final(本当の最終).docx」――。このようなファイル名に、見覚えはありませんか?日々の業務でドキュメントを扱う中で、ファイル名やバージョン管理にまつわる悩みは尽きません。資料を修正するたびに「_final」「_最新版」と名付け足し、結局「final_final2」や「最新版(本当の最新版)」といった混乱した名前が乱立する、通称「無限最終ループ」。この現象は、どれが本当の最新版なのか分からなくなり、重大なミスの原因となりがちです。

さらに、最新ファイルへのリンクを共有したはずが、古い版を参照されて手戻りが発生したり、過去の版がフォルダ内に散乱して必要なファイルを探すのに時間を浪費したりと、生産性を大きく下げる要因になっています。こうした課題を解決する鍵として近年注目されているのが、生成AI(Generative AI)による自動化です。生成AIとは、文章や画像などを自動で作り出すAIのことで、私たちの指示(プロンプト)に応じて様々なタスクを実行してくれます。 [20] 2025年現在、この生成AIや機械学習を活用することで、ファイル命名のチェック、最新版リンクの自動更新、さらには不要ファイルのアーカイブ整理まで、驚くほど効率化する手法が登場しています。 [19]

この記事では、AIの専門家ではないビジネスパーソンの方でもすぐに取り入れられるように、専門用語はできるだけ平易に解説しながら、最新のテクニックやツール事例、今日から使える小技の数々をご紹介します。日々のファイル管理ストレスを劇的に減らし、「どれが最新版?」「このファイルは残すべき?」と悩まないスマートな業務環境を、AIと共に実現してみましょう。

1. AIを使ったファイル命名ルール自動チェック術:「無限最終ループ」からの解放

ファイル管理の第一歩は、なんといっても「命名規則」です。ファイル名は、人間だけでなくAIが内容を推測する上でも重要な手がかりとなります。 [27] 一貫性のある命名規則が守られていれば、誰にとっても検索性が格段に上がり、必要な情報に素早く辿り着けるのです。

ファイル名が重要な理由と“無限最終ループ”問題

典型的な失敗例が、冒頭で挙げた「_最終」「_最新」をファイル名に含めてしまうことです。一度「最終版」と名付けたファイルに修正が入ると、「最終版2」「最終版(修正後)」と増殖し、もはや何が最終なのか誰にも分からなくなります。これは単なる整理整頓の問題ではなく、古い情報をもとに意思決定をしてしまうリスクを孕んでいます。

この問題への最もシンプルで効果的な対策は、初めから一貫したバージョン番号や日付を使うことです。例えば、「Ver.1.0」「Ver.1.1」のように番号で管理すれば、数字が大きいほど新しいというルールが明確になります。また、日付を使う場合は「20250908_プロジェクトX報告書.docx」のように「YYYYMMDD」形式で統一すれば、時系列で自動的にソートされます。重要なのは「誰が見ても、そしてAIが見ても」最新版が判断できる命名規則を徹底することです。

AIによる命名チェックとリネーム提案

とはいえ、チーム全員が常にルールを守れるとは限りません。そこで活用したいのが、ChatGPTのような生成AIによる自動チェックです。 [2] 例えば、フォルダ内のファイル名一覧をAIに渡し、次のようなプロンプト(指示)を入力します。

以下のファイル名リストをチェックし、私たちが定めた命名規則「YYYYMMDD_案件名_バージョン.拡張子」に沿っていないものを指摘してください。また、規則に沿った新しいファイル名を提案してください。 【ファイル名リスト】 ・最終報告書.docx ・20250820_定例会議.pptx ・企画書案_fix_最新.pdf ・20250905_プロジェクトA_v1.0.xlsx

このように指示すれば、AIは「最終報告書.docx」や「企画書案_fix_最新.pdf」といった曖昧な名前を即座に指摘し、改善案を提示してくれます。AIを“命名ルールの監査役”として活用することで、人為的なミスやルールの形骸化を防げるのです。

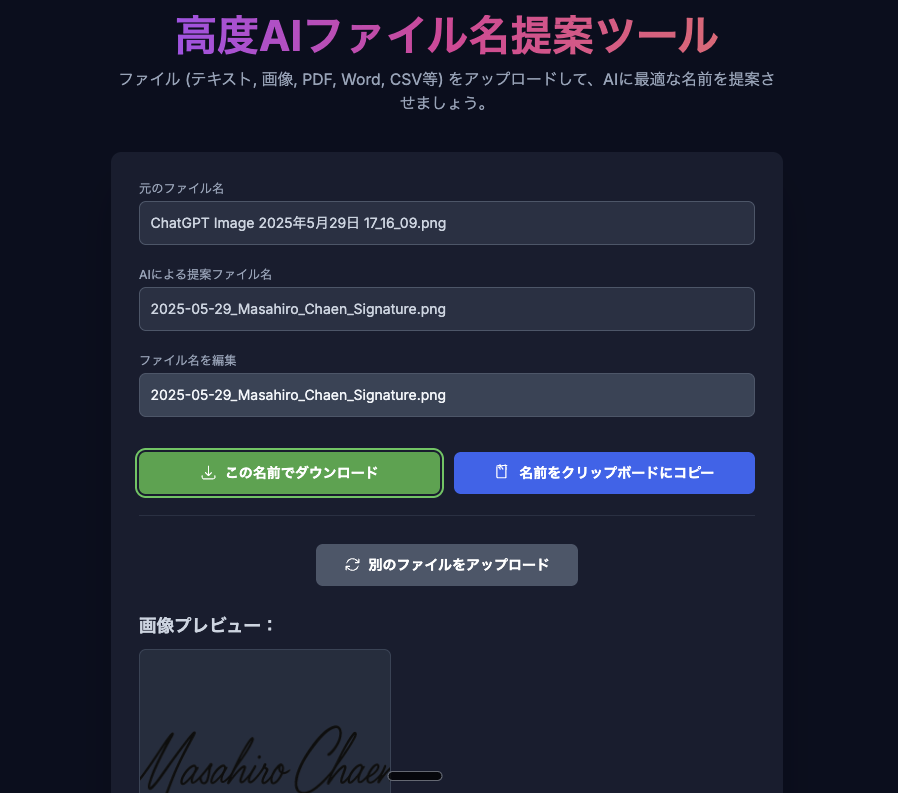

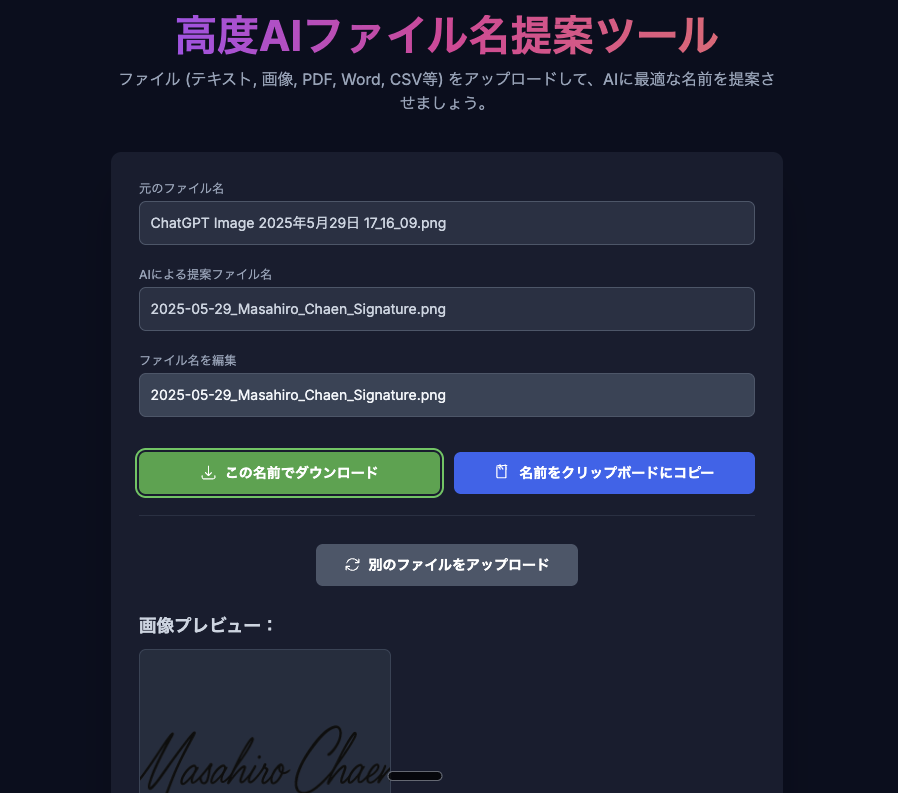

さらに進んだ活用法として、AIにファイル名を一括で変更させることも可能です。あるエンジニアは、AIが内容を理解しやすいように、ファイル名自体をAIに生成させるプロンプトを公開しています。 [27] この手法では、「report_final.pdf」のような抽象的な名前を、AIが内容を読み取って「2025-09-07_四半期業績レポート.pdf」のように自動でリネームできます。これにより、AIツールを使ったファイル検索の精度も劇的に向上すると報告されています。

導入は難しくありません。以下のステップで進められます。

- 命名規則の設定: まずチームで守るべきルールを決めます。AIに「ファイル命名規則の案をいくつか出して」と相談するのも良いでしょう。 [2]

- ファイル名リストの収集: 対象フォルダ内のファイル名一覧をテキストファイルなどにまとめます。

- AIによる評価: その一覧を生成AIに入力し、ルール違反の指摘と改善案の出力を依頼します。

- リネームの実施: AIの提案を確認し、ファイル名を変更します。数が多い場合は、ファイル名を一括変更するためのスクリプト(簡易的なプログラム)をAIに作ってもらうことも可能です。

このように、AIを導入することで、面倒で徹底が難しかった命名規則の運用を半自動化できます。「最終の最終はどれ?」と悩む無駄な時間をなくし、整理されたデジタル環境を維持しましょう。

2. 最新版ファイルへのリンク自動化と共有ベストプラクティス

ファイル名を整理したら、次に重要なのが最新版へのアクセスを一本化することです。メールにファイルを添付してやり取りする方法は、受信者ごとに異なるバージョンが手元に残り、混乱の元凶となります。現代のビジネスシーンでは、クラウドストレージの「共有リンク」を活用するのが最もスマートな解決策です。

クラウドストレージで“常に最新版”を共有する

GoogleドライブやOneDrive、Dropboxといったクラウドストレージサービスでは、ファイルごとに固有のリンク(URL)を発行できます。 [3, 12] このリンクを共有すれば、相手はいつでもそのファイルの最新状態にアクセスできます。ファイルを更新しても、リンク自体は変わりません。

重要なポイントは、ファイルを更新する際の操作です。例えばGoogleドライブでは、既存のファイルに対して「新しいバージョンとしてアップロード」という機能を使うことで、共有リンクを維持したまま中身だけを最新版に差し替えることができます。 [5] これにより、リンクを受け取った側は何も意識することなく、常に最新の情報を見ることができるのです。多くのクラウドストレージには「バージョン管理」機能が備わっており、万が一の場合でも過去のバージョンに簡単に復元できるため安心です。 [3]

この運用を徹底するための実践ポイントは以下の通りです。

- クラウドでの一元管理: 重要な文書はローカル(自分のPC)ではなく、クラウド上で一元管理することを基本とします。 [17] これにより、どこからでもアクセスでき、バックアップも自動で行われます。 [12]

- 共有は「リンク」で: ファイルを共有する際は、ファイルそのものではなく共有リンクを渡すことを徹底します。「最新の営業報告は、こちらのリンクからご覧ください」と案内することで、誤って古い資料を参照するリスクを根本から断ち切ります。 [16]

- 更新フローの整備: 新しいバージョンをアップロードする際の手順をチームで決めます。例えば、「修正版は必ずクラウド上の元ファイルに上書きアップロードし、関係者に『リンク先のファイルを更新しました』と通知する」といった簡単なルールでも効果は絶大です。

AIによるリンクの自動案内

さらに進んだ活用法として、社内のAIアシスタントに最新ファイルのリンクを尋ねるという方法も現実的になってきました。例えば、社内チャットツールに連携したAIボットに「先月の営業会議の議事録を見せて」と話しかけるだけで、AIが社内ストレージから該当するファイルの最新版を探し出し、その共有リンクを自動で返してくれる、といった運用です。

実際に、多くの企業向けAI検索ツールは、自然言語での質問に対して関連ファイルを提示する機能を提供しています。 [13, 18] これにより、人間がフォルダ構造を必死に思い出したり、検索キーワードを工夫したりする必要がなくなり、「探す」という行為そのものが過去のものになるかもしれません。

人もAIも、常に“単一の信頼できる情報源(Single Source of Truth)”を参照する。この状態を築くことが、現代のファイル管理における理想形と言えるでしょう。

3. ファイルのアーカイブ整理とAI活用事例

最後のテーマは、使い終わった過去バージョンの整理(アーカイブ)です。新しいファイルが日々作成される一方で、古いファイルが際限なく蓄積されると、ストレージ容量を圧迫するだけでなく、「どれが現行でどれが不要か」の判断を困難にします。定期的なアーカイブはファイル管理の基本ですが、多忙な業務の中ではつい後回しにされがちです。

AIによるアーカイブ候補の自動検出

ここでAIが大きな力を発揮します。AIは大量のファイルを高速に分析し、アーカイブすべきファイルの候補をリストアップしてくれます。 [19] 具体的には、以下のような分析が可能です。

- メタデータ分析: ファイルのメタデータ(作成日、最終更新日、最終アクセス日などの付帯情報)をAIが分析し、「過去1年以上アクセスされていないファイル」などを自動で抽出します。 [19] これらはアーカイブの有力候補です。

- 重複・類似コンテンツの検出: AIの自然言語処理技術を使えば、ファイル名が違っていても内容が酷似しているファイルを見つけ出すことができます。 [1, 11] 例えば、社内ナレッジ管理ツール「ナレカン」では、ファイルをアップロードする際にAIが内容の重複を検知し、「既に類似のファイルが存在します」とアラートを表示する機能を提供しています。 [1] これにより、同じような資料が部署ごとに乱立するのを防ぎ、知識の一元化を促進します。

これらのAIによる分析結果を元に、ユーザーは最終的な要・不要の判断を下すだけです。AIが作成した「アーカイブ候補リスト」を確認し、ボタン一つでまとめてアーカイブ用フォルダに移動させるといった運用が可能になります。

AIによるファイル整理・検索ツールの動向

現在、個人向けから企業向けまで、AIを活用したファイル管理ツールが多数登場しています。 [7] それぞれに特徴があり、目的に応じて使い分けることが重要です。

| ツールカテゴリ | 主な特徴 | 対象ユーザー |

|---|---|---|

| 汎用生成AI (ChatGPT, Gemini 등) | プロンプト次第で命名規則のチェックやリネーム案の作成など、柔軟な自動化が可能。APIを使えばより高度な連携も。 | 個人、小規模チーム |

| 企業向けクラウドストレージ (Box, Microsoft 365 Copilot) | AIが搭載され、ファイルの内容に基づいた高度な検索、要約、自動タグ付け機能などを提供。セキュリティも強固。 [22] | 中~大規模企業 |

| 重複ファイル削除ツール (4DDiG Duplicate File Deleterなど) | AIを活用し、ファイル名が異なっても内容が同じファイルを高精度で検出し、削除を支援する特化型ツール。 [11] | 個人、クリエイター |

AIを用いたアーカイブは、単に古いファイルをどこかへ移動させるだけでなく、必要な時にすぐ探し出せる「生きたアーカイブ」を実現します。 [6, 24] 現行業務で使うフォルダが常に整理整頓されていれば、日々の検索効率が上がり、本来の創造的な業務に集中できる時間が増えるはずです。

おわりに:AIで実現するスマートなファイル管理

本記事では、ファイル名のルール徹底、最新版リンクの共有、そして過去版の整理という、ファイル管理における3つの重要な取り組みについて、AIを活用した自動化・効率化の手法をご紹介しました。

最初はルールの設定やツールの導入に少し手間がかかるかもしれません。しかし、一度その仕組みを整えてしまえば、以降は「ファイル名のチェックはAIにおまかせ」「リンク切れや版のズレを心配する必要がない」「意識しなくても不要なファイルが溜まらない」という、ストレスフリーな環境が手に入ります。

特に生成AIの進化は目覚ましく、これまで人手では困難だった、きめ細やかなファイル管理のサポートが現実のものとなっています。 [4] チャットで話しかけるように自然な言葉で指示するだけで、AIが欲しい資料の最新版を探し出し、さらにはその内容を要約してくれる──そんな未来がすぐそこまで来ています。

まずは小さな一歩からで構いません。例えば、あなたのチームで「今日からファイル名に『final』『最新』と付けるのを禁止し、AIでチェックするルールを試してみる」ことから始めてみてはいかがでしょうか。その小さな変化が、チーム全体の生産性を大きく向上させるきっかけになるはずです。

煩雑なファイル管理から解放され、あなたが本来集中すべき創造的な業務にもっと時間を使うために。ぜひAIの力を賢く借りて、スマートなファイル管理を実現してください。

“`

### 納品用HTML(citationタグ除去済み)

“`html

AIでファイル名・版管理を自動化!「無限最終ループ」から脱却する命名術と整理術

「最終報告書_fix_ver2_final(本当の最終).docx」――。このようなファイル名に、見覚えはありませんか?日々の業務でドキュメントを扱う中で、ファイル名やバージョン管理にまつわる悩みは尽きません。資料を修正するたびに「_final」「_最新版」と名付け足し、結局「final_final2」や「最新版(本当の最新版)」といった混乱した名前が乱立する、通称「無限最終ループ」。この現象は、どれが本当の最新版なのか分からなくなり、重大なミスの原因となりがちです。

さらに、最新ファイルへのリンクを共有したはずが、古い版を参照されて手戻りが発生したり、過去の版がフォルダ内に散乱して必要なファイルを探すのに時間を浪費したりと、生産性を大きく下げる要因になっています。こうした課題を解決する鍵として近年注目されているのが、生成AI(Generative AI)による自動化です。生成AIとは、文章や画像などを自動で作り出すAIのことで、私たちの指示(プロンプト)に応じて様々なタスクを実行してくれます。 2025年現在、この生成AIや機械学習を活用することで、ファイル命名のチェック、最新版リンクの自動更新、さらには不要ファイルのアーカイブ整理まで、驚くほど効率化する手法が登場しています。

この記事では、AIの専門家ではないビジネスパーソンの方でもすぐに取り入れられるように、専門用語はできるだけ平易に解説しながら、最新のテクニックやツール事例、今日から使える小技の数々をご紹介します。日々のファイル管理ストレスを劇的に減らし、「どれが最新版?」「このファイルは残すべき?」と悩まないスマートな業務環境を、AIと共に実現してみましょう。

1. AIを使ったファイル命名ルール自動チェック術:「無限最終ループ」からの解放

ファイル管理の第一歩は、なんといっても「命名規則」です。ファイル名は、人間だけでなくAIが内容を推測する上でも重要な手がかりとなります。 一貫性のある命名規則が守られていれば、誰にとっても検索性が格段に上がり、必要な情報に素早く辿り着けるのです。

ファイル名が重要な理由と“無限最終ループ”問題

典型的な失敗例が、冒頭で挙げた「_最終」「_最新」をファイル名に含めてしまうことです。一度「最終版」と名付けたファイルに修正が入ると、「最終版2」「最終版(修正後)」と増殖し、もはや何が最終なのか誰にも分からなくなります。これは単なる整理整頓の問題ではなく、古い情報をもとに意思決定をしてしまうリスクを孕んでいます。

この問題への最もシンプルで効果的な対策は、初めから一貫したバージョン番号や日付を使うことです。例えば、「Ver.1.0」「Ver.1.1」のように番号で管理すれば、数字が大きいほど新しいというルールが明確になります。また、日付を使う場合は「20250908_プロジェクトX報告書.docx」のように「YYYYMMDD」形式で統一すれば、時系列で自動的にソートされます。重要なのは「誰が見ても、そしてAIが見ても」最新版が判断できる命名規則を徹底することです。

AIによる命名チェックとリネーム提案

とはいえ、チーム全員が常にルールを守れるとは限りません。そこで活用したいのが、ChatGPTのような生成AIによる自動チェックです。 例えば、フォルダ内のファイル名一覧をAIに渡し、次のようなプロンプト(指示)を入力します。

以下のファイル名リストをチェックし、私たちが定めた命名規則「YYYYMMDD_案件名_バージョン.拡張子」に沿っていないものを指摘してください。また、規則に沿った新しいファイル名を提案してください。 【ファイル名リスト】 ・最終報告書.docx ・20250820_定例会議.pptx ・企画書案_fix_最新.pdf ・20250905_プロジェクトA_v1.0.xlsx

このように指示すれば、AIは「最終報告書.docx」や「企画書案_fix_最新.pdf」といった曖昧な名前を即座に指摘し、改善案を提示してくれます。AIを“命名ルールの監査役”として活用することで、人為的なミスやルールの形骸化を防げるのです。

さらに進んだ活用法として、AIにファイル名を一括で変更させることも可能です。あるエンジニアは、AIが内容を理解しやすいように、ファイル名自体をAIに生成させるプロンプトを公開しています。 この手法では、「report_final.pdf」のような抽象的な名前を、AIが内容を読み取って「2025-09-07_四半期業績レポート.pdf」のように自動でリネームできます。これにより、AIツールを使ったファイル検索の精度も劇的に向上すると報告されています。

導入は難しくありません。以下のステップで進められます。

- 命名規則の設定: まずチームで守るべきルールを決めます。AIに「ファイル命名規則の案をいくつか出して」と相談するのも良いでしょう。

- ファイル名リストの収集: 対象フォルダ内のファイル名一覧をテキストファイルなどにまとめます。

- AIによる評価: その一覧を生成AIに入力し、ルール違反の指摘と改善案の出力を依頼します。

- リネームの実施: AIの提案を確認し、ファイル名を変更します。数が多い場合は、ファイル名を一括変更するためのスクリプト(簡易的なプログラム)をAIに作ってもらうことも可能です。

このように、AIを導入することで、面倒で徹底が難しかった命名規則の運用を半自動化できます。「最終の最終はどれ?」と悩む無駄な時間をなくし、整理されたデジタル環境を維持しましょう。

2. 最新版ファイルへのリンク自動化と共有ベストプラクティス

ファイル名を整理したら、次に重要なのが最新版へのアクセスを一本化することです。メールにファイルを添付してやり取りする方法は、受信者ごとに異なるバージョンが手元に残り、混乱の元凶となります。現代のビジネスシーンでは、クラウドストレージの「共有リンク」を活用するのが最もスマートな解決策です。

クラウドストレージで“常に最新版”を共有する

GoogleドライブやOneDrive、Dropboxといったクラウドストレージサービスでは、ファイルごとに固有のリンク(URL)を発行できます。 このリンクを共有すれば、相手はいつでもそのファイルの最新状態にアクセスできます。ファイルを更新しても、リンク自体は変わりません。

重要なポイントは、ファイルを更新する際の操作です。例えばGoogleドライブでは、既存のファイルに対して「新しいバージョンとしてアップロード」という機能を使うことで、共有リンクを維持したまま中身だけを最新版に差し替えることができます。 これにより、リンクを受け取った側は何も意識することなく、常に最新の情報を見ることができるのです。多くのクラウドストレージには「バージョン管理」機能が備わっており、万が一の場合でも過去のバージョンに簡単に復元できるため安心です。

この運用を徹底するための実践ポイントは以下の通りです。

- クラウドでの一元管理: 重要な文書はローカル(自分のPC)ではなく、クラウド上で一元管理することを基本とします。 これにより、どこからでもアクセスでき、バックアップも自動で行われます。

- 共有は「リンク」で: ファイルを共有する際は、ファイルそのものではなく共有リンクを渡すことを徹底します。「最新の営業報告は、こちらのリンクからご覧ください」と案内することで、誤って古い資料を参照するリスクを根本から断ち切ります。

- 更新フローの整備: 新しいバージョンをアップロードする際の手順をチームで決めます。例えば、「修正版は必ずクラウド上の元ファイルに上書きアップロードし、関係者に『リンク先のファイルを更新しました』と通知する」といった簡単なルールでも効果は絶大です。

AIによるリンクの自動案内

さらに進んだ活用法として、社内のAIアシスタントに最新ファイルのリンクを尋ねるという方法も現実的になってきました。例えば、社内チャットツールに連携したAIボットに「先月の営業会議の議事録を見せて」と話しかけるだけで、AIが社内ストレージから該当するファイルの最新版を探し出し、その共有リンクを自動で返してくれる、といった運用です。

実際に、多くの企業向けAI検索ツールは、自然言語での質問に対して関連ファイルを提示する機能を提供しています。 これにより、人間がフォルダ構造を必死に思い出したり、検索キーワードを工夫したりする必要がなくなり、「探す」という行為そのものが過去のものになるかもしれません。

人もAIも、常に“単一の信頼できる情報源(Single Source of Truth)”を参照する。この状態を築くことが、現代のファイル管理における理想形と言えるでしょう。

3. ファイルのアーカイブ整理とAI活用事例

最後のテーマは、使い終わった過去バージョンの整理(アーカイブ)です。新しいファイルが日々作成される一方で、古いファイルが際限なく蓄積されると、ストレージ容量を圧迫するだけでなく、「どれが現行でどれが不要か」の判断を困難にします。定期的なアーカイブはファイル管理の基本ですが、多忙な業務の中ではつい後回しにされがちです。

AIによるアーカイブ候補の自動検出

ここでAIが大きな力を発揮します。AIは大量のファイルを高速に分析し、アーカイブすべきファイルの候補をリストアップしてくれます。 具体的には、以下のような分析が可能です。

- メタデータ分析: ファイルのメタデータ(作成日、最終更新日、最終アクセス日などの付帯情報)をAIが分析し、「過去1年以上アクセスされていないファイル」などを自動で抽出します。 これらはアーカイブの有力候補です。

- 重複・類似コンテンツの検出: AIの自然言語処理技術を使えば、ファイル名が違っていても内容が酷似しているファイルを見つけ出すことができます。 例えば、社内ナレッジ管理ツール「ナレカン」では、ファイルをアップロードする際にAIが内容の重複を検知し、「既に類似のファイルが存在します」とアラートを表示する機能を提供しています。 これにより、同じような資料が部署ごとに乱立するのを防ぎ、知識の一元化を促進します。

これらのAIによる分析結果を元に、ユーザーは最終的な要・不要の判断を下すだけです。AIが作成した「アーカイブ候補リスト」を確認し、ボタン一つでまとめてアーカイブ用フォルダに移動させるといった運用が可能になります。

AIによるファイル整理・検索ツールの動向

現在、個人向けから企業向けまで、AIを活用したファイル管理ツールが多数登場しています。 それぞれに特徴があり、目的に応じて使い分けることが重要です。

| ツールカテゴリ | 主な特徴 | 対象ユーザー |

|---|---|---|

| 汎用生成AI (ChatGPT, Gemini 등) | プロンプト次第で命名規則のチェックやリネーム案の作成など、柔軟な自動化が可能。APIを使えばより高度な連携も。 | 個人、小規模チーム |

| 企業向けクラウドストレージ (Box, Microsoft 365 Copilot) | AIが搭載され、ファイルの内容に基づいた高度な検索、要約、自動タグ付け機能などを提供。セキュリティも強固。 | 中~大規模企業 |

| 重複ファイル削除ツール (4DDiG Duplicate File Deleterなど) | AIを活用し、ファイル名が異なっても内容が同じファイルを高精度で検出し、削除を支援する特化型ツール。 | 個人、クリエイター |

AIを用いたアーカイブは、単に古いファイルをどこかへ移動させるだけでなく、必要な時にすぐ探し出せる「生きたアーカイブ」を実現します。 現行業務で使うフォルダが常に整理整頓されていれば、日々の検索効率が上がり、本来の創造的な業務に集中できる時間が増えるはずです。

おわりに:AIで実現するスマートなファイル管理

本記事では、ファイル名のルール徹底、最新版リンクの共有、そして過去版の整理という、ファイル管理における3つの重要な取り組みについて、AIを活用した自動化・効率化の手法をご紹介しました。

最初はルールの設定やツールの導入に少し手間がかかるかもしれません。しかし、一度その仕組みを整えてしまえば、以降は「ファイル名のチェックはAIにおまかせ」「リンク切れや版のズレを心配する必要がない」「意識しなくても不要なファイルが溜まらない」という、ストレスフリーな環境が手に入ります。

特に生成AIの進化は目覚ましく、これまで人手では困難だった、きめ細やかなファイル管理のサポートが現実のものとなっています。 チャットで話しかけるように自然な言葉で指示するだけで、AIが欲しい資料の最新版を探し出し、さらにはその内容を要約してくれる──そんな未来がすぐそこまで来ています。

まずは小さな一歩からで構いません。例えば、あなたのチームで「今日からファイル名に『final』『最新』と付けるのを禁止し、AIでチェックするルールを試してみる」ことから始めてみてはいかがでしょうか。その小さな変化が、チーム全体の生産性を大きく向上させるきっかけになるはずです。

煩雑なファイル管理から解放され、あなたが本来集中すべき創造的な業務にもっと時間を使うために。ぜひAIの力を賢く借りて、スマートなファイル管理を実現してください。