【2025年最新】もうアイデアに困らない!AIを企画の「壁打ち相手」にする思考整理術

「会議で新しいアイデアを求められても、何も思い浮かばない」「企画のネタ出しにいつも苦労している」──ビジネスパーソンなら誰しも一度はそんな悩みを抱えたことがあるのではないでしょうか。特に専門家ではない初心者の方にとって、創造的なアイデアを出すことは大きなプレッシャーに感じられるかもしれません。しかし、アイデア創出は一部の天才だけの特別な能力ではなく、適切な方法を学べば誰でも身につけられるスキルです。近年、目覚ましい進化を遂げているAI(人工知能)は、このアイデア出しの強力なサポーターになります。まるで優秀な相談相手に話を聞いてもらうように、AIと対話することで、考えを整理し、発想を大きく広げることができるのです。この記事では、AIを企画の「壁打ち相手」として活用し、アイデア出しの壁を乗り越えるための思考整理術を、初心者の方にも分かりやすく解説します。アイデアが出なくなる根本的な原因から、AIを相棒にする具体的な方法、今日からすぐに試せるツールの使い方、そして安全に活用するための注意点まで、網羅的にご紹介します。この記事を読めば、あなたもAIを味方につけ、企画の悩みを解決する第一歩を踏み出せるはずです。

1. なぜアイデアは出なくなるのか?思考が停止する5つの原因

まず、なぜ私たちは「アイデアが何も思いつかない」という状態に陥ってしまうのでしょうか。その原因を知ることは、解決への第一歩です。創造的なアイデアが生まれなくなる背景には、主に心理的な要因と環境的な要因が複雑に絡み合っています。

- 完璧主義と失敗への恐れ: 「最初から100点満点のアイデアでなければ意味がない」という完璧主義は、自由な発想の最大の敵です。「こんなことを言ったら批判されるかもしれない」「くだらないと思われたら恥ずかしい」といった他人の評価を過度に気にするあまり、リスクを避けて何も言えなくなってしまうことは少なくありません。 このような心理的なブレーキが、せっかくのひらめきの種を自分自身で摘み取ってしまうのです。

- 自己制限とネガティブな思い込み: 「自分にはクリエイティブな才能はない」「どうせ良いアイデアなんて出せるわけがない」といったネガティブな自己暗示も、思考を停止させる大きな原因です。自分で自分の可能性にフタをしてしまい、挑戦すること自体を諦めてしまうのです。しかし、こうした思い込みには根拠がない場合がほとんどです。「自分にもできるかもしれない」と前向きな姿勢を持つことが大切です。

- クリエイティブブロック(思考の行き詰まり): 毎日の決まった業務や固定観念に縛られていると、新しい発想は生まれにくくなります。同じ環境、同じ仕事のやり方ばかりでは脳への刺激が少なくなり、思考パターンが凝り固まってしまうのです。また、過度なストレスや心身の疲労も、頭の柔軟性を奪い、自由なアイデア出しを妨げる要因となります。

- 知識や経験の不足: アイデアは、既存の知識や情報の組み合わせから生まれることがほとんどです。そのため、インプットとなる情報や経験が不足していると、アウトプットとしてのアイデアも当然出にくくなります。「何から考えたら良いか全く分からない」という状態は、多くの場合、インプット不足が原因です。

- 現実的な制約への過度な意識: 予算、時間、人員といったリソースの制約がプレッシャーとなり、「どうせ無理だ」という「できない理由」ばかりが頭に浮かんでしまうこともあります。もちろん制約を無視することはできませんが、アイデア出しの段階で意識しすぎると、発想の幅を狭めてしまいます。

これらの原因に心当たりはありましたか?しかし、心配は無用です。これらの壁は、AIという新しいパートナーを得ることで乗り越えられます。次章では、その具体的な方法について見ていきましょう。

2. AIが「壁打ち相手」になる、とはどういうことか?

そもそも「壁打ち」とは、自分の考えやアイデアを誰かに話して聞いてもらうことで、客観的な意見や感想(フィードバック)をもらい、思考を深めたり整理したりする作業のことです。 テニス選手が壁に向かってボールを打ち、返ってきたボールを打ち返す練習に似ていることから、このように呼ばれています。では、AIを「壁打ち相手」にするとは、具体的にどういうことなのでしょうか。

簡単に言えば、AIを人間のように見立てて対話し、アイデアのキャッチボールをすることです。 例えば、あなたが新しい企画のアイデア出しに行き詰まったとします。その状況や、ぼんやりと頭の中にあるアイデアの断片をAIに投げかけると、AIはそれに対して質問を返してくれたり、別の視点からの提案をしてくれたり、関連する情報を提示してくれたりします。その返答を見て、「なるほど、そういう切り口があったか」「その案のメリットは何だろう?」とさらに問いを重ねることで、一人ではたどり着けなかった思考の領域へと進むことができるのです。

AIとの壁打ちには、人間相手にはない大きなメリットがあります。

- 24時間365日、いつでも付き合ってくれる: 深夜でも早朝でも、アイデアがひらめいたその瞬間に相談できます。相手の都合を気にする必要はありません。

- 心理的なハードルが低い: 「こんな初歩的なことを聞いたらどう思われるだろう」といった遠慮や気遣いは一切不要です。 どんなに突拍子もないアイデアでも、AIは感情的に評価することなく、客観的に応答してくれます。

- 無限のアイデアを提供してくれる: AIは疲れを知りません。あなたが納得するまで、何度でも異なる角度からアイデアを出してくれます。

- 膨大な知識に基づいた視点が得られる: AIはインターネット上の膨大な情報を学習しています。 あなたが全く知らなかった業界のトレンドや、海外の事例などを踏まえた、幅広い視点からのフィードバックを得られる可能性があります。

このように、AIはあなたの思考を刺激し、発想を広げるための「無限のブレスト相手」となってくれます。 AIに答えを丸投げするのではなく、AIとの対話を通じて自分の頭を整理し、アイデアを磨き上げていく。これが、AIを壁打ち相手にするということなのです。

3. 初心者におすすめのAIツールは?【2025年版】

では、具体的にどのAIツールを使えば良いのでしょうか。2025年現在、多くの優れた対話型AIサービスが登場していますが、初心者が最初に試すなら、やはりChatGPT(チャットジーピーティー)が最もおすすめです。

ChatGPTは、米国のOpenAI社が開発した対話型AIで、自然な日本語で質問や指示を入力すると、人間のように文章で回答を生成してくれます。2022年の登場以来、世界中で急速に普及し、AIブームの火付け役となりました。基本的な機能は無料で利用でき、パソコンのブラウザやスマートフォンのアプリから気軽に始められるのが大きな魅力です。

もちろん、ChatGPT以外にも有力な選択肢は存在します。代表的なものをいくつかご紹介しましょう。

主要な対話型AIツール(2025年時点)

- Gemini (旧Bard): Googleが開発したAIで、最新のWeb情報をリアルタイムで検索し、回答に反映させる能力に長けています。 Googleの各種サービス(GmailやGoogleドキュメントなど)との連携も強力です。

- Claude: Anthropic社が開発したAIで、特に長い文章の読解や要約が得意とされています。 より丁寧で倫理的な回答を生成する傾向があり、ビジネス文書の作成などで力を発揮します。

- Microsoft Copilot (旧Bingチャット): Microsoftが提供するAIで、検索エンジン「Bing」の最新情報と、ChatGPTの技術を統合しています。WindowsやMicrosoft 365との連携がスムーズなのが特徴です。

これらのAIはそれぞれに強みがありますが、まずは最も情報が多く、汎用的に使いやすいChatGPTから始めてみるのが良いでしょう。 使い方は非常にシンプルで、「AIに話しかける」だけです。次の章で、その「話しかけ方」の具体的なコツを見ていきましょう。

4. AIの能力を引き出す!アイデア出しに役立つ質問テンプレート集

AIをアイデア発想の壁打ち相手として最大限に活用するためには、こちらからの「問いかけ」、すなわちプロンプトが非常に重要です。漠然と「何か良いアイデアない?」と聞くだけでは、ありきたりな答えしか返ってきません。AIが思考を深め、的確な回答を返せるように、質問の仕方を少し工夫してみましょう。ここでは、企画のアイデア出しの各段階で使える、具体的な質問テンプレートをご紹介します。

アイデアの種を見つける(発散フェーズ)

「[テーマ]に関する新しい企画のアイデアを、異なる視点から10個挙げてください。」

→まずは量を出すことを目的に、AIにブレインストーミングをさせます。「[ターゲット層]が抱える、まだ解決されていない悩みや不満をリストアップしてください。」

→顧客の課題(ペイン)からアイデアのヒントを探します。「[業界]における海外の成功事例を3つ挙げ、その成功要因を分析してください。」

→自分では気づかなかった新しい視点やトレンドを取り入れます。

アイデアを評価・深掘りする(収束フェーズ)

「先ほど挙げたアイデアの中で、[制約条件(例:低予算で始められる)]という観点から最も有望なものを3つ選んで、その理由を説明してください。」

→アイデアを特定の基準で絞り込みます。「[特定のアイデア]について、考えられるメリットとデメリットをそれぞれ5つ挙げてください。」

→アイデアを多角的に評価し、客観的な視点を得ます。「この企画を実行する上で、考えられるリスクや課題は何ですか?また、その対策案も併せて提案してください。」

→事前に障害を予測し、計画の実現可能性を高めます。

アイデアを具体化する(具体化フェーズ)

「A案とB案で迷っています。それぞれの案の長所と短所を比較検討し、どちらがより優れているか、あなたの意見を理由と共に述べてください。」

→複数の選択肢の中から、最適なものを選ぶ手助けをしてもらいます。「この企画のターゲットユーザーのペルソナ(具体的な人物像)を詳細に設定してください。」

→アイデアをより具体的なユーザーに届けるための解像度を上げます。「このアイデアをより面白く、ユニークにするための追加要素を提案してください。」

→アイデアをブラッシュアップし、競合との差別化を図ります。

これらのテンプレートを基本に、あなたの状況に合わせて[ ]の中身を具体的に書き換えて使ってみてください。AIとの対話は一度で終わらせず、「それは具体的にどういうこと?」「他にはどんな選択肢がある?」といったように、追加の質問を重ねていくことで、より思考が深まっていきます。

5. AIとの一人ブレストを成功させる4つのコツ

AIにアイデア出しを手伝ってもらう際、その効果を最大化するためのいくつかのコツがあります。ただ質問を投げるだけでなく、以下の4つのポイントを意識することで、得られる回答の質が格段に向上し、あなた自身の思考も整理されます。

- 目的と背景を明確に伝える:

いきなり質問を始めるのではなく、まず「何のために壁打ちをしたいのか」という目的と、その背景にある状況をAIに伝えましょう。 例えば、「良い企画を出して」と漠然と聞くのではなく、「若手社員の離職率低下を目的とした社内イベントの企画を考えています。ターゲットは入社1〜3年目の社員で、予算は〇〇円以内です。何か斬新なアイデアはありますか?」のように、具体的な情報(目的、ターゲット、制約条件など)を伝えることで、AIはより的確で実用的な回答を生成しやすくなります。 - AIに役割を与える(ロールプレイング):

AIに特定の専門家やキャラクターになりきってもらうと、ユニークな視点からの回答が得られやすくなります。「あなたは経験豊富なマーケティングコンサルタントです」「あなたは批判的な視点を持つ消費者です」といったように役割を設定することで、その立場に沿った質の高いフィードバックを引き出すことができます。 - AIの回答を鵜呑みにしない:

AIからの回答は、あくまでも「参考意見」として捉えましょう。 人とブレストする時と同じように、「なるほど、そういう見方もあるのか」と参考にしつつも、「本当に自社の状況に合っているか?」「この提案の裏にある前提は何だろう?」と自分自身の頭で批判的に検討する姿勢が重要です。 AIの提案をきっかけに、自分の考えをさらに深めていくことが、壁打ちの本来の目的です。 - 対話を重ねて深掘りする:

一度のやり取りで完璧な答えを求めないでください。AIとの対話はキャッチボールです。最初の回答が期待通りでなくても、「その点について、もっと具体的に教えて」「別の選択肢はありますか?」と遠慮なく追加の質問をしましょう。 対話を重ねることで、AIもあなたの意図をより深く理解し、回答の精度が上がっていきます。AIは何度質問しても文句を言わない、最高のパートナーです。

この「目的設定 → 具体的な質問 → 回答の検討 → 追加の質問」というサイクルを回すことで、一人でも非常に効果的なブレインストーミングが可能になります。AIとの対話を通じて、自分自身の思考が整理され、発展していく感覚をぜひ体験してみてください。

6. 初心者でも安心!AI活用の始め方(登録から実践まで)

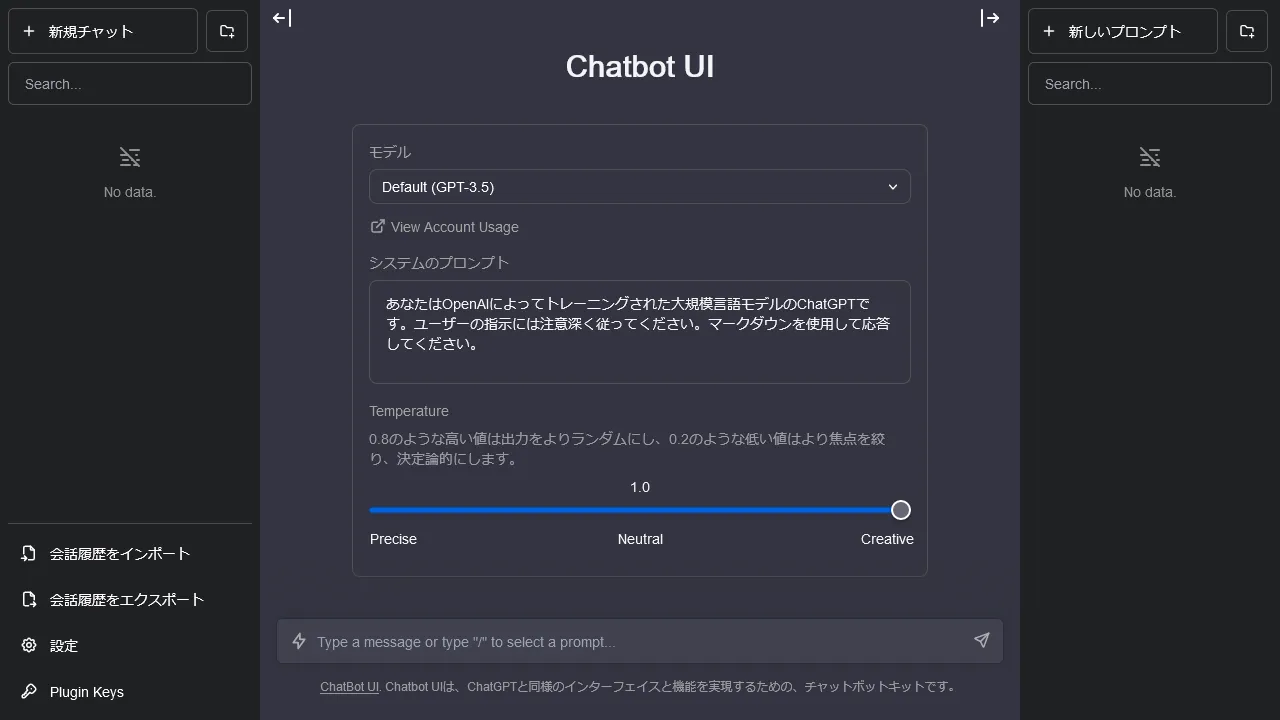

「AI活用に興味はあるけれど、何だか難しそう…」と感じている方、ご安心ください。ChatGPTを例に、誰でも簡単に始められるステップをご紹介します。専門知識は一切不要で、数分あればすぐにAIとの対話を始められます。

- アカウントを登録する:

まず、ChatGPTの公式サイト(OpenAI社のウェブサイト)にアクセスし、アカウントを作成します。メールアドレスやGoogleアカウントがあれば、画面の指示に従って進めるだけで簡単に登録が完了します。基本的な機能は無料で利用できます。 - チャット画面で質問を入力する:

登録・ログインが完了すると、チャット画面が表示されます。画面下部にある入力ボックスに、聞きたいことや相談したいことを日本語で自由に入力してみましょう。入力してEnterキーを押すか、送信ボタンをクリックすると、数秒でAIが回答を生成してくれます。 - 対話を続けてみる:

AIからの回答が表示されたら、その内容を受けてさらに質問やお願いを入力してみましょう。チャット形式なので、これまでのやり取りの文脈をAIが理解した上で応答してくれます。例えば、「さっきのアイデアの中で、3番目の案についてもっと詳しく教えて」といった聞き方が可能です。 - スマートフォンアプリも活用しよう:

ChatGPTには公式のスマートフォンアプリ(iPhone/Android対応)もあります。移動中や外出先でふと思いついたアイデアをすぐに壁打ちできるので非常に便利です。基本的な使い方はPC版と同じです。

以上のように、AIツールを始めるハードルは非常に低いです。「アイデアが出ない…」と一人で悩み続ける前に、まずは試しにAIに話しかけてみてください。きっと、思考を前進させるためのヒントが得られるはずです。

7. AI活用における注意点と上手な付き合い方

AIはアイデア出しの非常に強力なパートナーですが、万能ではありません。その限界とリスクを正しく理解し、賢く付き合うことが重要です。安全かつ有効に活用するために、以下の4つの点に注意しましょう。

- 情報の正確性は必ず自分で確認する:

生成AIの回答には、事実とは異なる情報や、古い情報が含まれている可能性があります。 この現象は「ハルシネーション(幻覚)」と呼ばれ、AIがあたかも事実であるかのように誤った情報を生成してしまうことがあります。 AIから得た統計データや固有名詞などは、必ず公的な情報源や信頼できるウェブサイトで裏付けを取る(ファクトチェックする)習慣をつけましょう。 AIの回答はあくまで「たたき台」であり、最終的な判断は人間が行う必要があります。 - 機密情報や個人情報を入力しない:

ChatGPTなどの一般的なAIサービスでは、入力したデータがAIの学習に利用される可能性があります。 そのため、会社の未公開情報、顧客データ、個人名などの機密情報や個人情報を直接入力するのは絶対に避けてください。 情報漏洩のリスクがあることを常に念頭に置き、相談したい場合は、具体的な名称を伏せたり、一般的な表現に置き換えたりする工夫が必要です。 - 著作権侵害のリスクを理解する:

AIが生成した文章やアイデアが、既存の著作物と偶然似てしまう可能性はゼロではありません。 特に、AIが生成した文章をそのまま企画書やブログ記事などに使用する場合は注意が必要です。生成された内容が他者の権利を侵害していないか、最終的には人間の目で確認することが求められます。 - 最終的な思考と決定は人間が行う:

AIはあくまで思考を補助するツールであり、あなたの代わりにはなってくれません。AIの提案に頼りすぎると、自分で考える力が失われてしまう恐れもあります。AIから得たヒントをもとに、「自分はどう考えるか」「自社の状況にどう応用できるか」を主体的に考え、最終的な意思決定を行うのは、あなた自身の役割です。

これらの注意点を守ることで、AIという強力なツールを安全に使いこなし、あなたの創造性を飛躍的に高めることができます。AIとの上手な付き合い方をマスターし、アイデア創出の頼もしいパートナーとして活用していきましょう。

“`

—

### 納品用HTML(citationタグ除去済み)

“`html

【2025年最新】もうアイデアに困らない!AIを企画の「壁打ち相手」にする思考整理術

「会議で新しいアイデアを求められても、何も思い浮かばない」「企画のネタ出しにいつも苦労している」──ビジネスパーソンなら誰しも一度はそんな悩みを抱えたことがあるのではないでしょうか。特に専門家ではない初心者の方にとって、創造的なアイデアを出すことは大きなプレッシャーに感じられるかもしれません。しかし、アイデア創出は一部の天才だけの特別な能力ではなく、適切な方法を学べば誰でも身につけられるスキルです。近年、目覚ましい進化を遂げているAI(人工知能)は、このアイデア出しの強力なサポーターになります。まるで優秀な相談相手に話を聞いてもらうように、AIと対話することで、考えを整理し、発想を大きく広げることができるのです。この記事では、AIを企画の「壁打ち相手」として活用し、アイデア出しの壁を乗り越えるための思考整理術を、初心者の方にも分かりやすく解説します。アイデアが出なくなる根本的な原因から、AIを相棒にする具体的な方法、今日からすぐに試せるツールの使い方、そして安全に活用するための注意点まで、網羅的にご紹介します。この記事を読めば、あなたもAIを味方につけ、企画の悩みを解決する第一歩を踏み出せるはずです。

1. なぜアイデアは出なくなるのか?思考が停止する5つの原因

まず、なぜ私たちは「アイデアが何も思いつかない」という状態に陥ってしまうのでしょうか。その原因を知ることは、解決への第一歩です。創造的なアイデアが生まれなくなる背景には、主に心理的な要因と環境的な要因が複雑に絡み合っています。

- 完璧主義と失敗への恐れ: 「最初から100点満点のアイデアでなければ意味がない」という完璧主義は、自由な発想の最大の敵です。「こんなことを言ったら批判されるかもしれない」「くだらないと思われたら恥ずかしい」といった他人の評価を過度に気にするあまり、リスクを避けて何も言えなくなってしまうことは少なくありません。 このような心理的なブレーキが、せっかくのひらめきの種を自分自身で摘み取ってしまうのです。

- 自己制限とネガティブな思い込み: 「自分にはクリエイティブな才能はない」「どうせ良いアイデアなんて出せるわけがない」といったネガティブな自己暗示も、思考を停止させる大きな原因です。自分で自分の可能性にフタをしてしまい、挑戦すること自体を諦めてしまうのです。しかし、こうした思い込みには根拠がない場合がほとんどです。「自分にもできるかもしれない」と前向きな姿勢を持つことが大切です。

- クリエイティブブロック(思考の行き詰まり): 毎日の決まった業務や固定観念に縛られていると、新しい発想は生まれにくくなります。同じ環境、同じ仕事のやり方ばかりでは脳への刺激が少なくなり、思考パターンが凝り固まってしまうのです。また、過度なストレスや心身の疲労も、頭の柔軟性を奪い、自由なアイデア出しを妨げる要因となります。

- 知識や経験の不足: アイデアは、既存の知識や情報の組み合わせから生まれることがほとんどです。そのため、インプットとなる情報や経験が不足していると、アウトプットとしてのアイデアも当然出にくくなります。「何から考えたら良いか全く分からない」という状態は、多くの場合、インプット不足が原因です。

- 現実的な制約への過度な意識: 予算、時間、人員といったリソースの制約がプレッシャーとなり、「どうせ無理だ」という「できない理由」ばかりが頭に浮かんでしまうこともあります。もちろん制約を無視することはできませんが、アイデア出しの段階で意識しすぎると、発想の幅を狭めてしまいます。

これらの原因に心当たりはありましたか?しかし、心配は無用です。これらの壁は、AIという新しいパートナーを得ることで乗り越えられます。次章では、その具体的な方法について見ていきましょう。

2. AIが「壁打ち相手」になる、とはどういうことか?

そもそも「壁打ち」とは、自分の考えやアイデアを誰かに話して聞いてもらうことで、客観的な意見や感想(フィードバック)をもらい、思考を深めたり整理したりする作業のことです。 テニス選手が壁に向かってボールを打ち、返ってきたボールを打ち返す練習に似ていることから、このように呼ばれています。では、AIを「壁打ち相手」にするとは、具体的にどういうことなのでしょうか。

簡単に言えば、AIを人間のように見立てて対話し、アイデアのキャッチボールをすることです。 例えば、あなたが新しい企画のアイデア出しに行き詰まったとします。その状況や、ぼんやりと頭の中にあるアイデアの断片をAIに投げかけると、AIはそれに対して質問を返してくれたり、別の視点からの提案をしてくれたり、関連する情報を提示してくれたりします。その返答を見て、「なるほど、そういう切り口があったか」「その案のメリットは何だろう?」とさらに問いを重ねることで、一人ではたどり着けなかった思考の領域へと進むことができるのです。

AIとの壁打ちには、人間相手にはない大きなメリットがあります。

- 24時間365日、いつでも付き合ってくれる: 深夜でも早朝でも、アイデアがひらめいたその瞬間に相談できます。相手の都合を気にする必要はありません。

- 心理的なハードルが低い: 「こんな初歩的なことを聞いたらどう思われるだろう」といった遠慮や気遣いは一切不要です。 どんなに突拍子もないアイデアでも、AIは感情的に評価することなく、客観的に応答してくれます。

- 無限のアイデアを提供してくれる: AIは疲れを知りません。あなたが納得するまで、何度でも異なる角度からアイデアを出してくれます。

- 膨大な知識に基づいた視点が得られる: AIはインターネット上の膨大な情報を学習しています。 あなたが全く知らなかった業界のトレンドや、海外の事例などを踏まえた、幅広い視点からのフィードバックを得られる可能性があります。

このように、AIはあなたの思考を刺激し、発想を広げるための「無限のブレスト相手」となってくれます。 AIに答えを丸投げするのではなく、AIとの対話を通じて自分の頭を整理し、アイデアを磨き上げていく。これが、AIを壁打ち相手にするということなのです。

3. 初心者におすすめのAIツールは?【2025年版】

では、具体的にどのAIツールを使えば良いのでしょうか。2025年現在、多くの優れた対話型AIサービスが登場していますが、初心者が最初に試すなら、やはりChatGPT(チャットジーピーティー)が最もおすすめです。

ChatGPTは、米国のOpenAI社が開発した対話型AIで、自然な日本語で質問や指示を入力すると、人間のように文章で回答を生成してくれます。2022年の登場以来、世界中で急速に普及し、AIブームの火付け役となりました。基本的な機能は無料で利用でき、パソコンのブラウザやスマートフォンのアプリから気軽に始められるのが大きな魅力です。

もちろん、ChatGPT以外にも有力な選択肢は存在します。代表的なものをいくつかご紹介しましょう。

主要な対話型AIツール(2025年時点)

- Gemini (旧Bard): Googleが開発したAIで、最新のWeb情報をリアルタイムで検索し、回答に反映させる能力に長けています。 Googleの各種サービス(GmailやGoogleドキュメントなど)との連携も強力です。

- Claude: Anthropic社が開発したAIで、特に長い文章の読解や要約が得意とされています。 より丁寧で倫理的な回答を生成する傾向があり、ビジネス文書の作成などで力を発揮します。

- Microsoft Copilot (旧Bingチャット): Microsoftが提供するAIで、検索エンジン「Bing」の最新情報と、ChatGPTの技術を統合しています。WindowsやMicrosoft 365との連携がスムーズなのが特徴です。

これらのAIはそれぞれに強みがありますが、まずは最も情報が多く、汎用的に使いやすいChatGPTから始めてみるのが良いでしょう。 使い方は非常にシンプルで、「AIに話しかける」だけです。次の章で、その「話しかけ方」の具体的なコツを見ていきましょう。

4. AIの能力を引き出す!アイデア出しに役立つ質問テンプレート集

AIをアイデア発想の壁打ち相手として最大限に活用するためには、こちらからの「問いかけ」、すなわちプロンプトが非常に重要です。漠然と「何か良いアイデアない?」と聞くだけでは、ありきたりな答えしか返ってきません。AIが思考を深め、的確な回答を返せるように、質問の仕方を少し工夫してみましょう。ここでは、企画のアイデア出しの各段階で使える、具体的な質問テンプレートをご紹介します。

アイデアの種を見つける(発散フェーズ)

「[テーマ]に関する新しい企画のアイデアを、異なる視点から10個挙げてください。」

→まずは量を出すことを目的に、AIにブレインストーミングをさせます。「[ターゲット層]が抱える、まだ解決されていない悩みや不満をリストアップしてください。」

→顧客の課題(ペイン)からアイデアのヒントを探します。「[業界]における海外の成功事例を3つ挙げ、その成功要因を分析してください。」

→自分では気づかなかった新しい視点やトレンドを取り入れます。

アイデアを評価・深掘りする(収束フェーズ)

「先ほど挙げたアイデアの中で、[制約条件(例:低予算で始められる)]という観点から最も有望なものを3つ選んで、その理由を説明してください。」

→アイデアを特定の基準で絞り込みます。「[特定のアイデア]について、考えられるメリットとデメリットをそれぞれ5つ挙げてください。」

→アイデアを多角的に評価し、客観的な視点を得ます。「この企画を実行する上で、考えられるリスクや課題は何ですか?また、その対策案も併せて提案してください。」

→事前に障害を予測し、計画の実現可能性を高めます。

アイデアを具体化する(具体化フェーズ)

「A案とB案で迷っています。それぞれの案の長所と短所を比較検討し、どちらがより優れているか、あなたの意見を理由と共に述べてください。」

→複数の選択肢の中から、最適なものを選ぶ手助けをしてもらいます。「この企画のターゲットユーザーのペルソナ(具体的な人物像)を詳細に設定してください。」

→アイデアをより具体的なユーザーに届けるための解像度を上げます。「このアイデアをより面白く、ユニークにするための追加要素を提案してください。」

→アイデアをブラッシュアップし、競合との差別化を図ります。

これらのテンプレートを基本に、あなたの状況に合わせて[ ]の中身を具体的に書き換えて使ってみてください。AIとの対話は一度で終わらせず、「それは具体的にどういうこと?」「他にはどんな選択肢がある?」といったように、追加の質問を重ねていくことで、より思考が深まっていきます。

5. AIとの一人ブレストを成功させる4つのコツ

AIにアイデア出しを手伝ってもらう際、その効果を最大化するためのいくつかのコツがあります。ただ質問を投げるだけでなく、以下の4つのポイントを意識することで、得られる回答の質が格段に向上し、あなた自身の思考も整理されます。

- 目的と背景を明確に伝える:

いきなり質問を始めるのではなく、まず「何のために壁打ちをしたいのか」という目的と、その背景にある状況をAIに伝えましょう。 例えば、「良い企画を出して」と漠然と聞くのではなく、「若手社員の離職率低下を目的とした社内イベントの企画を考えています。ターゲットは入社1〜3年目の社員で、予算は〇〇円以内です。何か斬新なアイデアはありますか?」のように、具体的な情報(目的、ターゲット、制約条件など)を伝えることで、AIはより的確で実用的な回答を生成しやすくなります。 - AIに役割を与える(ロールプレイング):

AIに特定の専門家やキャラクターになりきってもらうと、ユニークな視点からの回答が得られやすくなります。「あなたは経験豊富なマーケティングコンサルタントです」「あなたは批判的な視点を持つ消費者です」といったように役割を設定することで、その立場に沿った質の高いフィードバックを引き出すことができます。 - AIの回答を鵜呑みにしない:

AIからの回答は、あくまでも「参考意見」として捉えましょう。 人とブレストする時と同じように、「なるほど、そういう見方もあるのか」と参考にしつつも、「本当に自社の状況に合っているか?」「この提案の裏にある前提は何だろう?」と自分自身の頭で批判的に検討する姿勢が重要です。 AIの提案をきっかけに、自分の考えをさらに深めていくことが、壁打ちの本来の目的です。 - 対話を重ねて深掘りする:

一度のやり取りで完璧な答えを求めないでください。AIとの対話はキャッチボールです。最初の回答が期待通りでなくても、「その点について、もっと具体的に教えて」「別の選択肢はありますか?」と遠慮なく追加の質問をしましょう。 対話を重ねることで、AIもあなたの意図をより深く理解し、回答の精度が上がっていきます。AIは何度質問しても文句を言わない、最高のパートナーです。

この「目的設定 → 具体的な質問 → 回答の検討 → 追加の質問」というサイクルを回すことで、一人でも非常に効果的なブレインストーミングが可能になります。AIとの対話を通じて、自分自身の思考が整理され、発展していく感覚をぜひ体験してみてください。

6. 初心者でも安心!AI活用の始め方(登録から実践まで)

「AI活用に興味はあるけれど、何だか難しそう…」と感じている方、ご安心ください。ChatGPTを例に、誰でも簡単に始められるステップをご紹介します。専門知識は一切不要で、数分あればすぐにAIとの対話を始められます。

- アカウントを登録する:

まず、ChatGPTの公式サイト(OpenAI社のウェブサイト)にアクセスし、アカウントを作成します。メールアドレスやGoogleアカウントがあれば、画面の指示に従って進めるだけで簡単に登録が完了します。基本的な機能は無料で利用できます。 - チャット画面で質問を入力する:

登録・ログインが完了すると、チャット画面が表示されます。画面下部にある入力ボックスに、聞きたいことや相談したいことを日本語で自由に入力してみましょう。入力してEnterキーを押すか、送信ボタンをクリックすると、数秒でAIが回答を生成してくれます。 - 対話を続けてみる:

AIからの回答が表示されたら、その内容を受けてさらに質問やお願いを入力してみましょう。チャット形式なので、これまでのやり取りの文脈をAIが理解した上で応答してくれます。例えば、「さっきのアイデアの中で、3番目の案についてもっと詳しく教えて」といった聞き方が可能です。 - スマートフォンアプリも活用しよう:

ChatGPTには公式のスマートフォンアプリ(iPhone/Android対応)もあります。移動中や外出先でふと思いついたアイデアをすぐに壁打ちできるので非常に便利です。基本的な使い方はPC版と同じです。

以上のように、AIツールを始めるハードルは非常に低いです。「アイデアが出ない…」と一人で悩み続ける前に、まずは試しにAIに話しかけてみてください。きっと、思考を前進させるためのヒントが得られるはずです。

7. AI活用における注意点と上手な付き合い方

AIはアイデア出しの非常に強力なパートナーですが、万能ではありません。その限界とリスクを正しく理解し、賢く付き合うことが重要です。安全かつ有効に活用するために、以下の4つの点に注意しましょう。

- 情報の正確性は必ず自分で確認する:

生成AIの回答には、事実とは異なる情報や、古い情報が含まれている可能性があります。 この現象は「ハルシネーション(幻覚)」と呼ばれ、AIがあたかも事実であるかのように誤った情報を生成してしまうことがあります。 AIから得た統計データや固有名詞などは、必ず公的な情報源や信頼できるウェブサイトで裏付けを取る(ファクトチェックする)習慣をつけましょう。 AIの回答はあくまで「たたき台」であり、最終的な判断は人間が行う必要があります。 - 機密情報や個人情報を入力しない:

ChatGPTなどの一般的なAIサービスでは、入力したデータがAIの学習に利用される可能性があります。 そのため、会社の未公開情報、顧客データ、個人名などの機密情報や個人情報を直接入力するのは絶対に避けてください。 情報漏洩のリスクがあることを常に念頭に置き、相談したい場合は、具体的な名称を伏せたり、一般的な表現に置き換えたりする工夫が必要です。 - 著作権侵害のリスクを理解する:

AIが生成した文章やアイデアが、既存の著作物と偶然似てしまう可能性はゼロではありません。 特に、AIが生成した文章をそのまま企画書やブログ記事などに使用する場合は注意が必要です。生成された内容が他者の権利を侵害していないか、最終的には人間の目で確認することが求められます。 - 最終的な思考と決定は人間が行う:

AIはあくまで思考を補助するツールであり、あなたの代わりにはなってくれません。AIの提案に頼りすぎると、自分で考える力が失われてしまう恐れもあります。AIから得たヒントをもとに、「自分はどう考えるか」「自社の状況にどう応用できるか」を主体的に考え、最終的な意思決定を行うのは、あなた自身の役割です。

これらの注意点を守ることで、AIという強力なツールを安全に使いこなし、あなたの創造性を飛躍的に高めることができます。AIとの上手な付き合い方をマスターし、アイデア創出の頼もしいパートナーとして活用していきましょう。

“`

Sources

help

smart-hint.com

crewworks.net

business-ai.jp

ashigaru-koala.com

momo-gpt.com

romptn.com

miralab.co.jp

busybee.co.jp

note.com

note.com

kittenlawoffice.com

rush-up.co.jp

metaversesouken.com

officebot.jp