【2025年最新】Asana Intelligenceで“締切が守られるチーム”に変わる!AI活用術を徹底解説

プロジェクトの締切を守ることは、多くのチームにとって永遠の課題かもしれません。「あのタスクが遅れたせいで、全体のスケジュールが…」といった経験は、誰にでもあるのではないでしょうか。気づけばプロジェクト全体の納期が危険な状態に陥ってしまう、そんな悪循環を断ち切る強力な味方が登場しました。それが、人気プロジェクト管理ツール「Asana(アサナ)」に搭載されたAI機能群「Asana Intelligence」です。

2024年から2025年にかけて大幅に強化されたこれらのAI機能は、これまで人間が経験と勘に頼って行っていた計画の調整や進捗の確認を自動化し、プロジェクト管理を新しい次元へと引き上げます。本記事では、Asanaを使い始めたばかりのビジネスパーソンでも理解できるように、Asana Intelligenceの最新機能をフル活用して締切遅延を未然に防ぎ、チーム全体の生産性と透明性を劇的に向上させる方法を、具体的なステップで解説します。専門用語はできるだけ避け、必要な場合は丁寧に説明を加えていきますので、「プロジェクト管理もAIも初めて…」という方でも安心して読み進めてください。

Asana Intelligenceとは?AIで進化した次世代のプロジェクト管理

Asana Intelligence(アサナ・インテリジェンス)とは、Asanaに統合された人工知能(AI)機能の総称です。2024年のアップデートで本格的に導入され、2025年にかけてさらに機能が拡充されました。 [5] これにより、Asanaは単なる「タスクを並べるツール」から、「仕事の進め方を賢くサポートしてくれるパートナー」へと進化を遂げたのです。

具体的には、以下のような機能が含まれています。 [1]

- スマートエディター: タスクの説明文やコメントの文章を、AIがより明確で分かりやすい表現に自動で校正・編集してくれます。

- スマートサマリー: 長いタスクのやり取りやコメントのスレッドをAIが読み込み、要点を数行にまとめてくれます。 [5] 忙しい時でもすぐに状況をキャッチアップできます。

- スマートフィールド: プロジェクトを新規作成する際に、AIがプロジェクトの種類に応じて「優先度」「進捗状況」といった必要な管理項目(カスタムフィールド)を自動で提案してくれます。 [7]

- スマートアンサー: 「このプロジェクトでリスクが高いタスクはどれ?」のように、自然な言葉で質問すると、AIがプロジェクト内のデータから答えを探し出して提示してくれます。 [1] まるで、プロジェクトに詳しいアシスタントがいるかのような体験です。

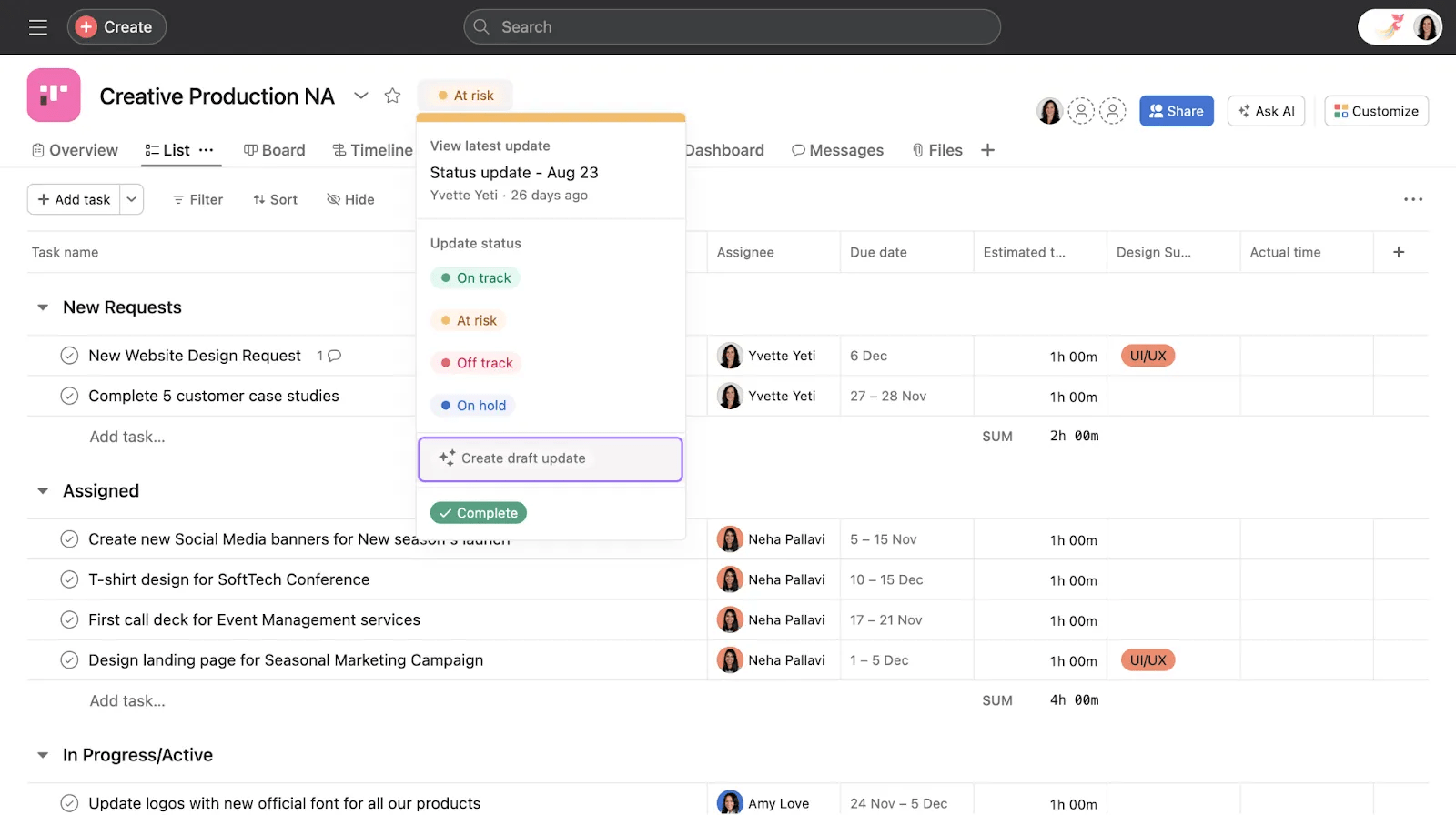

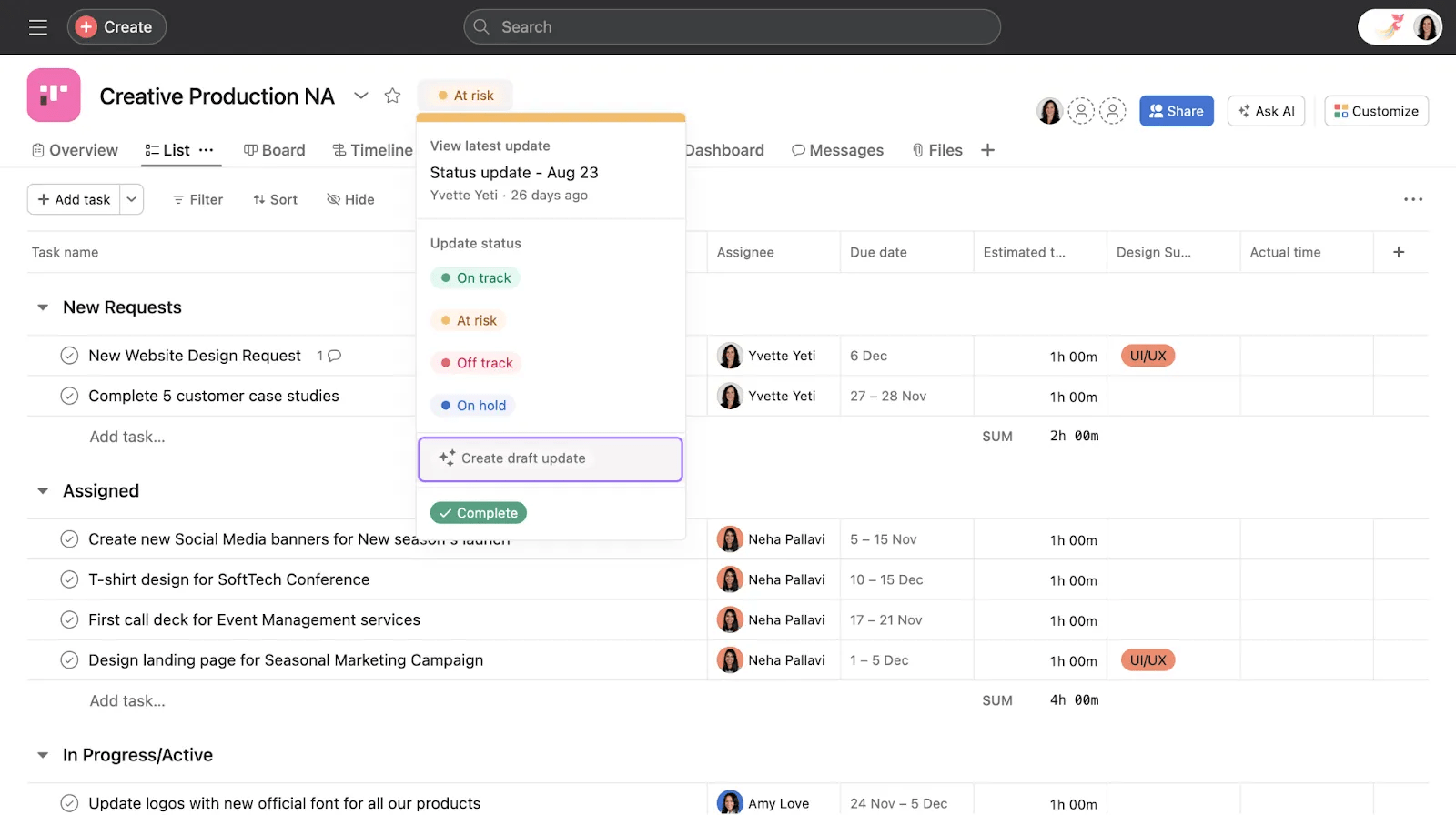

そして、本記事のテーマである「締切管理」に特に深く関わるのが「スマートステータス」という機能です。これは、プロジェクト内のタスクの進捗状況や課題をAIがリアルタイムで分析し、定期的な進捗報告レポートを自動で作成してくれる優れものです。 [7] これまでプロジェクトマネージャーが時間をかけていた報告作業を大幅に削減し、チーム全員が常に最新の客観的な情報を共有できるようになります。

このように、Asana Intelligenceは日々の細々とした作業を自動化・効率化することで、チームが本来集中すべき創造的な仕事や問題解決に時間を使えるようにサポートしてくれるのです。

締切遅延の「芽」を早期発見するAIの力

プロジェクトの遅延を防ぐ上で最も重要なのは、問題が小さいうちに「気づく」ことです。そのためにAsanaには、タスク間の前後関係を定義する「依存関係」という基本的な機能があります。

「依存関係」とは、例えば「タスクA(資料作成)が終わらないと、タスクB(資料レビュー)を開始できない」といった、タスク同士のつながりのことです。 [12] これを設定しておくと、先行タスクが完了した際に後続タスクの担当者へ自動で通知が届くため、スムーズな業務の引き継ぎが可能になります。 [14]

さらに、プロジェクト全体を時間軸で可視化する「タイムライン(ガントチャート)」ビューでは、依存関係にあるタスクが線で結ばれ、プロジェクト全体の流れが一目瞭然になります。ここで特に役立つのが「クリティカルパス」のハイライト機能です。 [8]

クリティカルパスとは?

クリティカルパスとは、プロジェクトの開始から終了までをつなぐタスク連鎖の中で、最も時間がかかる経路のことです。 [15] 簡単に言えば、「この一連のタスクのどれか一つでも遅れたら、プロジェクト全体の納期が直接遅れてしまう」という、最重要のタスク群を指します。Asanaでは、このクリティカルパス上のタスクを自動で算出し、タイムライン上で色付けして強調表示してくれます。 [8] これにより、マネージャーは「どのタスクを絶対に遅らせてはいけないか」を常に意識し、リソースを重点的に投入できます。 [22]

Asana Intelligenceは、このリスク検知をさらに強化します。AIは、設定された依存関係や期日だけでなく、過去の類似プロジェクトのデータ、タスクの滞留時間、コメント内の感情(「困っています」「難しいです」といったネガティブな表現など)まで分析し、潜在的なボトルネックや遅延リスクを事前に警告してくれます。人間が見落としがちな小さな危険信号をAIがデータに基づいて客観的に示してくれるため、問題が深刻化する前に対策を打つことが可能になるのです。

計画変更に即対応!依存関係の自動調整とAIによるスケジュール再計算

プロジェクトに計画変更はつきものです。あるタスクが予期せぬ理由で遅れてしまった場合、それ以降のすべての関連タスクのスケジュールを見直す必要があります。従来、これはプロジェクトマネージャーにとって非常に手間のかかる作業でした。

Asanaには、この負担を大幅に軽減する「依存タスクの日付自動調整」機能が備わっています。 [4] 例えば、先行タスクAの締切を3日延期すると、それに依存する後続タスクBの開始日と締切も自動で3日後ろにずれます。週末を考慮して営業日だけで計算してくれるなど、細かな調整も自動です。 [4] これにより、一つの遅延が起きるたびに手動でガントチャートを修正するという煩わしさから解放されます。

Asana Intelligenceは、この自動調整をさらに賢く進化させます。AIは単に日付を機械的にずらすだけでなく、プロジェクトのパターンを学習し、より現実的で最適な計画を提案します。

- パターン学習による期間の再設定: 例えば、AIが「このチームのデザイン関連タスクは、いつも計画より20%長くかかっている」というパターンを学習した場合、今後のデザインタスクの期間をあらかじめ少し長めに設定するよう提案します。

- ワークロード(作業負荷)の分析と最適化: チームメンバー一人ひとりの抱えるタスク量をAIが分析し、「Aさんの負荷が今週は高すぎるため、このタスクはBさんに再割り当てしてはどうか?」といった、負荷分散の提案も行います。

もちろん、こうしたAIの提案を最大限に活かすには、日々のデータ更新が不可欠です。各タスクの担当者や期日、進捗状況がAsana上で正確に記録されているほど、AIの分析精度も向上します。 [1] チーム全員でAsanaをきちんと使う文化を醸成すれば、スケジュール管理の大部分をAIに任せ、常に実現可能な最新のプロジェクト計画を維持できるようになるのです。

レポート作成はAIにお任せ!「スマートステータス」でチームの透明性を最大化

チームの生産性を高めるには、全員がプロジェクトの最新状況を正しく理解している「透明性」が不可欠です。しかし、週次や月次の進捗報告レポートの作成は手間がかかるため、つい後回しにされがちです。

Asana Intelligenceの「スマートステータス」機能は、この課題を解決します。プロジェクトの「概要」ページでボタンをクリックするだけで、AIがプロジェクト内のあらゆるデータを瞬時に分析し、ステータスレポートの下書きを自動で作成してくれます。 [2]

このレポートには、以下のような重要な情報が要約されています。 [1]

- 達成済みの作業: 指定した期間内に完了したタスクの概要。

- 進行中の作業: 現在対応中の主要なタスク。

- 課題とブロッカー: 遅延しているタスクや、進行を妨げている問題点。

- 次のステップ: 今後取り組むべきタスクやマイルストーン。

驚くべきは、その完成度の高さです。Asanaの調査によると、この機能を利用した企業の約3分の1は、AIが生成した下書きをほとんど編集することなく、そのまま承認・公開しているといいます。これにより、プロジェクトリーダーは報告書作成に費やしていた時間を大幅に節約し、より重要な意思決定やメンバーのサポートに集中できるようになります。 [7]

また、AIが作成するレポートは、個人の主観を排したデータに基づいているため、非常に客観的です。これにより、「報告者によって内容の詳しさが違う」「良いことしか書かれていない」といった問題をなくし、チーム全員が事実に基づいた同じ認識を持つことができます。 [10] 定期的なステータス更新が習慣化すれば、チーム内外のコミュニケーションが円滑になり、組織全体の透明性向上にも繋がります。

【実践編】Asana Intelligenceを組み込む「週次運用」チェックリスト

では、これらの強力な機能を実際の業務にどう落とし込めばよいのでしょうか。以下に、締切を守れるチームになるための、Asana Intelligenceを活用した週次ワークフローのモデルケースとチェックリストを提案します。

週次運用モデル

- 週初(月曜日): 計画の確認と調整

週の始まりに、チームで今週のタスクを確認します。前週からの未完了タスクがあれば、Asanaのタイムラインビュー上でドラッグ&ドロップして期日を再調整します。依存関係が設定されていれば、関連タスクも自動で調整されます。 [4] この時、AIからのリスク警告やワークロードに関する提案がないかをチェックし、先手を打っておきましょう。

- 週中(水曜日): 進捗の中間チェック

週の半ばで、一度「スマートステータス」を自分用に生成してみます。 [1] これにより、見落としていた遅延や課題がないかを客観的に確認できます。問題が見つかれば、すぐに担当者に声をかけたり、Asana上でコメントしてサポートに入ります。AIのスマートアンサー機能に「〇〇のタスクのボトルネックは何?」と質問してみるのも有効です。

- 週末(金曜日): ステータス報告と振り返り

週の終わりに、公式な進捗報告として「スマートステータス」を生成・投稿します。 [2] AIが作成した下書きに、マネージャーとしての所感や来週に向けたメッセージなどを少し加えるだけで、質の高いレポートが完成します。完了しなかったタスクは、来週の計画に組み込むか、期日を延長するなどの対応を明確にして、一週間を締めくくります。

週次運用チェックリスト例

| タイミング | チェック項目 | 活用するAsana機能 |

|---|---|---|

| 月曜朝 (計画更新) |

□ 前週からの繰越しタスクの期日を再設定 □ 依存関係の矛盾がないか確認 □ AIによるリスク警告をチェック |

・タイムラインビュー ・日付自動調整 ・スマートアンサー |

| 水曜昼 (中間確認) |

□ AIでステータスを仮生成し、進捗を客観視 □ 遅延・停滞タスクの担当者に状況確認 □ ボトルネックの要因を特定 |

・スマートステータス(下書き生成) ・コメント機能 ・スマートアンサー |

| 金曜夕方 (報告・次週準備) |

□ スマートステータスで週次レポートを生成・投稿 □ 未完了タスクの次週への持越し処理 □ チーム全員と今週の成果と課題を共有 |

・スマートステータス ・ポートフォリオビュー ・タスクの繰り返し設定 |

このようなサイクルをチームの習慣にすることで、「いつの間にか遅れていた」という事態を防ぎ、プロアクティブ(主体的)なプロジェクト管理が実現できます。

おわりに:AIと共に「締切を守る文化」を築く

Asana Intelligenceは、単なる便利なツールではありません。それは、チームの働き方そのものを変革する可能性を秘めています。AIによる遅延の予兆検知、スケジュールの自動調整、そして客観的なレポートの自動生成は、メンバー一人ひとりの締切への意識を高め、チーム内に「常に状況をオープンにする」という透明性の高い文化を育みます。

このような文化が根付けば、予期せぬトラブルが発生してもチーム全体で柔軟にカバーし合い、最終的な目標達成に向けて一丸となることができるでしょう。AIが提示するデータや提案を元に、人間が対話し、意思決定を行う。この新しいコラボレーションの形が、これからの時代のスタンダードになるはずです。

高度なAIと聞くと難しく感じるかもしれませんが、Asana Intelligenceの機能のほとんどは、ボタン一つで直感的に使えるように設計されています。まずは週次の定例報告にスマートステータスを取り入れてみるなど、小さな一歩から始めてみてください。その一歩が、あなたのチームを「締切に追われるチーム」から「締切をコントロールできるチーム」へと変える、大きな飛躍につながるはずです。

“`

—

##### 納品用HTML(citationタグ除去済み)

“`html

【2025年最新】Asana Intelligenceで“締切が守られるチーム”に変わる!AI活用術を徹底解説

プロジェクトの締切を守ることは、多くのチームにとって永遠の課題かもしれません。「あのタスクが遅れたせいで、全体のスケジュールが…」といった経験は、誰にでもあるのではないでしょうか。気づけばプロジェクト全体の納期が危険な状態に陥ってしまう、そんな悪循環を断ち切る強力な味方が登場しました。それが、人気プロジェクト管理ツール「Asana(アサナ)」に搭載されたAI機能群「Asana Intelligence」です。

2024年から2025年にかけて大幅に強化されたこれらのAI機能は、これまで人間が経験と勘に頼って行っていた計画の調整や進捗の確認を自動化し、プロジェクト管理を新しい次元へと引き上げます。本記事では、Asanaを使い始めたばかりのビジネスパーソンでも理解できるように、Asana Intelligenceの最新機能をフル活用して締切遅延を未然に防ぎ、チーム全体の生産性と透明性を劇的に向上させる方法を、具体的なステップで解説します。専門用語はできるだけ避け、必要な場合は丁寧に説明を加えていきますので、「プロジェクト管理もAIも初めて…」という方でも安心して読み進めてください。

Asana Intelligenceとは?AIで進化した次世代のプロジェクト管理

Asana Intelligence(アサナ・インテリジェンス)とは、Asanaに統合された人工知能(AI)機能の総称です。2024年のアップデートで本格的に導入され、2025年にかけてさらに機能が拡充されました。 これにより、Asanaは単なる「タスクを並べるツール」から、「仕事の進め方を賢くサポートしてくれるパートナー」へと進化を遂げたのです。

具体的には、以下のような機能が含まれています。

- スマートエディター: タスクの説明文やコメントの文章を、AIがより明確で分かりやすい表現に自動で校正・編集してくれます。

- スマートサマリー: 長いタスクのやり取りやコメントのスレッドをAIが読み込み、要点を数行にまとめてくれます。 忙しい時でもすぐに状況をキャッチアップできます。

- スマートフィールド: プロジェクトを新規作成する際に、AIがプロジェクトの種類に応じて「優先度」「進捗状況」といった必要な管理項目(カスタムフィールド)を自動で提案してくれます。

- スマートアンサー: 「このプロジェクトでリスクが高いタスクはどれ?」のように、自然な言葉で質問すると、AIがプロジェクト内のデータから答えを探し出して提示してくれます。 まるで、プロジェクトに詳しいアシスタントがいるかのような体験です。

そして、本記事のテーマである「締切管理」に特に深く関わるのが「スマートステータス」という機能です。これは、プロジェクト内のタスクの進捗状況や課題をAIがリアルタイムで分析し、定期的な進捗報告レポートを自動で作成してくれる優れものです。 これまでプロジェクトマネージャーが時間をかけていた報告作業を大幅に削減し、チーム全員が常に最新の客観的な情報を共有できるようになります。

このように、Asana Intelligenceは日々の細々とした作業を自動化・効率化することで、チームが本来集中すべき創造的な仕事や問題解決に時間を使えるようにサポートしてくれるのです。

締切遅延の「芽」を早期発見するAIの力

プロジェクトの遅延を防ぐ上で最も重要なのは、問題が小さいうちに「気づく」ことです。そのためにAsanaには、タスク間の前後関係を定義する「依存関係」という基本的な機能があります。

「依存関係」とは、例えば「タスクA(資料作成)が終わらないと、タスクB(資料レビュー)を開始できない」といった、タスク同士のつながりのことです。 これを設定しておくと、先行タスクが完了した際に後続タスクの担当者へ自動で通知が届くため、スムーズな業務の引き継ぎが可能になります。

さらに、プロジェクト全体を時間軸で可視化する「タイムライン(ガントチャート)」ビューでは、依存関係にあるタスクが線で結ばれ、プロジェクト全体の流れが一目瞭然になります。ここで特に役立つのが「クリティカルパス」のハイライト機能です。

クリティカルパスとは?

クリティカルパスとは、プロジェクトの開始から終了までをつなぐタスク連鎖の中で、最も時間がかかる経路のことです。 簡単に言えば、「この一連のタスクのどれか一つでも遅れたら、プロジェクト全体の納期が直接遅れてしまう」という、最重要のタスク群を指します。Asanaでは、このクリティカルパス上のタスクを自動で算出し、タイムライン上で色付けして強調表示してくれます。 これにより、マネージャーは「どのタスクを絶対に遅らせてはいけないか」を常に意識し、リソースを重点的に投入できます。

Asana Intelligenceは、このリスク検知をさらに強化します。AIは、設定された依存関係や期日だけでなく、過去の類似プロジェクトのデータ、タスクの滞留時間、コメント内の感情(「困っています」「難しいです」といったネガティブな表現など)まで分析し、潜在的なボトルネックや遅延リスクを事前に警告してくれます。人間が見落としがちな小さな危険信号をAIがデータに基づいて客観的に示してくれるため、問題が深刻化する前に対策を打つことが可能になるのです。

計画変更に即対応!依存関係の自動調整とAIによるスケジュール再計算

プロジェクトに計画変更はつきものです。あるタスクが予期せぬ理由で遅れてしまった場合、それ以降のすべての関連タスクのスケジュールを見直す必要があります。従来、これはプロジェクトマネージャーにとって非常に手間のかかる作業でした。

Asanaには、この負担を大幅に軽減する「依存タスクの日付自動調整」機能が備わっています。 例えば、先行タスクAの締切を3日延期すると、それに依存する後続タスクBの開始日と締切も自動で3日後ろにずれます。週末を考慮して営業日だけで計算してくれるなど、細かな調整も自動です。 これにより、一つの遅延が起きるたびに手動でガントチャートを修正するという煩わしさから解放されます。

Asana Intelligenceは、この自動調整をさらに賢く進化させます。AIは単に日付を機械的にずらすだけでなく、プロジェクトのパターンを学習し、より現実的で最適な計画を提案します。

- パターン学習による期間の再設定: 例えば、AIが「このチームのデザイン関連タスクは、いつも計画より20%長くかかっている」というパターンを学習した場合、今後のデザインタスクの期間をあらかじめ少し長めに設定するよう提案します。

- ワークロード(作業負荷)の分析と最適化: チームメンバー一人ひとりの抱えるタスク量をAIが分析し、「Aさんの負荷が今週は高すぎるため、このタスクはBさんに再割り当てしてはどうか?」といった、負荷分散の提案も行います。

もちろん、こうしたAIの提案を最大限に活かすには、日々のデータ更新が不可欠です。各タスクの担当者や期日、進捗状況がAsana上で正確に記録されているほど、AIの分析精度も向上します。 チーム全員でAsanaをきちんと使う文化を醸成すれば、スケジュール管理の大部分をAIに任せ、常に実現可能な最新のプロジェクト計画を維持できるようになるのです。

レポート作成はAIにお任せ!「スマートステータス」でチームの透明性を最大化

チームの生産性を高めるには、全員がプロジェクトの最新状況を正しく理解している「透明性」が不可欠です。しかし、週次や月次の進捗報告レポートの作成は手間がかかるため、つい後回しにされがちです。

Asana Intelligenceの「スマートステータス」機能は、この課題を解決します。プロジェクトの「概要」ページでボタンをクリックするだけで、AIがプロジェクト内のあらゆるデータを瞬時に分析し、ステータスレポートの下書きを自動で作成してくれます。

このレポートには、以下のような重要な情報が要約されています。

- 達成済みの作業: 指定した期間内に完了したタスクの概要。

- 進行中の作業: 現在対応中の主要なタスク。

- 課題とブロッカー: 遅延しているタスクや、進行を妨げている問題点。

- 次のステップ: 今後取り組むべきタスクやマイルストーン。

驚くべきは、その完成度の高さです。Asanaの調査によると、この機能を利用した企業の約3分の1は、AIが生成した下書きをほとんど編集することなく、そのまま承認・公開しているといいます。これにより、プロジェクトリーダーは報告書作成に費やしていた時間を大幅に節約し、より重要な意思決定やメンバーのサポートに集中できるようになります。

また、AIが作成するレポートは、個人の主観を排したデータに基づいているため、非常に客観的です。これにより、「報告者によって内容の詳しさが違う」「良いことしか書かれていない」といった問題をなくし、チーム全員が事実に基づいた同じ認識を持つことができます。 定期的なステータス更新が習慣化すれば、チーム内外のコミュニケーションが円滑になり、組織全体の透明性向上にも繋がります。

【実践編】Asana Intelligenceを組み込む「週次運用」チェックリスト

では、これらの強力な機能を実際の業務にどう落とし込めばよいのでしょうか。以下に、締切を守れるチームになるための、Asana Intelligenceを活用した週次ワークフローのモデルケースとチェックリストを提案します。

週次運用モデル

- 週初(月曜日): 計画の確認と調整

週の始まりに、チームで今週のタスクを確認します。前週からの未完了タスクがあれば、Asanaのタイムラインビュー上でドラッグ&ドロップして期日を再調整します。依存関係が設定されていれば、関連タスクも自動で調整されます。 この時、AIからのリスク警告やワークロードに関する提案がないかをチェックし、先手を打っておきましょう。

- 週中(水曜日): 進捗の中間チェック

週の半ばで、一度「スマートステータス」を自分用に生成してみます。 これにより、見落としていた遅延や課題がないかを客観的に確認できます。問題が見つかれば、すぐに担当者に声をかけたり、Asana上でコメントしてサポートに入ります。AIのスマートアンサー機能に「〇〇のタスクのボトルネックは何?」と質問してみるのも有効です。

- 週末(金曜日): ステータス報告と振り返り

週の終わりに、公式な進捗報告として「スマートステータス」を生成・投稿します。 AIが作成した下書きに、マネージャーとしての所感や来週に向けたメッセージなどを少し加えるだけで、質の高いレポートが完成します。完了しなかったタスクは、来週の計画に組み込むか、期日を延長するなどの対応を明確にして、一週間を締めくくります。

週次運用チェックリスト例

| タイミング | チェック項目 | 活用するAsana機能 |

|---|---|---|

| 月曜朝 (計画更新) |

□ 前週からの繰越しタスクの期日を再設定 □ 依存関係の矛盾がないか確認 □ AIによるリスク警告をチェック |

・タイムラインビュー ・日付自動調整 ・スマートアンサー |

| 水曜昼 (中間確認) |

□ AIでステータスを仮生成し、進捗を客観視 □ 遅延・停滞タスクの担当者に状況確認 □ ボトルネックの要因を特定 |

・スマートステータス(下書き生成) ・コメント機能 ・スマートアンサー |

| 金曜夕方 (報告・次週準備) |

□ スマートステータスで週次レポートを生成・投稿 □ 未完了タスクの次週への持越し処理 □ チーム全員と今週の成果と課題を共有 |

・スマートステータス ・ポートフォリオビュー ・タスクの繰り返し設定 |

このようなサイクルをチームの習慣にすることで、「いつの間にか遅れていた」という事態を防ぎ、プロアクティブ(主体的)なプロジェクト管理が実現できます。

おわりに:AIと共に「締切を守る文化」を築く

Asana Intelligenceは、単なる便利なツールではありません。それは、チームの働き方そのものを変革する可能性を秘めています。AIによる遅延の予兆検知、スケジュールの自動調整、そして客観的なレポートの自動生成は、メンバー一人ひとりの締切への意識を高め、チーム内に「常に状況をオープンにする」という透明性の高い文化を育みます。

このような文化が根付けば、予期せぬトラブルが発生してもチーム全体で柔軟にカバーし合い、最終的な目標達成に向けて一丸となることができるでしょう。AIが提示するデータや提案を元に、人間が対話し、意思決定を行う。この新しいコラボレーションの形が、これからの時代のスタンダードになるはずです。

高度なAIと聞くと難しく感じるかもしれませんが、Asana Intelligenceの機能のほとんどは、ボタン一つで直感的に使えるように設計されています。まずは週次の定例報告にスマートステータスを取り入れてみるなど、小さな一歩から始めてみてください。その一歩が、あなたのチームを「締切に追われるチーム」から「締切をコントロールできるチーム」へと変える、大きな飛躍につながるはずです。