Figma APIとAIで爆速プロトタイピング!Stitch風UI自動生成から開発連携まで徹底解説

プロダクト開発の現場で、アイデアを素早く形にし、チームで共有する「プロトタイピング」の重要性がますます高まっています。しかし、デザイナーやエンジニアでなくても、もっと手軽にUI(ユーザーインターフェース)の試作品を作れたらと思ったことはありませんか?近年、AI(人工知能)の進化により、簡単な指示だけでUIデザインを自動生成する技術が現実のものとなりました。その代表例が、Googleが発表した「Stitch」です。 [7] この記事では、Figma APIという仕組みとAIによるUI自動生成技術を組み合わせ、専門知識がないビジネスパーソンでも効率的にプロトタイプを作成し、開発チームにスムーズに引き渡すまでの一連の流れを、初心者にも分かりやすくステップバイステップで解説します。

Figma APIとUI自動生成の基本を知ろう

まずは、今回の主役となる「Figma API」と「UI自動生成」がどのようなものなのか、基本から押さえていきましょう。

そもそも「Figma API」とは?

「Figma API」とは、クラウドベースのデザインツールであるFigmaの機能やデザインデータを、外部のプログラムから操作するための「接続口」のようなものです。 [1] API(Application Programming Interface)を利用することで、Figmaの画面を直接操作しなくても、プログラムを通じてデザイン作業を自動化したり、他のサービスと連携させたりできます。 [2]

例えば、デザインの色やテキストといった情報を一括で取得したり、逆にプログラムで新しい図形やテキストレイヤーをFigmaファイル内に自動で生成したりすることが可能です。 [3] この仕組みを活用することで、繰り返し発生する単純作業を自動化し、デザインワークフロー全体を大幅に効率化できます。 [1, 3]

Figma APIには、主に3つの種類があります。

- REST API: Figmaサーバー上にあるデザインファイルにアクセスし、データを読み取ったり書き込んだりするためのAPIです。デザインのスタイル情報をコードと同期させたり、大量のデザインパーツを一度に書き出したりするのに便利です。 [5]

- Plugin API: Figmaエディタの機能を拡張する「プラグイン」を開発するためのAPIです。ユーザーが入力した情報をもとに、特定のデザインパターンを自動で生成するような、Figma内での作業を直接助けるツールを作れます。 [5]

- Widget API: FigJam(Figmaのオンラインホワイトボードツール)などで、複数人がリアルタイムで共同作業できるウィジェットを作成するためのAPIです。投票ツールや付箋ツールなどがこれにあたります。 [5]

これらのAPIを利用するには、個人のアカウントごとに発行される「アクセストークン」という鍵が必要になります。 [6]

UI自動生成とは?なぜ注目されているのか?

UI自動生成とは、文字通り、コンピュータがユーザーインターフェースのデザインを自動で作り出す技術のことです。特に最近ではAI技術の発展が著しく、人間が書いた簡単な文章(プロンプト)や手描きのラフスケッチから、本格的なUIデザインと、それを動かすためのプログラムコードまで生成できるようになりました。

その最先端を走るのが、Googleが2025年に発表した実験的ツール「Stitch」です。 [7] Stitchは、「こういう機能を持ったアプリが欲しい」といった自然な文章や、参考となるUIのスクリーンショットをインプットとして与えるだけで、ものの数分で洗練されたUIデザインと、Webブラウザで実際に動作するフロントエンドコード(HTML/CSS)を生成します。 [7, 8, 10]

この技術がなぜこれほど注目されるのか、その理由は「圧倒的な効率化」と「一貫性の担保」にあります。従来、アイデアを思いついてから実際に動く試作品(プロトタイプ)を作るまでには、

- ワイヤーフレーム(骨格図)の作成

- モックアップ(完成見本)のデザイン

- プロトタイプの作成

- エンジニアによるコーディング

といった多くの工程と専門ツールが必要でした。UI自動生成は、これらのプロセスを「プロンプト入力」という一つのアクションに集約し、劇的に時間短縮します。 [9] Stitchを使えば、従来は数日かかっていた作業が数分で完了すると言われており、アイデアから実装までのリードタイムを大幅に短縮できるのです。 [9, 10]

さらに、AIはデザインのバリエーションを瞬時に何パターンも提案してくれるため、さまざまなデザイン案を短時間で比較検討することも可能です。 [11] これにより、デザイナーやプロダクトマネージャーは、退屈な作業から解放され、より創造的で戦略的な検討に時間を集中できるようになります。

Stitch以外にも、Figmaが公式に発表したAI機能「Figma Make」や、プロンプトからWebサイトを生成するFigmaプラグイン「Musho AI」など、同様のツールが次々と登場しています。 [12, 13] これらの技術は、デザインと開発の間の壁を取り払い、誰もがアイデアを形にできる未来を加速させています。

【初心者でも安心】UI自動生成から開発引き渡しまでの5ステップ

それでは、プロダクトマネージャーが実際にUI自動生成ツールを使い、プロトタイプを作成して開発チームに引き渡すまでの具体的な流れを、5つのステップに分けて見ていきましょう。

ステップ1:要件整理とプロンプト作成

まず、何を作るかを明確にします。どのようなユーザーのための、どんな機能を持つ画面が必要なのか、大まかな要件を洗い出しましょう。参考になるアプリのスクリーンショットを集めたり、手書きで簡単なスケッチを描いたりして、完成イメージを具体化します。このとき整理した内容が、AIに指示を出す「プロンプト」の元になります。

良いプロンプトを作成するコツは、「具体的」かつ「簡潔」に伝えることです。例えば、以下のような要素を盛り込むと良いでしょう。

- 目的: 「ユーザーがタスクを管理するためのダッシュボード」

- 主要な要素: 「ヘッダーに検索バー、カード形式のタスク一覧、下部にナビゲーションバーを配置」

- スタイルや雰囲気: 「ミニマルでクリーンなデザイン」「ダークモードを採用」

ステップ2:AIによるUIデザイン生成と調整

次に、作成したプロンプトをUI自動生成ツール(例: StitchやFigmaプラグインのMusho AI)に入力し、デザインを生成させます。 [7, 13] 数十秒から数分待つと、AIが解釈したUIデザインの提案が出力されます。 [10, 13]

生成されたデザインが完璧であることは稀です。まずは全体のレイアウトや主要なコンポーネントの配置が、意図したものに近いかを確認しましょう。もしイメージと大きく異なる場合は、プロンプトを修正して再度生成を試みます。何度か試行錯誤を繰り返すことで、より理想に近いデザインを得られます。

ある程度満足のいくデザインが得られたら、それをFigmaにインポート(または直接生成)し、細部を調整していきます。 [7] ダミーで入っているテキストを実際の文言に書き換えたり、ブランドカラーに合わせて配色を変更したり、自社のデザインシステムのコンポーネントに差し替えたりする作業です。この一手間を加えることで、デザインの一貫性が保たれ、後の開発がスムーズになります。

ステップ3:Figmaでインタラクティブなプロトタイプを作成

静的なデザインが固まったら、それに命を吹き込む「プロトタイピング」の工程に移ります。Figmaのプロトタイプモードを使い、画面と画面を線でつなぎ、ユーザーの操作(クリックやタップなど)に応じた画面遷移を設定していきます。

例えば、「ログインボタン」のオブジェクトを選択し、遷移先として「ホーム画面」のフレームを指定する、といった簡単な操作です。これにより、ボタンを押すと実際にホーム画面に切り替わる、という一連の動きをシミュレーションできます。画面が切り替わる際のアニメーション(スライドイン、フェードなど)も設定でき、よりリアルな操作感を再現可能です。

このインタラクティブなプロトタイプがあることで、単なるデザイン画を見せるよりも、ユーザー体験の流れを格段に分かりやすくチームに伝えることができます。

ステップ4:チームでレビューとフィードバック

完成したプロトタイプは、すぐにチームメンバーに共有し、フィードバックをもらいましょう。Figmaの共有リンクを送れば、関係者はブラウザ上でいつでもプロトタイプを操作し、コメントを残すことができます。プロダクトマネージャーは、想定されるユーザーストーリーに沿ってプロトタイプを操作しながら仕様を説明し、エンジニアや他の関係者から使い勝手や実装上の懸念点について意見を募ります。

AIが生成したデザインだからと過信せず、人間の目でしっかりとユーザビリティを検証し、改善を繰り返すことが重要です。このレビューサイクルを高速で回せることこそ、UI自動生成を活用する大きなメリットです。

ステップ5:開発チームへのスムーズな引き渡し

プロトタイプが承認されたら、いよいよ開発チームへの引き渡し(ハンドオフ)です。最も効率的な方法は、開発者をFigmaファイルに招待することです。

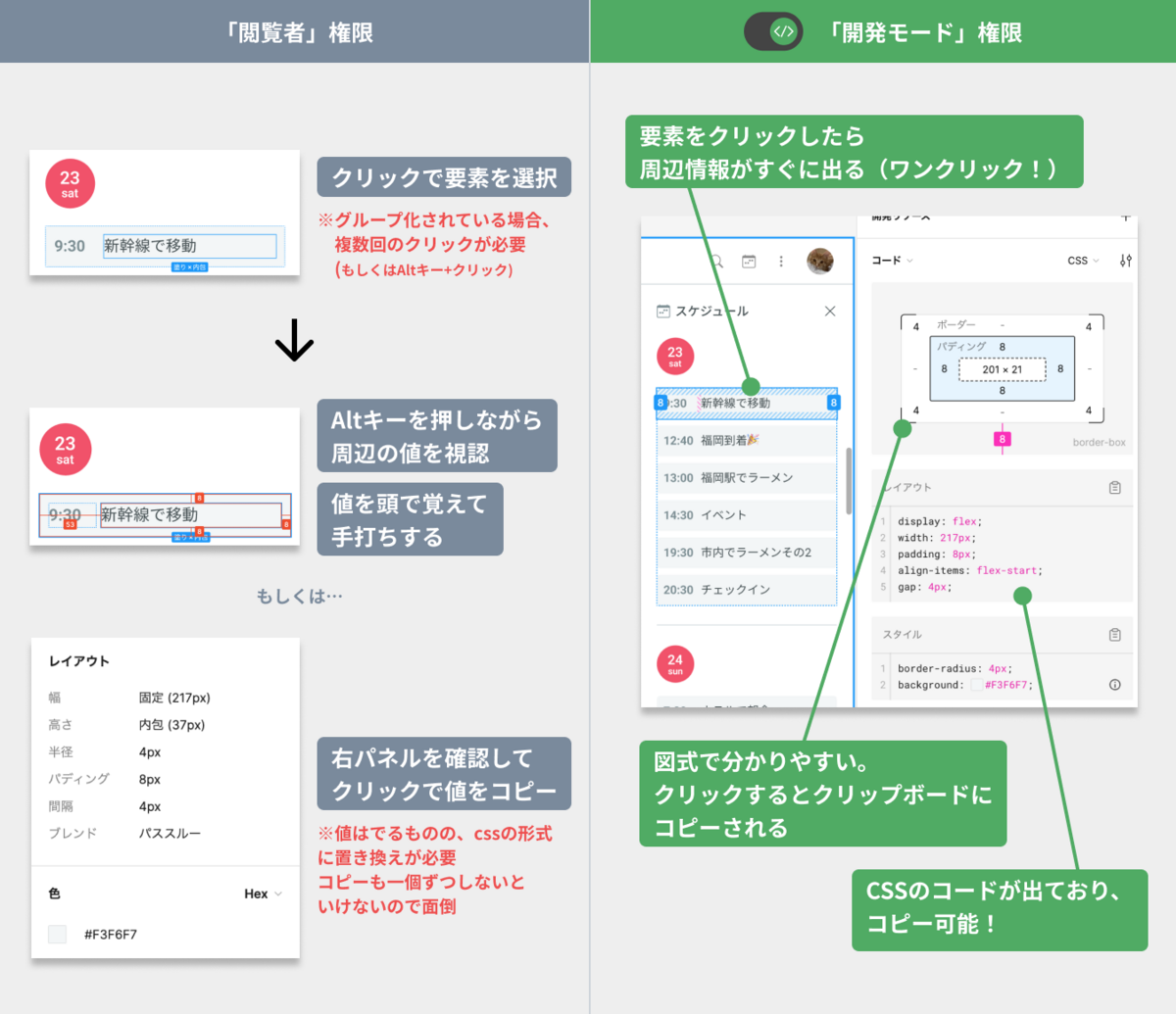

現在のFigmaには「Devモード(開発モード)」という機能が搭載されており、エンジニアはこれを使うことで、デザイン上のあらゆる要素のサイズ、色、フォント、要素間の距離といった情報を簡単に取得できます。 [18] さらに、CSSやSwift(iOS)、XML(Android)といったプラットフォームごとのコードスニペットも自動で生成されるため、実装の手間を大幅に削減できます。 [19]

引き渡す際には、以下の点を心がけるとより親切です。

- 口頭でのデモ: プロトタイプを操作しながら、画面フローや意図した挙動を直接説明する。

- 注釈の活用: Figmaのコメント機能や注釈ツールを使い、「この部分はスクロールします」「エラー時はこのメッセージを表示」など、プロトタイプだけでは伝わりにくい仕様を書き込んでおく。 [20, 21]

- 生成コードの共有: Stitchなどで生成されたコードがある場合は、参考資料として共有する。ただし、あくまで「たたき台」であり、最終的な実装はエンジニアの判断に委ねることを伝えます。 [10]

引き渡しは一度きりのイベントではなく、継続的なコミュニケーションの始まりです。開発中に出てきた疑問にも迅速に答えられる体制を整えておくことが、プロジェクト成功の鍵となります。 [22]

UI自動生成を加速させる!おすすめツール&プラグイン

ここで、UI自動生成とプロトタイピングのプロセスをさらに効率化してくれる、便利なツールやプラグインをいくつか紹介します。

- AIデザイン生成ツール

-

- Google Stitch: 本記事でも紹介した、プロンプトや画像からUIデザインとコードを生成する最先端ツールです。 [7] 生成結果をFigmaに直接貼り付けられるのが強みです。 [7]

- Figma Make: Figma公式のAI機能(2025年リリース予定)。Figma内で直接プロンプトからUIを生成し、そのまま編集や公開が可能です。 [14, 37]

- Figmaプラグイン

-

- Musho AI: プロンプトを入力するだけで、Figma上にレスポンシブ対応(画面サイズに応じてレイアウトが最適化されること)のWebサイトを自動生成してくれるプラグインです。 [13]

- Locofy / Anima: 完成したFigmaデザインを、ReactやVueといったモダンなフロントエンドフレームワークのコードに変換してくれるプラグインです。 [33] 実装の手間をさらに削減できます。

- テンプレート・デザインシステム

- ゼロからデザインを考えるのが難しい場合は、Figmaコミュニティで公開されているUIキットやテンプレートを活用するのが近道です。GoogleのMaterial DesignやAppleのiOSガイドラインに準拠した公式キットを使えば、品質の高いUIを素早く構築できます。

- プロジェクト管理連携

- Figmaは、JiraやTrelloといったタスク管理ツールと連携するプラグインも豊富です。 [34] デザイン上のフィードバックをそのままJiraのチケットとして作成するなど、デザインと開発タスクをスムーズに連携させることができます。 [35]

AIと共創する未来のデザインとプロダクト開発

2025年現在、AIとデザインの融合は、プロダクト開発のあり方を根底から変えようとしています。GoogleのStitchやFigmaのAI機能拡充は、「デザインと開発の垣根を低くする」という大きなトレンドの象徴です。 [36, 37] これまで専門職に分かれていた作業がシームレスにつながり、プロダクトマネージャーもより深く、そして迅速にプロダクト開発の初期段階に関与できるようになります。

一方で、AIデザインツールはまだ発展途上です。ユーザビリティ研究の権威であるNielsen Norman Groupは、2025年時点のAIデザインツールについて「約束された夢の域には達しておらず、改善はしているものの限定的」と評価しています。 [38] 実際に、AIが生成したUIをそのまま製品として使えるケースはまだ少なく、多くの場合、プロのデザイナーによる手直しが不可欠です。 [39] AIはあくまで強力な「アシスタント」であり、最終的な品質やユーザー体験に責任を持つのは人間である、という認識が重要です。

今後の展望として、AIはさらに高度化し、デザインシステムの文脈を理解したり、より曖昧な指示からでも的確なUIを提案したりできるようになるでしょう。プロダクトマネージャーがAIと対話しながら「こんな機能を追加したい」と伝えるだけで、デザインからコーディングまでが半自動で進む未来も、そう遠くはないかもしれません。

このような時代において、プロダクトマネージャーに求められるのは、AIを賢く「使いこなす」スキルです。AIによって生まれた時間を、ユーザーへのヒアリングや市場分析、事業戦略の策定といった、人間にしかできない本質的な価値創造に振り向けること。UI自動生成は、そのための強力な武器となります。未来の開発現場では、PMがAIと二人三脚でプロトタイプを作り、チームと一緒に磨き上げていく光景が当たり前になるでしょう。その未来に備え、今から少しずつでも最新のツールに触れておくことを強くお勧めします。

まとめ

本記事では、Figma APIとUI自動生成技術を活用し、専門家でなくても迅速にプロトタイプを作成し、開発チームと円滑に連携するための方法を解説しました。

- UI自動生成は、プロンプトや画像からUIデザインとコードを生成する技術で、開発のリードタイムを劇的に短縮します。

- Figmaを使えば、AIが生成したデザインを編集し、インタラクティブなプロトタイプを作成し、Devモードでスムーズに開発へ引き渡すまでを一気通貫で行えます。

- StitchやFigma Make、各種プラグインといったツールを活用することで、このプロセスはさらに加速します。

- AIは強力なアシスタントですが、最終的な品質担保や意思決定は人間の役割であり、そのための時間を創出することが重要です。

アイデアを素早く形にする力は、これからのビジネスパーソンにとって不可欠なスキルです。この記事を参考に、ぜひAIとの協業による新しいプロダクト開発の第一歩を踏み出してみてください。