【初心者向け】30日で実現!AIボイスボット導入完全ロードマップ|問い合わせ対応を自動化する4ステップ

「問い合わせの電話が鳴り止まない」「オペレーターがいつも忙しそうで、人手も足りない…」そんな悩みを抱えるビジネスパーソンは少なくないでしょう。顧客からの問い合わせ対応は、ビジネスの根幹を支える重要な業務ですが、同時に大きな負担となっているのも事実です。 [3, 4, 7, 8] このような課題を解決する切り札として、今、AIボイスボット(音声対話型の自動応答システム)が大きな注目を集めています。

AIボイスボットを導入すれば、電話での顧客対応をAIが代行し、24時間365日の問い合わせ受付や、オペレーターの負担軽減といった多くのメリットが期待できます。 [3, 5] しかし、「AIなんて専門的で難しそう」「導入に時間もコストもかかるのでは?」と、二の足を踏んでいる方も多いかもしれません。

本記事では、そんなAI導入の初心者でも、わずか30日間で自社の問い合わせ対応を自動化するための具体的なロードマップを、4つのステップに沿って分かりやすく解説します。クラウドベースの最新ツールを活用すれば、プログラミングの知識がなくても、驚くほど簡単に高機能なボイスボットを構築可能です。この記事を読めば、1ヶ月後には、あなたの会社の問い合わせ対応が劇的に効率化し、顧客満足度も向上している未来が現実のものとなるでしょう。

AIボイスボットとは?従来のIVRとの違い

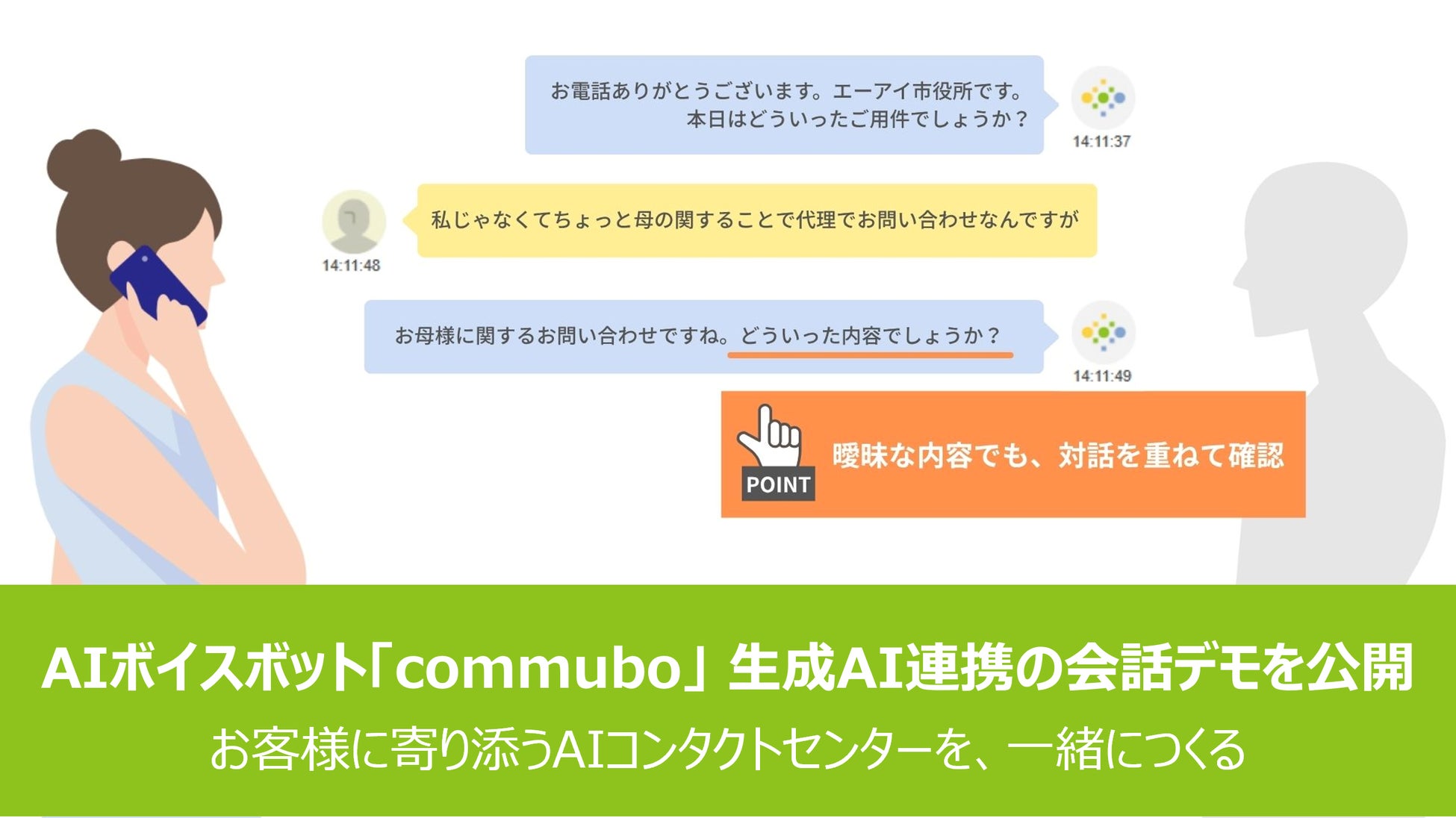

ロードマップに入る前に、AIボイスボットがどのようなものか、簡単におさらいしましょう。AIボイスボットとは、その名の通り「AI(人工知能)」が人間のように音声で対話するシステムのことです。 [9, 15]

これまでも、電話の自動応答システムとしてIVR(自動音声応答装置)がありました。これは「〇〇の方は1番を、△△の方は2番をプッシュしてください」というように、プッシュ操作で案内を分岐させる仕組みです。 [5] 一方、AIボイスボットは、AIの音声認識技術と自然言語処理技術により、顧客が話す言葉(自然な話し言葉)を直接理解し、対話形式で応答できるのが最大の違いです。 [9] まるで人間のオペレーターと話しているかのような、滑らかでストレスのないコミュニケーションを実現します。

近年では、Retell AIのような、より人間らしい自然な対話能力を持つプラットフォームも登場しており、感情を交えた応答や、会話の文脈を理解した一貫性のある対話が可能になっています。 [1] このような技術の進化により、これまで人間にしかできないと思われていた、より複雑な問い合わせ対応も自動化の視野に入ってきました。

30日で導入!AIボイスボット自動化ロードマップ

それでは、具体的なロードマップを見ていきましょう。以下の4つのステップを1週間ごとに進めていくことで、1ヶ月での導入を目指します。

- 【1週目】計画とシナリオ設計:AIの頭脳を作る

- 【2週目】CRM連携:AIに「記憶」を与える

- 【3週目】KPI設定とテスト:成果を測る「ものさし」の準備

- 【4週目以降】運用と改善サイクル:AIを育て続ける

ステップ1:【1週目】計画とシナリオ設計:AIの頭脳を作る

最初の1週間で取り組むのは、プロジェクトの土台となる「シナリオ作成」です。シナリオとは、ボイスボットが顧客とどのような会話をするかという「台本」や「会話の流れ図」のことです。 [9] このシナリオがなければ、AIは適切に応答できません。

1-1. ユースケースの特定:何を自動化するか?

いきなり全ての問い合わせを自動化しようとするのは禁物です。まずは、「よくある質問」や「定型的な問い合わせ」など、AIでも対応しやすそうな領域に絞り込むことが成功の鍵です。過去の問い合わせ履歴やオペレーターへのヒアリングを通じて、頻度が高く、かつ対応パターンが決まっている質問を特定しましょう。

【自動化に適した問い合わせの例】

- 「営業時間を教えてください」

- 「店舗の場所はどこですか?」

- 「注文した商品の配送状況を知りたい」

- 「パスワードをリセットしたい」

- 「資料を請求したい」

範囲を限定することで、短期間で成果を出しやすくなり、AI導入の価値を社内に示しやすくなります。

1.2. シナリオ設計のポイント

対応する問い合わせを決めたら、具体的な会話のシナリオを設計します。非専門家でも効果的なシナリオを作るためのポイントは以下の通りです。

- 会話の流れを明確にする:挨拶から始まり、用件のヒアリング、回答、そしてクロージングまで、一連の流れをフローチャートのように書き出してみましょう。 [20]

- 聞き返し・言い換えの準備:AIがユーザーの発言をうまく聞き取れない場合に備え、「申し訳ありません、もう一度お伺いしてもよろしいでしょうか?」といった聞き返しのフレーズを用意しておきましょう。想定外の質問には「担当者にお繋ぎします」と伝え、スムーズに人間へ引き継ぐ(エスカレーションする)流れも重要です。 [32]

- 自然な言葉遣いを心がける:機械的な言葉ではなく、親しみやすい言葉遣いを選ぶことで、ユーザーの心理的な壁を取り払います。適度な相槌や間を意識すると、より人間らしい対話になります。 [1]

– 簡潔で分かりやすく:ユーザーを待たせないよう、ボットの説明は簡潔に。 [9] まず結論から伝え、詳細は後から補足する構成が理想です。

最近のボイスボット作成ツールは、プログラミング知識がなくても、画面上でブロックを組み合わせるように直感的にシナリオを構築できる「ノーコード」対応のものが主流です。 [10, 14] これにより、専門家でなくても短期間でシナリオ開発を進めることが可能です。

ステップ2:【2週目】CRM連携:AIに「記憶」を与える

2週目は、ボイスボットの効果を最大化するための重要なステップ、「CRM連携」に取り組みます。

2.1. CRMとは?なぜ連携が重要なのか?

CRM(Customer Relationship Management:顧客関係管理)とは、顧客情報(名前、連絡先など)や、過去の購入履歴・問い合わせ履歴などを一元管理するためのシステムやツールのことです。 [21] 代表的なツールにSalesforceやHubSpotなどがあります。

ボイスボットとCRMを連携させると、ボイスボットはただの自動応答システムではなく、「顧客のことを覚えている」賢いアシスタントへと進化します。 [15] 電話がかかってきた際に、電話番号からCRM内の顧客情報を瞬時に参照し、「〇〇様、いつもお世話になっております」と名前で呼びかけたり、過去の問い合わせ内容を踏まえた応対をしたりできるようになるのです。 [21]

2.2. CRM連携で実現する高度な顧客対応

- 迅速で的確な本人確認と状況把握:「注文番号XXXXの状況を知りたい」という問い合わせに対し、ボットが発信者番号と注文番号を基にCRMを検索。「〇月〇日に発送済みです」と即座に回答できます。人間がシステムを操作する手間が省け、顧客の待ち時間を大幅に短縮できます。 [15]

- パーソナライズされた体験の提供:過去の購入履歴から「以前ご購入いただいた△△の新しいモデルが発売されました」といった、一人ひとりに合わせた提案も可能になり、顧客満足度の向上に繋がります。 [21, 35]

- 対応履歴の自動記録:ボイスボットとの会話内容(テキスト化されたログ)を自動でCRMに保存。オペレーターが後から手作業で入力する手間をなくし、業務を効率化します。 [33]

多くのクラウド型ボイスボットサービスは、主要なCRMとAPI(ソフトウェア同士を連携させる仕組み)を通じて簡単に接続できます。 [35] 専門的な知識がなくても、管理画面上で設定するだけで連携が完了する場合がほとんどです。

ステップ3:【3週目】KPI設定とテスト:成果を測る「ものさし」の準備

3週目は、ボイスボット導入の成果を客観的に評価するための「KPI設定」と、本格稼働前の「テスト」を行います。

3.1. KPIとは?なぜ設定が必要か?

KPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)とは、プロジェクトの目標達成度を測るための「ものさし」となる具体的な数値指標のことです。 [11, 19] KPIを設定し、導入前後の数値を比較することで、「ボイスボット導入によって、どれだけ業務が改善されたか」を客観的に示すことができます。

3.2. コールセンターにおける主要なKPI

問い合わせ対応の自動化において、特に重要となるKPIの例を以下に挙げます。導入前に現状の数値を把握し、導入後の目標値を設定しましょう。

| KPI指標 | 説明 | 改善目標の例 |

|---|---|---|

| 平均処理時間 (AHT) | 1件の問い合わせ対応にかかる平均時間(通話+後処理)。生産性の指標。 [12] | 20%短縮(例:5分 → 4分) |

| 顧客満足度 (CSAT) | 対応後のアンケートなどで測る顧客の満足度。品質の指標。 [11] | 現状維持、または5ポイント向上 |

| 一次解決率 (FCR) | 最初の問い合わせだけで問題が解決した割合。自己解決率の指標。 | 10ポイント向上(例:50% → 60%) |

| 応答率 | かかってきた電話に応答できた割合。機会損失防止の指標。 [18] | 95%以上を維持 |

| 転送率(エスカレーション率) | ボイスボットから人間のオペレーターへ引き継いだ割合。自動化完結率の指標。 | 15%低下(例:40% → 25%) |

目標は現実的な範囲で設定することが重要です。 [18] 他社の導入事例などを参考に、まずは10%〜20%程度の改善を目指すと良いでしょう。 [36]

3.3. 導入前のテスト

作成したシナリオを公開する前に、必ず社内でテスト運用を行いましょう。 [20] 実際に電話をかけてみて、想定通りにボットが応答するか、不自然な流れはないかなどを複数人でチェックします。この段階で見つかった問題点を修正することで、公開後のトラブルを未然に防ぎ、ボイスボットの精度を高めることができます。

ステップ4:【4週目以降】運用と改善サイクル:AIを育て続ける

おめでとうございます!いよいよボイスボットの運用開始です。しかし、導入はゴールではなく、スタート地点です。AIの対応品質を継続的に高めていくために、ここからは「運用改善サイクル(PDCAサイクル)」を回していくことが不可欠になります。 [13, 34]

PDCAサイクルとは、Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)のサイクルを繰り返すことで、継続的に業務を改善していく手法です。

4.1. データのモニタリングと分析 (Check)

運用開始後は、ステップ3で設定したKPIを定期的に計測し、目標値との間にギャップがないかを確認します。 [29] それに加えて、ボイスボットの応対ログを分析しましょう。

- AIがどの質問を理解できなかったか?

- 顧客がどの段階で電話を切ってしまったか(離脱ポイント)? [27]

- どの質問が多く、どの質問が少ないか?

これらのログデータは、改善のための貴重なヒントの宝庫です。

4.2. フィードバックの収集 (Check)

データだけでなく、顧客や現場のオペレーターからの「生の声」も重要です。通話終了後に簡単な満足度アンケートを実施したり、ボイスボットから引き継ぎを受けたオペレーターに「どのような状況だったか」「AIでどこまで対応できそうか」をヒアリングしたりする仕組みを作りましょう。

4.3. 改善策の立案と実行 (Act & Plan)

分析したデータや収集したフィードバックを基に、具体的な改善策を考え、実行します。

- 回答精度の向上:AIが答えられなかった質問をシナリオに追加する。

- シナリオの最適化:離脱率が高い箇所や、会話が長く続いている箇所の言い回しやフローを修正する。

- 認識率の改善:専門用語や特有の言い回しを辞書登録し、AIが認識しやすくする。 [32]

この「実行(Do) → 評価(Check) → 改善(Act)」のサイクルを地道に回し続けることが、AIボイスボットを「賢く育て」、その価値を最大限に引き出すための最も重要なポイントです。 [34]

まとめ

本記事では、AIボイスボットを30日間で導入するための具体的なロードマップを4つのステップで解説しました。 [17]

- シナリオ作成:小さく始め、定型的な問い合わせから自動化する。

- CRM連携:顧客データを活用し、パーソナライズされた対応を実現する。

- KPI設定:客観的な指標で効果を測定し、成果を「見える化」する。

- 運用改善:PDCAサイクルを回し、継続的にAIを賢く育てていく。

クラウド型のAIボイスボットは、もはや専門家だけのものではありません。 [1, 2] 初心者でも扱いやすいツールが増え、比較的短期間かつ低コストで、自社の問い合わせ対応を劇的に変革することが可能です。 [5, 7] 最初から完璧を目指さず、まずは「よくある質問トップ3」の自動化からでも構いません。小さな成功体験を積み重ね、データに基づいて改善を繰り返すことで、1ヶ月後には必ず大きな成果を実感できるはずです。

このロードマップが、あなたの会社が抱える問い合わせ対応の課題を解決し、より質の高い顧客体験と生産性の向上を実現するための一助となれば幸いです。